如果把油藏比作一颗巨大的地下心脏,那么微观渗流机理就是其中的血脉,悄然维系着整个系统的能量循环——在岩石微小的孔隙网络中,石油、天然气和水以极其缓慢而有序的方式流动,它们的行为决定了油气能否被高效开采,也影响着油藏的寿命与经济价值。

微观渗流的研究依赖于对多相流体在复杂孔隙介质中运动规律的理解。这不仅涉及达西定律的扩展应用,还涵盖非牛顿流体力学、界面动力学、毛细管效应等多个前沿领域,因此一直是石油行业的“重中之重、难中之难”。近年来,随着数字岩心技术的发展,研究人员能够基于真实岩石结构建立数值模型,逐步实现对渗流过程的高精度模拟,推动石油工程从经验驱动向科学预测转变。“在传统的石油勘探与开发过程中,往往只能依赖岩心取样与实验室测量来获取储层参数。可这种方法不仅成本高昂,且难以全面反映地下真实的微观环境。如今,数字岩心技术的兴起,正悄然改变着我们对油藏的认知方式。”作为行业演变的亲历者之一,临沂大学资源环境学院(碳中和学院)教授林伟补充道。

知所从来,明其将往

“青春的羽翮要与时代同频共振,青年的志向要与家国同心同行。”这是林伟在读书时便深谙的真理。所以,身为四川人的他,在经历过地震的阴霾,又了解到我国石油对外依存度始终居高不下的现状之后,毅然立志走进石油行业,渴望一窥大地的奥秘。林伟高考的那一年,恰好赶上国际油价创下历史新高的一年,暴动、革命席卷了中东国家,地缘政治动荡刺激油价飞涨。国际形势中的风起云涌进一步刺激着林伟科技报国的神经,他说:“我希望能像四川著名地质学家常隆庆那样,跨越生命平仄,丈量西南经纬。”

人总说,榜样是看得见的哲理。在中国地质大学(北京)度过的4年里,“先有常隆庆,后有攀枝花”的故事始终激励着奋学笃行的林伟,而他也的确如其所言,在4年的时间里始终秉持着“学习的目的在于运用,不将‘痕迹’当‘成绩’”的宗旨与态度,努力将自己塑造为一名合格的石油人。

揭开学术新篇章的林伟,更加忙碌了。上课、实验、开组会,周而复始地占据着他的生活,使匆忙成为他生活的常态。“恰巧,我的硕士、博士生导师李熙喆教授和杨正明教授都是治学极其严谨的人,他们的工作生活忙碌而有序,充实且有意义,所以难免对学生的要求也会非常严格,比如我们汇报进度的组会每周是雷打不动的。但我们做实验有时候就会忘了时间,经常是为了跟上前辈们的工作节奏,大家互相提醒,为了把学习时间无限扩充,我们有时候会把吃饭时间努力压缩到最短。”虽然旁人听上去多少觉得有些辛苦,但无论是追星逐月的攻关过程,还是风里来雨里去的奔忙,抑或是实验室的一事一物,落在林伟等人眼里,都蕴含着盎然的诗意,撰写着他们光明的未来。

“之前也有人尝试过参与相关工作,大概坚持了半年就放弃了。”这是林伟听到最多的一句话,但他并没有被吓退。相反地,他毅然选择从“爱拼才会赢”的精气神里,接受迎难而上的挑战,领悟奋勇争先的志气,积累行稳致远的底气。最终,一篇高水平《科学引文索引》(SCI)论文书写了他执着之下的成功,而更重要的是,他在这份“一张蓝图绘到底”的勇气里,又走过了十年。

穷究于理,成就于工

有志者的书桌上没有虚度的光阴,十年磨一剑,那些看似不起波澜的日复一日,恰恰镌刻着坚持的意义——通过岩石内部完整的孔隙结构图谱,利用格子玻尔兹曼方法(LBM)、有限元分析(FEA)等先进算法,便能够在虚拟环境中模拟多种流体在其中的流动行为,无异于让岩石“开口说话”。这一技术为非常规储层(如页岩、致密砂岩)研究打开了崭新窗口。曾经,这是我国能源之路的未来;现在,它已经在林伟等人的不懈努力下,变成了现实。

更重要的是,数字岩心技术使得人类得以进一步探索那些原本无法触及的边界问题——例如不同润湿性条件下油水分布的变化、CO2驱替过程中界面不稳定性的演化等。这些问题的答案,正是提高采收率、实现碳封存等技术的关键所在,也是林伟工作生涯中的主旋律。

博士毕业后的林伟,在听闻长江大学历史悠久的石油学科建设轨迹之后,毅然加入其中,并作出许多贡献。在担任地球科学学院实验中心书记期间,由他组织建立的米—厘米—毫米—微米—纳米五级非常规储层精细表征分析技术,实现了二维—三维多尺度储集特征精细刻画分析,全面有效表征了非常规储层储集空间结构发育特征;基于不同孔隙色阶、形貌学差异,他构建了相应的计算机语义程序,实现了孔隙自动分类提取及定量刻画,快速准确获取岩心不同类型孔隙和裂缝的数量、占比、尺寸分布、配位数等参数,使测量精度由85%提高到93%;此外,他还建立了超小角中子散射与小角中子散射拼接全尺度表征总孔隙度的技术,精确获取页岩样品1nm~20μm总孔隙分布特征,总孔隙度平均为8%左右,远大于常规方法测试的孔隙度。

“这些成果的取得也得益于平台与团队,在相互支持的开放环境里,我当时研究的幸福感是很高的。”正如林伟所言,在近几年时间里,他还相继建立了微裂缝预测组构模型和多因素耦合模型,解决了微观裂缝定量表征刻画及预测的问题,结合基础地质参数,有效预测裂缝发育程度及特征,预测精度高达86.5%;提出了岩心尺度与储层尺度气相渗流能力无量纲数,明确了非常规储层不同岩相气相渗流能力,刻画了五峰—龙一1亚段页岩渗流能力“铁柱子”剖面,为现场优选靶体提供了理论基础;同时主持研发了小岩心在线CT驱替实验装置,基于X-CT在线成像表征技术,建立了致密砂岩气-水两相流动在线物理模拟方法,揭示了在裂缝-基质中气水两相流体置换微观机理,明确了不同因素对气-水两相运移的影响机制。

在近3年的时光里,长江大学留下了林伟奋学笃行、焚膏继晷的身影,储层微观结构演化及数字表征实验室依旧叙说着岩石和他未讲完的故事。告别武汉的灯火时,他以为会带走整片星空;落地临沂才发现,真正的璀璨是女儿睡前那句“爸爸回来了吗”,是项目成功时团队掌声里夹杂的手机振动——原来最耀眼的光,从来不在远方,而在每一次转身拥抱家人的瞬间。

从长江之滨到沂水之畔,林伟被临沂大学(简称“临大”)“明义、锐思、弘毅、致远”的校训、“实”的校风,以及“团结包容、崇实尚贤、艰苦创业、勇于争先”的临大精神所吸引。依托山东省和临大独特的人才吸纳政策,那年,他与临大开启了一场双向奔赴。

时间从不偏心,没有人能突然成长。在到任的两年多时间里,林伟站在如日方升的那个平台之上,不断挑战自我。仰赖于临大的支持,身为学术带头人的林伟联合社会资源成立了临沂大学数字地质与能源研究院,组建了一支实力雄厚的科研团队,主要进行油气、地热等方面的研究工作;还与中国工程院外籍院士、澳大利亚科学院院士迈克尔·胡德(Michael Hood)积极开展交流合作,与国际发展趋势进一步接轨融合。

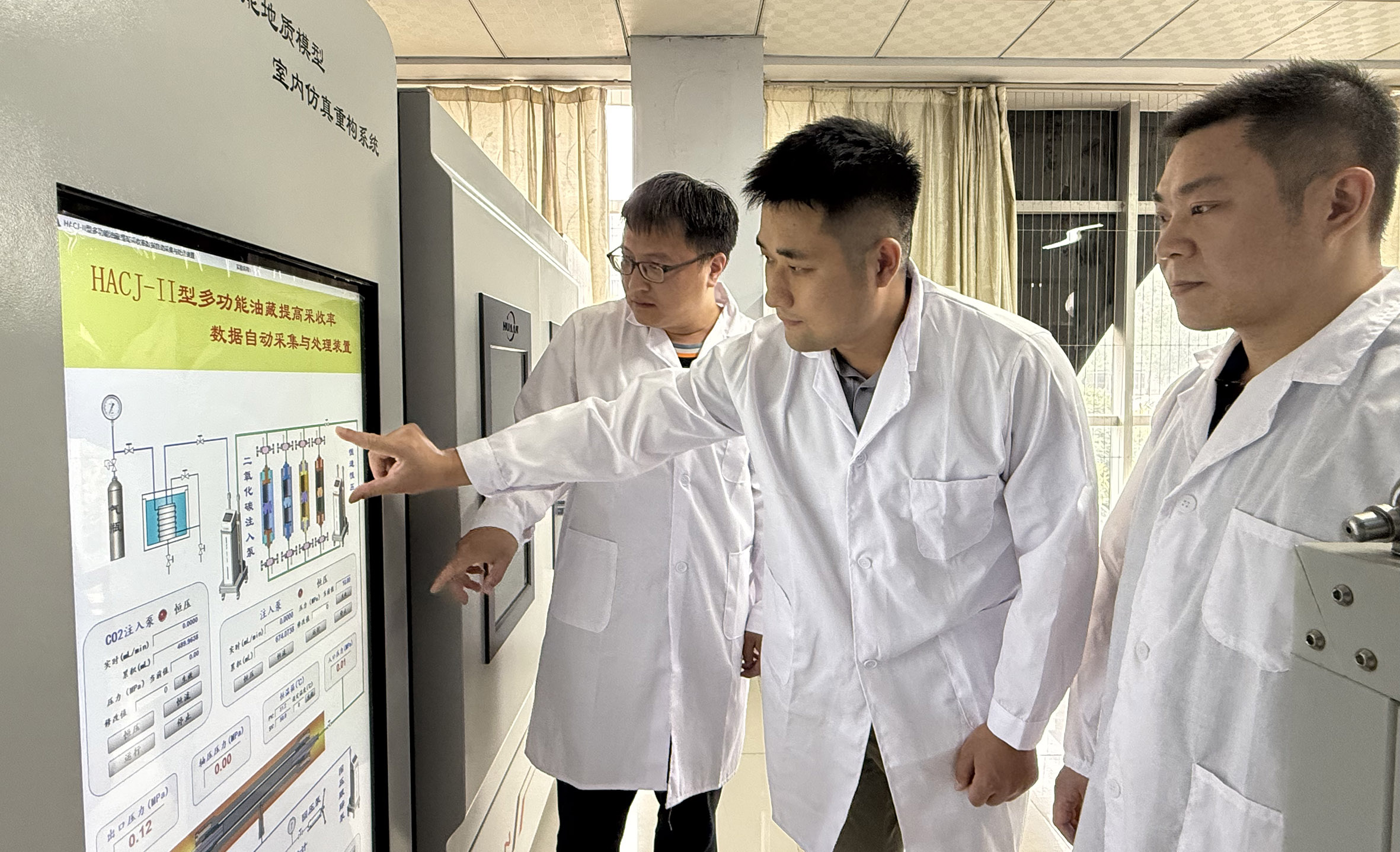

在科研层面,林伟积极主持推动建设多尺寸多功能地质模型室内仿真重构系统,实现“孔洞缝定量搭配、气水分布、储层压力、润湿性”等属性参数室内仿真重构,形成从微纳米尺度到一维、二维最长3米,三维最大1米见方的基质型、单一裂缝、复杂缝网、纵横向非均质多类型模型全配套研制技术。他发展了致密储层多尺度数字岩心重构及微观渗流模拟方法,促进油气物理实验与数值模拟朝着更加数字化、智能化和可视化方向发展;此外,他还主持建设了多功能油气藏提高采收率实验数据自动化采集与数字化处理装置,实现“多参数、长周期、高精度”精确到秒的大数据自动监测采集;并基于力学守恒原理、物质平衡原理、能量守恒原理创建理论模型和评价软件,结合实际气藏开展智能化跟踪应用。

更值得一提的是,基于二维大视域显微薄片,林伟及团队首创了非常规微观储层纹层侧向显影技术,构建了页岩储层微观伪三维可视化图像,刻画了纹层宽度、空间分布、裂缝展布、显微构造叠置等特征;明确了页岩中水平、波状纹层形成的水动力成因环境,揭示了“五古”环境与纹层发育特征的耦合机制,阐明了控制储层裂缝发育的内在因素及源控基础,为储层可压性改造提供科学理论支撑及指导;基于三轴压缩实验定量表征了纹层造缝能力,他们也揭示了波状纹层多发育斜向剪切缝及水平剪切缝,缝网结构复杂,明确了波状纹层密度对非常规储层可压性的影响机制。

向下扎根,向上生长,人生没有白走的路,科研亦然。向着目标冲锋,以林伟为代表的积极投身于石油行业的研究者迈出的每一步,都是在为我国能源发展的未来攒底气,最终都将在时间的积淀中迸发出超乎想象的力量。

专家简介

来源: 科学中国人

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学中国人

科学中国人