在这纷繁忙碌的世界里,坚持终会迎来收获。北京科技大学土木系教授周晓敏,多年潜心教学与科研,忙忙碌碌,难有自己的时间,但在退休前,他如愿完成了教材《现代土木工程施工》的发行。这部教材凝聚了其20余年的教学心得与工程实践经验,既系统梳理了施工技术理论,又融入了前沿工程案例,成为土木工程领域一部兼具学术价值和实用意义的力作。

为深入了解这本教材背后的创作历程,以及周晓敏数十载教书育人的心得体会,我们特别策划了本次专访。

约访周晓敏并非易事。教学、科研、指导学生……他的日程总是排得很满,几经协调,采访才得以完成。以下为访谈内容:

《现代土木工程施工》教材出书历程

科学中国人:周老师,很高兴能够约访到您!我们了解到您的《现代土木工程施工》已经出版和使用了,能否回顾一下出书的过程?20余年磨一剑,您有何感悟和体会?

周晓敏:谢谢您的约访。说实话,能完成这本教材是我教学生涯中非常重要的一件事,也是我今天能有点底气接受采访的原因。作为普通教授,本科教学是我们的基本职责,但考核是多维度的——既要带研究生,又要参与工程建设科研,教学与科研相辅相成、同频共振。

说起这本教材,初始立项时我只是本着一种责任感——既然担任这门课程的教学工作,就觉得应该编写一本能够留存下来的教材。但我当时并没有意识到这个工程的难度。别人出版教材可能两三年就能完成,我却打了一场持久战,直到临近退休才最终完成。其中的艰辛和收获,真是难以用言语简单概括。

虽然工作压力一直不小,但很欣慰我最终完成了这项基础任务:将20多年教学经验凝结成这本教材。只是转眼已到花甲之年,只能自嘲地说一句:笨鸟不曾先飞,如今就让我多飞几年,申请延退到65岁吧。

科学中国人:是什么促使您倾注多年心力编写这本教材的?最终完成时您的感触是什么?

赶上我们“土木大发展”年代,在数年教学中,我发现现有的教材越来越不能跟进我国土木技术发展节奏,且章节和内容繁多,限定的课时难以完成,因此萌发了写一本能够适应土木新时代发展需要的教材作为自己这辈子教学使命任务的想法。

这门专业课长期由我独自承担教学任务。2014年教材立项后,我先独自编写了4年,于2017年完成800多页的初稿。心想先多点,别少了,有时间可以来精简。但是土木工程施工发展也是日新月异、涉及领域广,我在内容取舍上遇到很大困难。为此,我特别邀请本科母校山东科技大学的林跃忠老师加入编写团队,共同进行精简工作。转眼到了2019年年末,恰逢新冠疫情时期,外出科研活动减少,我们可集中精力投入教材编写,2023年年底最终顺利完成这本教材的打磨工作,我如释重负。

科学中国人:能否谈谈这本教材的特点?

周晓敏:《现代土木工程施工》的诞生,是一次对传统教材体系的突破与重构。在我国高校沿用多年的《土木工程施工》教材框架下,通过对跨行业领域的系统研究,我们最终将教材定名为《现代土木工程施工》——“现代”二字的增补,不只是书名之变,更代表高标准,是贯穿全书体系的全新构思。

新教材创新性地提炼出“砌筑、土石方、桩墙基、铺设、吊装、统筹”六大核心关键词,并以此构建起全新的知识框架单元和知识点。与以往教材相比,这本教材不是简单地进行内容删减,而是从底层共性原理入手,通过模块化重组,实现了必修学时的知识点优化,使研读者更快掌握施工精华,节省时间吸收新理论新方法,进而提高批判性学习与举一反三的能力。

在教材内容编排上,我们以“钢筋混凝土”这一具有“现代”标志的通用性土木工程技术为起点,采用“地下→地面→地上”的竖向空间发展脉络,勾勒出完整的现代施工知识图谱;同时通过“地基→基础→上部建筑”的三步流程展现出土木工程施工基本原理,并隐示一种普适行事方法或哲理。

特别值得一提的是第七章《统筹与施工组织》。按我国宽口径特色土木专业教学大纲,“土木工程施工”是土木专业六大核心知识领域之一,教材内容划分上包括两大部分,一部分是“土木施工技术”,另一部分是“施工组织”。新教材以“统筹”为关键词,将这些内容统一设置在第七章中,章节数占比少,却是最具挑战性的。因为这部分内容是不可被“工程管理”课程所替代的。这是一个既抽象又具体的理论方法,既要让学生学习前5章以具象为主的“施工技术”原理方法,又要让学生开悟到根植于中国文化传统,并彰显红色基因的“统筹组织”的思想精髓,培养他们“安全风险与质量效益”“市场竞争与工程博弈”“绿色低碳可持续发展”等职业意识和专业能力。

这一章也深度挖掘了我国数学家华罗庚先生创立的“统筹学”理论。这源于我大学时期的学习经历——母校山东矿院周文安教授曾传授给我们华罗庚统筹学理论和一个个大型矿山建设工程的应用案例。作为数学家华老先生的同乡,我自幼耳濡目染,也听过不少他关爱青少年成长的科普讲座,深受其“厚薄法”学习与治学思想的熏陶。华老20世纪70年代提出的“大统筹、理数据、建系统、策发展”十二字诀,其学术思想至今对土木工程发展和国家建设仍在发挥重大影响。

在新工科建设背景下,如何将建筑信息模型(BIM)与数字化技术创新深度融入土木工程领域,推动智能建造向智慧建造的转型升级?面对大数据与AI大模型引领的技术革命,土木专业如何践行“低碳绿色可持续发展”的全球理念,服务“一带一路”倡议实施?……这些前沿议题都会在第七章系统探讨。

岩土工程“包神支护”公式和理论的诞生始末

科学中国人:多年科研和教学的经历对您产生的影响有哪些?在解决深部工程高水压支护关键技术难题上,您和团队创立了“包神支护”理论,能否回顾一下它的诞生过程?

周晓敏:在20多年的高等教育职业生涯中,我深刻体会到科研与教学两者之间的相辅相成。长期工程实践的经验积累,宽口径跨行业教学经历,拓宽了我的理论视野,提高了我的技术能力。

2008年,内蒙古鄂尔多斯地区新建一家煤矿,这个矿副井、主井净直径分别是9.4米、6.5米,深度近700米。设计院按照现行设计规范采用C50混凝土进行井壁设计时,竟然要求衬砌厚度超8米,这在实际工程中是难以施行的。施工企业推荐我这个入职不久的教授来咨询。我当时主要擅长冻结工程施工,工艺研究是专长,在冻结井壁设计方面经验不足。但我能挑战,这个难题为我开辟了科研新方向。

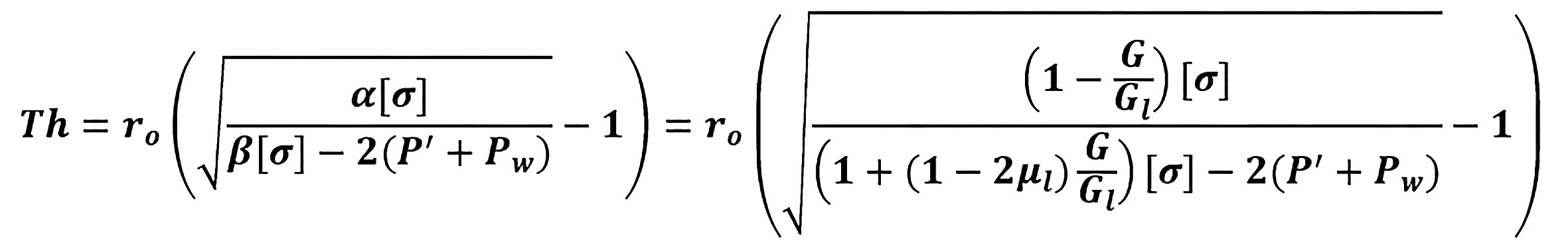

2016年,在科技部“十三五”国家重点研发课题中,我们继续聚焦金属矿深竖井建设,承担井壁设计理论研究任务。在实地调研金属矿时,我们又发现一个棘手的问题:“包神衬砌”公式在金属矿山竖井井壁厚度计算上“失效”了。原因是金属矿山围岩的弹性模量普遍高于人造石“混凝土”,包神公式的根号中出现负数,无法开方。而实际工程中有一个表象情况是:金属矿竖井衬砌混凝土等级不超C40,井壁厚度通常在500~600毫米,这看似一个无需研究的课题;但金属矿竖井也常有因地下水难以建造的问题,也存在破碎围岩和高水压等支护难题,如何构思金属矿山的井壁建设计理论?这一困惑又让我想起了一个长期萦绕大家心头的疑问:“注浆法”凿井的井壁厚度可以很薄,而“冻结法”凿井的井壁厚度很厚,这种差异为什么存在?合理吗?

“包神支护”设计理论尽管由矿山井筒井壁设计计算问题而来,但对于深埋隧道支护也是可以借鉴和应用的,揭示的支护原理是科学深刻的,也契合了“包神”一词的中文词义,希望能吸引更多学者的关注,进一步深研相关领域的理论问题。

人才培养与未来展望

科学中国人:您在人才培养方面有何感悟?

周晓敏:从科研型企业研究者转型投身高等教育事业,是我毕生之幸。在此,我要感谢我本、硕、博导师的悉心培养。近20载执教生涯,我虽历艰辛,却因收获教育公益而倍感欣慰。这些年我共培养硕士毕业生65名、博士毕业生7名、博士后1名,其中包括3名国外硕士留学生。目前还有7名硕士生和5名博士生在读,其中一位是外国博士生。

与学生相处留下了一个个令人难忘的故事,我们也共同经历了学术探索的艰辛与收获的喜悦,有过学术观点和性格情感的碰撞,也有过课堂教学和工地实战的经历。如今看到他们各自生活顺畅和工作有成,我也感到无比欣慰和骄傲。

科学中国人:您延期退休了,对未来几年有何憧憬?

周晓敏:当今土木工程和其他领域一样,正面临AI时代带来的重大机遇与挑战。我能在退休前赶上这波技术浪潮,倍感振奋,也希望借助AI的力量迎来自己的金秋收获季节。恰逢北京科技大学即将在雄安新区开启新篇章,我愿把握这个历史机遇,以更好的成果回报这个伟大时代。

来源: 科学中国人

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学中国人

科学中国人