你知道吗?“九天揽月” 的梦想,中国人从未停止追寻。

“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。” 载人登月已成为未来将要攻克的核心任务,要完成这一伟大目标,从来都离不开硬核科技的托举,首当其冲的便是拥有能肩负 “地月运输” 重任的飞船和 “大火箭”。

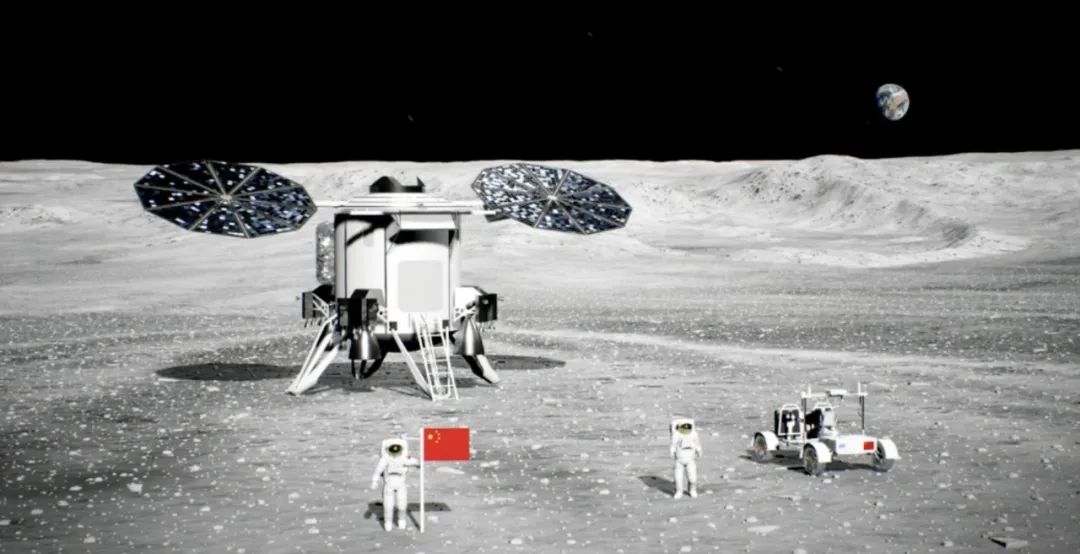

我国航天员登月想象图, 来源:国家航天局

38万公里外的月球,这颗地球静谧的“近邻”,不仅是人类深空探测的起点,更是得天独厚的“太空实验室”。它没有大气层的阻隔,宇宙射线、太阳风可直达表面,为研究宇宙辐射提供了天然试验场;微弱的磁场让航天器摆脱地磁干扰,适配高精度物理实验;月球背面远离地球光污染与无线电干扰,更是捕捉遥远宇宙信号的天文观测“净土”。

选飞船:梦舟升级“两舱”,化身登月“多面手”

人类对月球的探索,始终伴随着载人飞船技术的迭代突破。从阿波罗的“分体智慧”,到神舟的“三舱实用”,如今中国新一代载人飞船“梦舟”正以“两舱升级”之姿,接过载人登月的接力棒。

50多年前,阿波罗飞船登月的壮举,离不开登月舱“一分为二”的经典设计。整个登月舱由各司其职的下降级与上升级组成,在当时的技术局限下完成了精密协作:下降级如同沉稳的“着陆执行者”,凭借精准反推让登月舱平稳落月;待航天员完成月面任务,上升级便启动发动机携人返程,而完成使命的下降级则永远留在月面,成为镌刻人类探月足迹的“太空遗迹”。

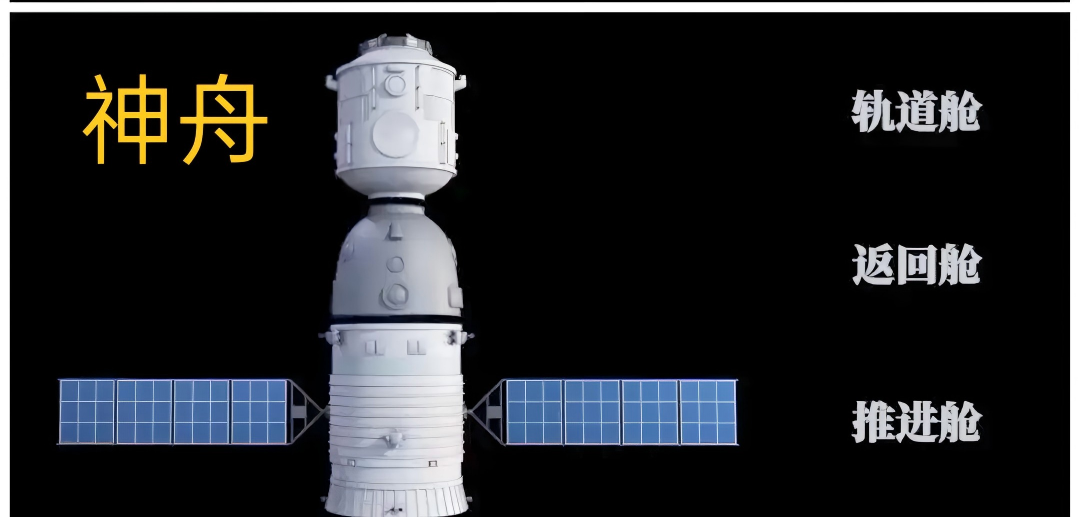

谈及中国载人航天,“神舟”系列是当之无愧的“太空明星”。它采用经典的“三舱结构”,宛如一套功能清晰的“太空三居室”:轨道舱是航天员的“工作间”,承载各类在轨实验与操作;返回舱是核心“安全屋”,以坚固结构全程守护航天员往返;推进舱则是强劲的“动力心脏”,提供持续推力与能源支持。这款飞船可搭载3名航天员,发射重量约8吨,任务结束返回时,轨道舱与推进舱会留在太空,最终在大气层中燃尽成“太空烟花”,唯有返回舱带着航天员稳稳落地。

神舟飞船模拟图 来源:央视新闻

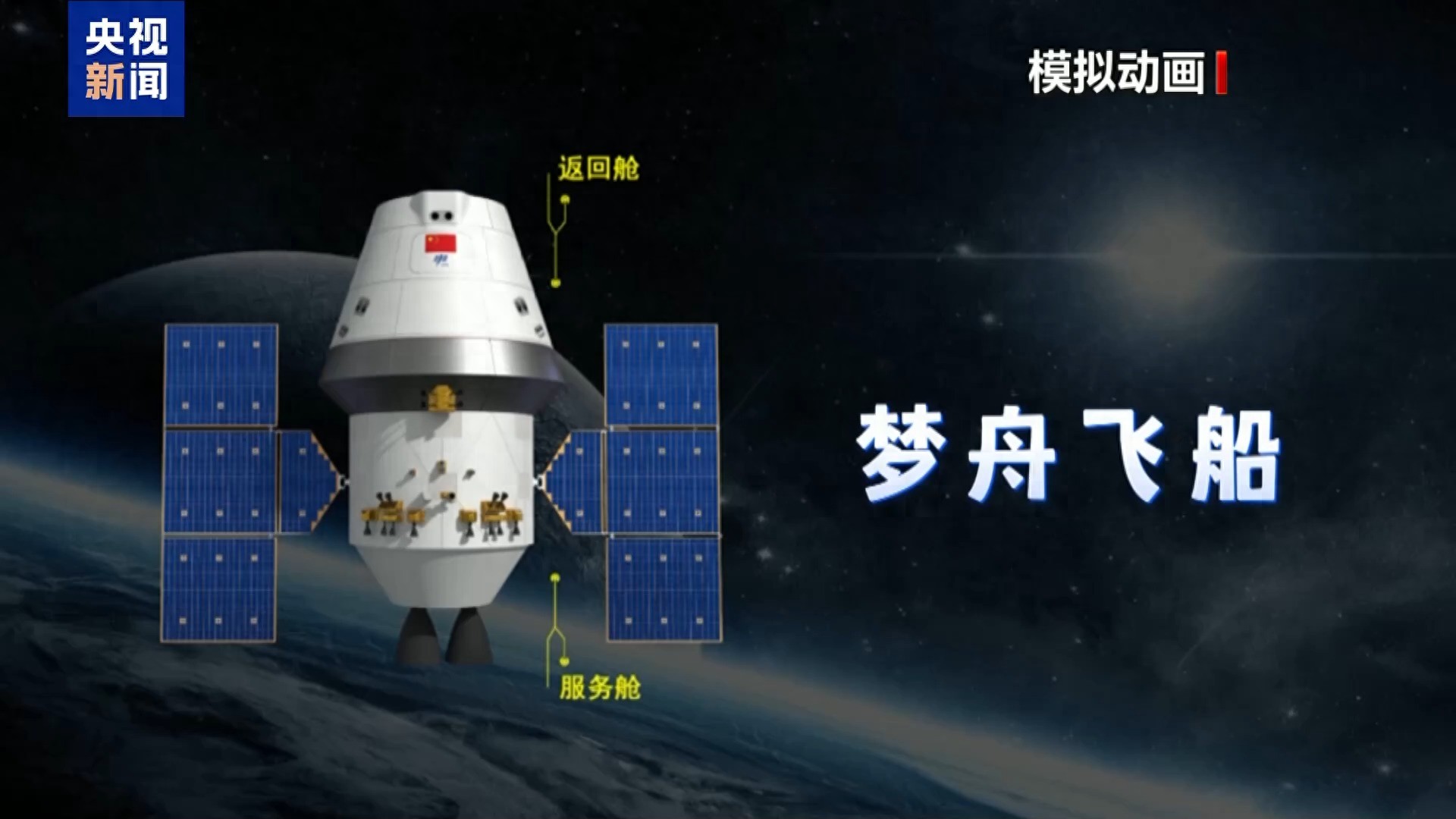

如今,“梦舟”飞船接过载人航天的接力棒,变成了新一代飞船的“两舱结构”,仅保留了返回舱与服务舱。看似简约的设计,实则是功能的高度集成:返回舱不仅要守护航天员安全,还需容纳珍贵的月壤样本,采用防热、密封双层结构,通过气动优化降低再入热负荷,更可重复使用10次,大幅压缩任务成本;服务舱则集推进、供电、生命保障于一体,一站式满足天地往返需求。在性能上,梦舟全长达到8.8米,发射重量21.6吨,最多可搭载7名航天员,载客量较神舟飞船翻了一倍还多。

这款新飞船更叠满了“安全+经济双buff”(游戏术语,指两大优势叠加):安全上,降落伞从“单伞保障”升级为更稳妥的“三伞群”设计,缓冲方式也从发动机反推改为气囊缓冲,如同给飞船装了层“防撞气垫”,让着陆更平稳可靠;经济上,返回舱的重复使用设计,从根本上降低了航天任务的单次成本。

梦舟飞船模拟图 来源央视新闻

正如中国工程院院士,中国载人航天工程总设计师周建平介绍,新一代飞船既是把宇航员送入环月轨道的“专属专车”,同时又是中国空间站的天地往返运输的“通勤班车”。

梦舟飞船将以“多面手”的实力,为中国探月工程搭建起可靠的天地运输桥梁,让“九天揽月”的千年梦想愈发清晰可及。

选座驾:长征十号“变形金刚”,两次发射对接月球

要跨越地月天堑,载人飞船、登月舱、月球车等“乘客”与载荷的“专属座驾”至关重要,这便是能冲破地球引力的“大火箭”(大推力运载火箭)。

回溯人类探月史,阿波罗飞船正是依托“土星五号”重型火箭的磅礴推力,才将载人飞船与登月舱一同送入地月轨道,开启了人类登月的新纪元。如今,中国的载人登月计划中, 中国工程院院士、中国载人航天工程总设计师周建平所说,肩负“地月运输”重任的核心运载工具要具有最大运载火箭的三倍运载能力,已明确为长征十号(原CZ-5DY构型)。

中国的“登月专列”研发早已稳步推进。早在2020年,“梦舟”返回试验船便搭乘长征五号B运载火箭完成无人飞行,成功验证了航天器抗热、减速、着陆等关键技术,为后续任务筑牢基础。最终,长征十号凭借灵活适配的特性脱颖而出,成为载人登月的“指定座驾”。按照规划,2026年我国将首次启用长征十号甲运载火箭,发射梦舟一号载人飞船开展无人首飞试验,为载人登月探路。

这款火箭堪称航天领域的“变形金刚”,实力堪称硬核:总高度介于88.5米至91.6米之间,起飞重量约2200吨,最亮眼的优势是助推器与芯级可灵活组合。这意味着它既能轻松胜任近地轨道的飞船发射任务,又能摇身一变成为“登月专列”驰骋地月航线,真正实现“一箭多用”的高效适配,大幅提升航天任务的灵活性与经济性。

面对地月转移轨道50吨级的载荷需求,结合自身单次约27吨的运力,我国科研人员创新提出“两次发射、月球对接”的精妙方案,尽显长征十号的适配智慧。第一次发射如同“先遣队出征”,将“燃料舱+着陆段”送入环月轨道,提前完成燃料储备与着陆基础搭建;第二次发射则搭载航天员乘坐的“梦舟Y载人飞船”,待两者在环月轨道精准汇合后,便一同奔赴月球表面,完美破解了单次运力的限制。

我国长征十号火箭、登月舱和新一代载人飞船模型 来源:国家航天局

更令人期待的是,长征十号还规划了火箭回收技术。未来随着这项技术成熟,航天发射成本将迎来大幅降低,一个“性价比更高、探索更高效”的太空时代正加速向我们走来。

摆渡车:“揽月”月面着陆器,衔接地月的核心枢纽

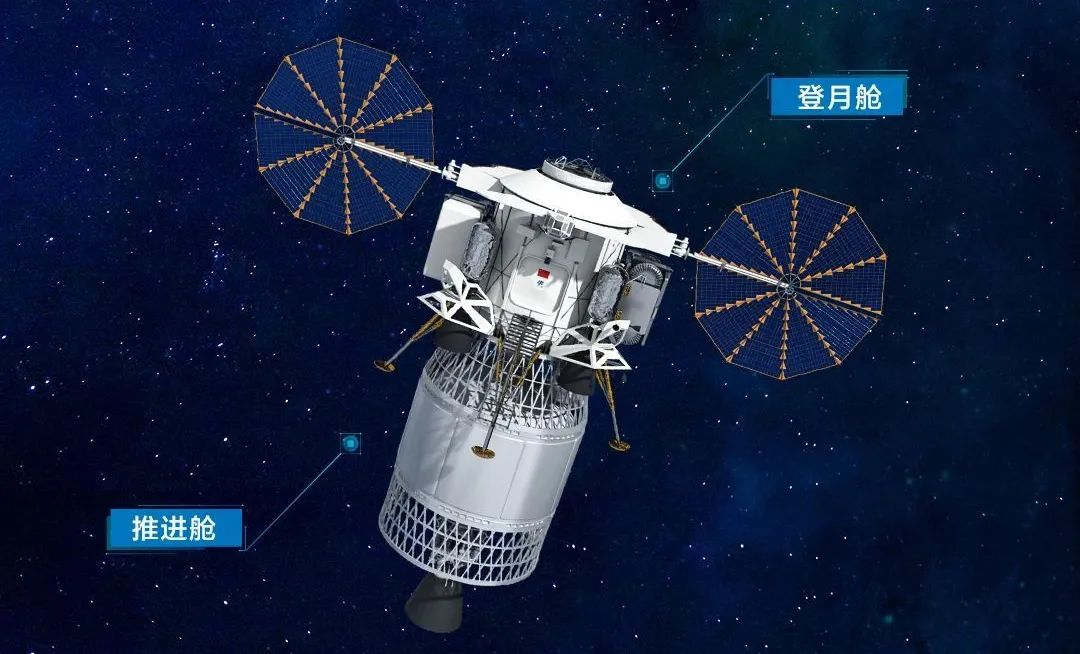

除了长征十号“大火箭”和梦舟飞船,还有个硬核航天装备不能少——“揽月”月面着陆器,它更像地月之间的“摆渡车”。

“揽月” 取自毛主席诗词 “可上九天揽月”,中国载人航天工程总设计师周建平院士揭开了它的神秘面纱,原来它是登月路上的“核心枢纽”。

它的任务流程早有规划:先独自搭乘火箭进入环月轨道“站岗待命”,等梦舟载人飞船带着航天员抵达后,航天员会转移到“揽月”月面着陆器里,这一步就是“中转接驳”。随后“揽月”月面着陆器稳稳降落在月面,让航天员开展采样、实验等工作;待任务完成,它再带着航天员和月球样本重返环月轨道,与梦舟飞船汇合,形成“地月往返闭环”,全程衔接无缝。

我国载人“揽月”月面着陆器模拟图 来源:航天新闻网

值得一提的是,“揽月”月面着陆器还会带着“探索”载人月球车一同登陆,它是为月球极端环境量身定制的越野车小伙伴。它采用模块化可折叠构型,能承载2名航天员驾驶。在月面部署后,具备崎岖地形快速移动、导航定位、安全辅助、对地实时通信和载荷物资高效运输等功能,并能与其他设施设备协同作业,开展月面人机联合探测,成为航天员在月面的“得力助手”。

月面任务结束后,“揽月”月面着陆器携航天员点火升空,重返环月轨道与“梦舟”飞船完成二次对接,航天员及月壤样本一同返回飞船。待飞船与着陆器登月舱彻底分离,“梦舟”飞船便开启归途,带着任务成果重返地球。这种“着陆器先达、飞船后至”的分步发射策略,暗藏着“稳妥为上”的设计智慧。

目前“揽月”月面着陆器的研制已经进入关键阶段。周建平院士在第六届载人航天学术大会上表示,它的关键技术攻关和深化论证都已完成,部分初样产品也造了出来,正在接受各种测试。更重要的是,它和长征十号火箭、梦舟飞船等“伙伴们”同步推进,确保2030年的登月任务能按计划衔接。

当“揽月”号环月着陆器的稳定支撑,与“探索”号月球车的灵活探测形成默契配合,2030年中国人的登月之路,正朝着更稳、更实的方向稳步迈进。

参考资料:

中国新闻网 官方:锚定2030年前实现中国人登陆月球的目标不动摇

新华社新闻 对话大咖|中国载人航天工程总设计师周建平:逐梦月球 2030年前完成载人登月目标

央视新闻 新一代载人飞船“梦舟”设计亮点抢“鲜”看

中国新闻网 中国新一代载人飞船“梦舟”将于2026年首飞

国家科技传播中心 科技会客厅——月球科研站背后的硬核科技

中国新闻网 “朋友圈”再扩容,中国探月工程总师详解国际月球科研站如何建

海报新闻 中国载人月球车定名为“探索”、登月服为“望宇”,航天命名有啥讲究?

央视新闻 2030年,实现载人登陆月球

央视网 “梦舟”“揽月” 中国计划2030年前实现载人登月开展科学探索

中国空间技术研究院官网 五院载人月球车方案经择优顺利进入初样研制阶段

新华社 我国载人登月任务已全面进入初样研制阶段

来源: 科普672328dda0db2

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

齐亚凤

齐亚凤