当衣服拥有“肌肉”与“思考”能力

——柔性电子重塑人体增强与健康管理

衣服也能“感知”你的动作?这并非科幻情节,而是柔性电子技术带来的显著突破。

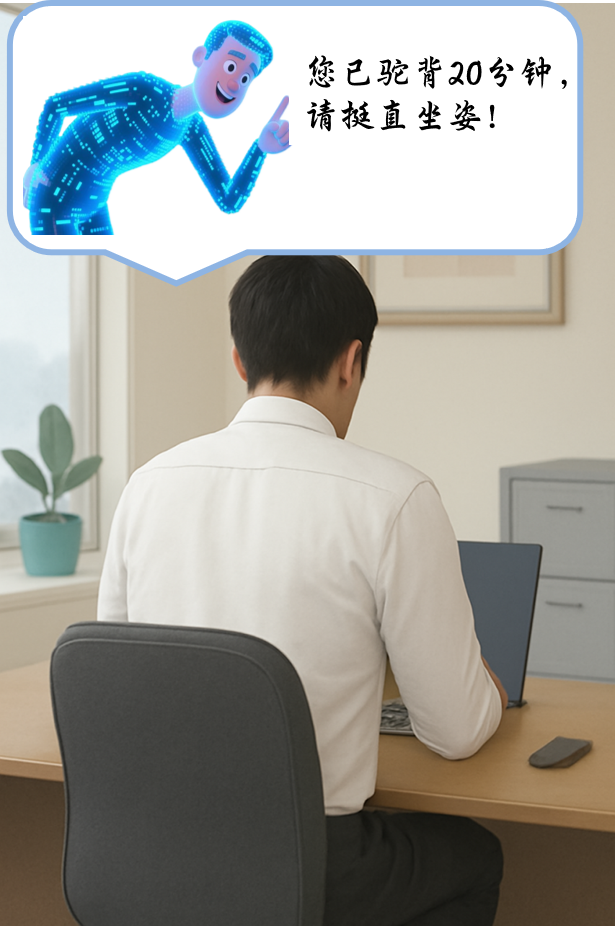

一位外卖小哥穿上一件看似普通的冲锋衣,弯腰提起外卖箱、快步上楼、侧身挤进电梯,一动作轻捷利落。没人注意到,在他的肩部、腰侧和膝盖处,衣料下正悄然流动着支撑力,每一次负重都在为他的身体“减掉一斤重量”;而在另一边,办公室的白领也在不知不觉中被一件衬衣轻轻提醒;“你已经驼背20分钟了,请挺直坐姿”。

这不是科幻,而是智能柔性可穿戴外骨骼系统正在带来的现实变革!

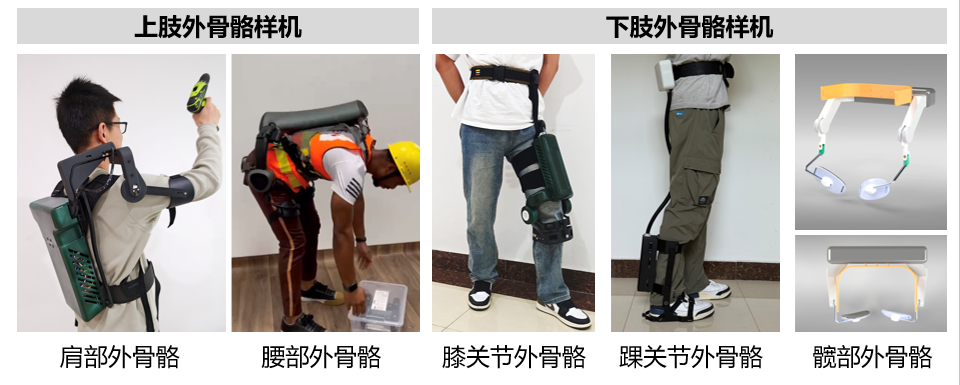

一、当“衣服”变成了身体的延伸,外骨骼技术正经历一场从“钢铁”到“布料”的蜕变。

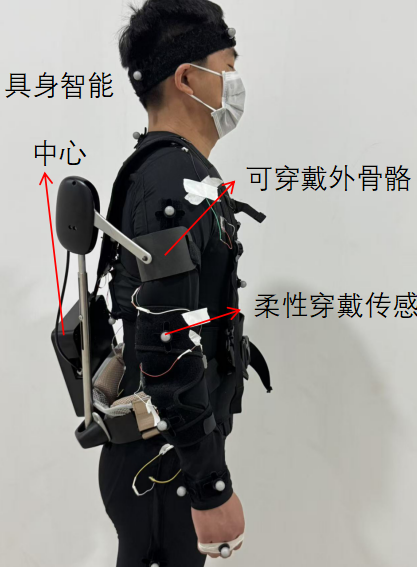

传统意义上的外骨骼多是金属结构,体积大、噪音高、穿戴不便。而如今,研究人员正让它变得像日常衣服一样柔软贴身。它集轻质柔性材料、力学助力机构与高精度传感于一体,在穿戴者几乎无感的前提下,提供精准的力量支撑。更关键的是,衣服上分布的柔性应变传感器,如同织入纤维的“神经末梢”,能实时捕捉举手投足间的微小形变,将人体的每一个弯曲、伸展与扭转动作,转化为可供智能系统分析与反馈的高精度数据。

至此,衣物不再只是被动的“遮盖物”,而是进化为一层能够实时感知、意图驱动的“动态皮肤”——一个真正意义上的“外部神经系统”。

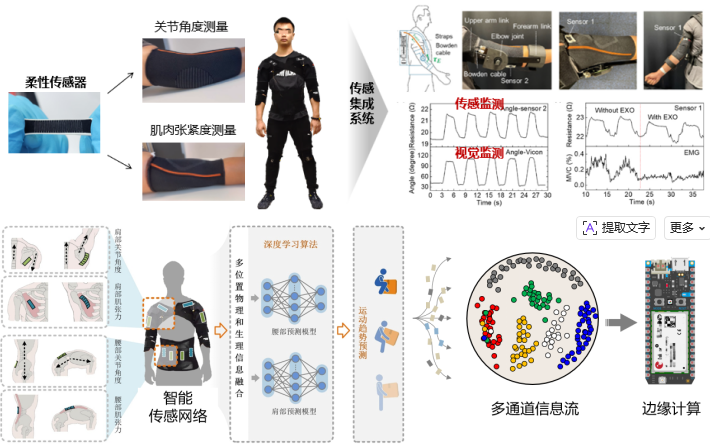

二、“柔”的力量:传感器如何让衣服更聪明

要让衣服“理解”人体,关键在于——柔性传感技术。

与传统刚性传感器不同,柔性应变传感器可以像橡皮筋一样被拉伸、弯曲、贴合皮肤表面,既舒适又灵敏。这类传感器通常基于导电高分子、纳米复合材料或碳基材料制成,通过特殊工艺集成在织物中。其核心机制在于“微裂纹结构设计”:通过预先构筑微裂纹纹理,并控制其在复杂力学负载下的稳态扩展行为,实现了结构稳健性与信号一致性的显著提升。在实际应用中,传感器可精准捕捉肌肉的伸缩、关节的弯曲、体表压力变化等细微信号,并实时传输至微处理单元。更先进之处在于,系统集成了端侧智能分析模型,无需依赖云端服务器,便可在本地完成动作识别与运动模式判断,从而实现穿戴状态下的实时响应与辅助决策。

换句话说——你的动作,衣服“先于你自己”感知到了。

三、“助力”与“矫正”的双重使命

这一系统不仅能监测姿态,还能主动提供辅助力量。

研究人员将柔性驱动单元编织在衣物关键部位,当系统判断使用者需要额外助力时——例如搬运重物、起身或爬楼——驱动单元会迅速收缩或膨胀,与人体肌肉协同发力。与此同时,系统的“姿态监测模块”还能对不良姿势进行纠正。当检测到长时间驼背或错误站姿时,服装可通过震动、语音或手机APP提醒用户,帮助养成良好姿势习惯。在康复训练中,它还能精确记录动作轨迹,为医生提供科学依据,实现远程评估与个性化指导。

四、从实验室走向生活:五大应用场景

工业助力:在物流、制造等高强度作业中,减轻工人负担、提升效率、降低职业病风险。

老年人助行:为行动不便者提供辅助力量,让他们更轻松地行走、上下楼或起身。

康复医疗:协助中风或骨科术后患者进行精确康复训练,实现运动再学习。

姿态管理:为久坐人群提供姿态矫正与健康监测,防止脊椎劳损。

特种作业:在消防、救援或野外勘探中,为穿戴者提供额外耐力支持。

未来,当外骨骼与衣物无缝融合,我们的衣柜里可能多出一件“智能工装”“康复服”或“运动教练服”………

五、柔性电子:将科技“织”入生活

智能可穿戴外骨骼系统的核心是柔性电子技术。

它打破了传统电子设备的“硬”界限,让传感、驱动、电源、通信等模块都能“织”进纺织品。由此诞生的电子系统,不仅性能稳定,更能如普通衣物般被折叠、拉伸与清洗。柔性电子不仅是可穿戴设备的进步,也正在重塑医疗、航空航天、运动健康等领域。从柔性心电贴片到电子皮肤,从可拉伸电池到能量回收织物,它正在悄悄改变我们与科技的互动方式。

六、未来展望:让科技融入“每一根纤维”

不久的将来,我们穿着的或许不再只是衣服,而是一位无声的“智能伙伴”。 它能够实时监测身体状况、辅助动作、甚至储能自供电,提醒我们放松肩颈、帮助老人安全起身、协助工人轻松搬运,在运动中提供精准反馈。随着柔性可穿戴系统逐步融入生活,我们终将不再区分何为“衣服”,何为“设备”——因为科技已如空气般自然弥漫,织入日常的每一寸经纬,与身体共生,与生活合一。

来源: 河南省柔性电子产业技术研究院

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

河南省柔性电子产业技术研究院

河南省柔性电子产业技术研究院