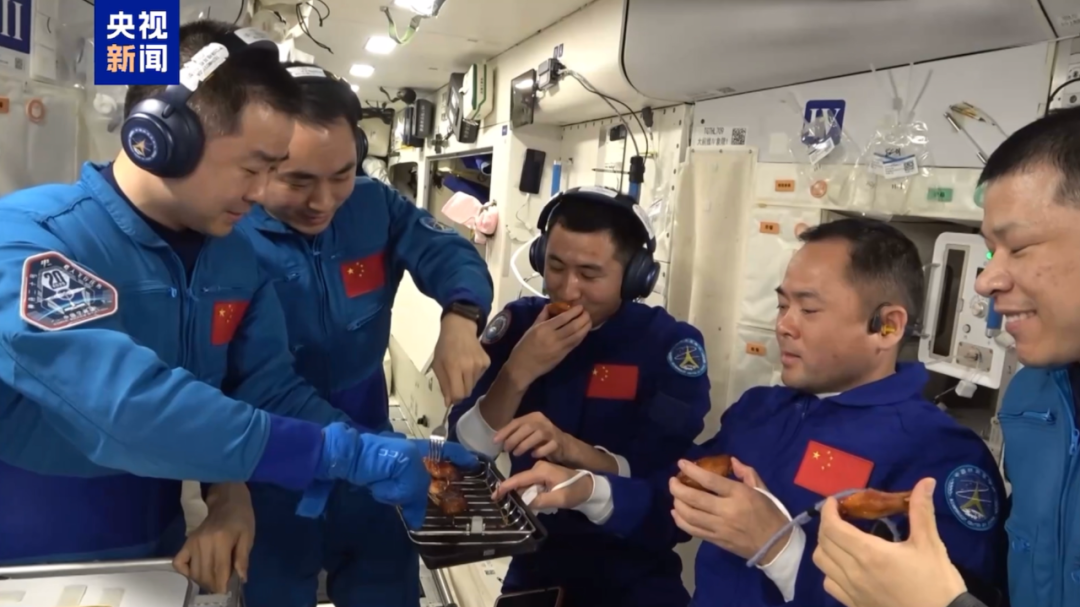

神舟二十一号航天员在烤翅(图片来源:央视新闻)

如果有人在二十多年前告诉你,未来的中国航天员将在距离地球400公里的轨道上,悠闲地吃着现烤的鸡翅和牛排,你可能会觉得这是科幻电影里的情节。然而,当神舟二十一号乘组在空间站里启动我国首台“太空烤箱”,伴随着滋滋作响的幸福感,这一幕真实上演了。

这缕飘在太空的烤肉香,不仅是航天员味蕾的胜利,更是中国载人航天30余年发展的一个温情注脚。它标志着我们的太空“出差”,已经从满足生存的基本需求,跨越到了追求生活品质的“鲜食时代”。回望这条路,从最初的“挤牙膏”式进食,到如今超过190道菜的豪华菜单,中国航天员的餐桌,堪称一部浓缩的科技与人文进化史。

从“能吃饱”到“吃好”:一部中国航天员的菜单进化史

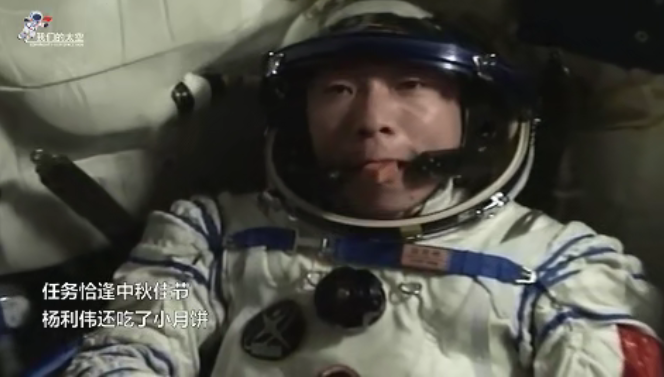

神舟五号航天员杨利伟在吃月饼(图片来源:我们的太空)

2003年,神舟五号飞船将杨利伟送入太空,他成为了第一位在太空吃饭的中国人。在匆忙的21小时里,他吃了特制的八宝饭、宫保鸡丁,还有一口一个的小月饼。虽然是即食食品,而且是凉的,但这已经是一个了不起的开端。

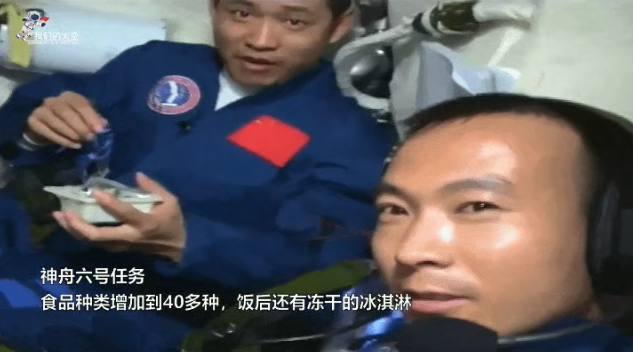

神舟六号任务食品种类开始增多(图片来源:我们的太空)

真正的突破发生在2005年的神舟六号任务。我们的飞船里第一次装上了“食品加热器”,费俊龙和聂海胜终于在太空吃上了热饭热菜。这看似简单的一步,背后是科研人员对能源、效率和安全性的无数次计算与实验。即便如此,当时吃饭仍是个“技术活”,航天员们得进行专门的“吃喝训练”,学习如何固定餐盘、如何用废物收集系统收集残渣,吃一顿饭足足要一个小时。

航天员食品制作过程(图片来源:我们的太空)

解决了“冷热”问题,接下来就是“吃点啥”的飞跃。从神舟七号开始,航天员的菜单种类从40多种暴增到80多种,鱼香肉丝、红烧猪排等真正意义上的“炒菜”被端上了太空餐桌。为了让这些家常菜能在太空中保持形态和风味,科研人员绞尽了脑汁,增加调味包是一大亮点。

蝌蚪五线谱连线采访全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩,他表示:“航天员的菜单,研发过程相当费周折,即使是看似简单的麻婆豆腐也是如此。在太空微重力环境下,豆腐块更容易散架,汤汁也容易飞溅,这不仅会影响仪器设备,还会降低航天员的食欲。为了解决这些问题,科研人员采用了一系列 ‘黑科技’。他们先用低温冻干技术锁住豆腐的水分,再用特殊凝胶 ‘加固’豆腐的质地,就像给豆腐穿了件 ‘紧身衣’,使其既能保持嫩滑口感,又不会在太空 ‘散架’。

家常菜麻婆豆腐(图片来源:维基百科)

“此外,太空食品还需要经过 ‘残渣检测’,用机器模拟太空颠簸,看是否会掉渣,像麻婆豆腐这种有汤汁的菜品,还要确保汤汁不会在失重环境下四处飘散。同时,在营养方面,太空版的麻婆豆腐需要根据航天员的身体需求,合理搭配营养成分,比如考虑到太空环境下航天员钙流失快、肌肉容易萎缩等问题,要额外添加相应的营养物质。在气味管控方面,也要确保其气味在密闭的太空环境中不会让航天员感到不适。”

神舟九号航天员们能选择的菜品更多了(图片来源:我们的太空)

随着任务时长的增加,个性化与人性化的需求愈发凸显。神舟九号时,航天员们能吃上什锦炒饭,喝上奶茶;到了神舟十号,菜单实现了“私人定制”,根据聂海胜爱吃米饭、张晓光喜好酸辣、王亚平偏爱甜食的口味进行了调整。王亚平还在太空用一个豆沙粽成功“打卡”端午节,这份独属于中国人的仪式感,从此拉开了太空节日餐的序幕。

神舟十二号航天员汤洪波边扎马步边啃苹果(图片来源:新华社)

当中国空间站时代的大门开启,航天员的太空生活迎来了质的飞跃。神舟十二号乘组的菜单扩展到120种以上,一周不重样,汤洪波边扎马步边啃苹果的“太空吃播”火遍全网。这份“菜单自由”的背后,是中国“太空厨房”系统的强大支撑。

太空菜园(图片来源:央视新闻)

此后,太空餐桌的惊喜接连不断。神舟十三号的航天员们在空间站里吃着三种馅儿的饺子,热热闹闹地过了个中国年;神舟十四号实现了“太空种菜”,吃上了自己亲手种的新鲜生菜;神舟十五号则进行了“天舟快递”的快速对接,实现了天地食品的同步更新。

神舟二十一号航天员在烤牛排(图片来源:央视新闻)

而今天,神舟二十一号的太空烤箱,更是将“吃”的艺术推向了新的高峰。神舟二十一号任务中,食品种类扩展至190余种,飞行食谱周期延长至10天,可实现对新鲜蔬菜、坚果、蛋糕、肉类等食材在轨烹饪、烘焙加工。

在太空用烤箱,最大的挑战就是微重力下热空气不会自然对流。中国的工程师们给出了完美的解决方案:首先是通过温控技术、残渣收集、高温催化、多层过滤等技术攻关,实现在轨烘烤时的无油烟处理,从而满足空间站的油烟排放标准。其次是对净化装置和整机都进行严格测试,使之满足空间站准入条件,可连续可靠运行500次。

神舟二十一号乘组(图片来源:央视新闻)

放眼全球,在让航天员“吃好喝好”这件事上,全世界的航天科学家们都充满了想象力。

庞之浩表示:“未来太空餐桌的下一个惊喜可能会是3D打印食品、分子料理以及更丰富的太空种植成果等。3D打印技术不仅能够满足个性化的需求,还能解决太空旅行中的食物储存问题。分子料理是一种将科学原理应用于烹饪的技术,在星际时代,分子料理可能会成为一种主流烹饪方式。未来的分子料理还可能结合人工智能,根据每个人的口味和营养需求,定制出独一无二的美食。”

民以食为天,太空“吃饭难”曾是全球考题

要理解今天的“烤肉自由”有多么来之不易,我们得先把时钟拨回到太空探索的黎明时代。那时,在失重环境下吃东西,可不是享受,而是一场严峻的考验。

美国阿波罗飞船与原苏联联盟号飞船在太空对接后,美国航天员进入联盟号飞船座舱,品尝“牙膏式”食品(图片来源:NASA)

1961年,人类首位航天员、苏联的加加林在太空中吃下了第一餐——像挤牙膏一样,将牛肉和肝酱泥挤进嘴里。而美国首位绕地飞行的宇航员约翰·格伦,他的太空餐则是管状的苹果酱。这些食物虽然证明了人类在失重状态下可以正常吞咽,但味道和体验实在乏善可陈。到了阿波罗登月时代,阿姆斯特朗啃的是硬度堪比石子的高能压缩块,营养管够,口感全无。

双子座任务的太空食物(图片来源:NASA)

早期航天员面临的困境是共通的:食物种类少、口感差,而且极易产生碎屑。1965年,美国双子座3号任务中,宇航员约翰·杨偷偷在兜里揣了个咸牛肉三明治带上天,结果面包屑在失重环境下四处飘散,险些飞进精密的仪器中造成短路,引发了一场不小的安全风波。自此,“防碎屑”成了太空食品设计的铁律。

国际空间站上供应的各种零食和脱水食品(图片来源:NASA)

庞之浩表示:“在航天食品的研发中,确实存在一个‘食物黑名单’。

“例如:面包在微重力环境下容易产生面包屑,这些碎屑会漂浮在太空舱内,可能进入宇航员的眼睛,或者干扰、损坏敏感设备。此外,面包在太空中也容易变不新鲜、干硬、失去原有松软口感,不利于长期太空任务。

“在太空中,碳酸饮料中的二氧化碳气泡不会像在地球上那样上升并释放出来,而是会留在液体中,这可能导致宇航员胃部不适,甚至引发消化问题。

“盐、胡椒等颗粒状调味料在微重力环境下会漂浮,难以撒在食物上,还可能堵塞空气通风口、排气孔、污染设备,或者进入宇航员的眼睛、嘴巴和鼻子,带来安全隐患,所以通常使用液体状的盐和胡椒替代。

西兰花(图片来源:维基百科)

“孢子甘蓝、西兰花、卷心菜等十字花科蔬菜:这类蔬菜富含硫化合物和棉籽糖,在人体消化过程中会产生大量甲烷和氢气等可燃气体。在密闭的太空舱内,可燃气体浓度达到一定比例时,一个静电火花就可能引发爆炸。此外,这些蔬菜消化时产生的气体还可能会加速空间站水循环系统中金属管道的腐蚀。

“美国国家航空航天局禁止宇航员在太空饮酒,因为酒精可能影响宇航员的健康和工作状态,与宇航员所代表的严谨形象和工作要求相冲突。不过,俄罗斯宇航员有在太空饮用少量酒精的传统。

“新鲜牛奶占用空间大,且需要冷藏保存,而载人航天器舱内空间有限且冷藏条件有限,所以通常使用脱水牛奶替代。

“2024 年《太空营养学杂志》披露,大豆中的低聚糖在太空辐射环境下会发生分子结构变异,产生类似 TNT 炸药的硝基化合物,存在安全隐患。”

面向深空的未来:餐桌上的星辰大海

从糊状食物到冷餐,从热食到超过190道菜的个性化定制,再到如今的现烤鲜食,中国航天员的餐桌,见证了我们一步步把“太空家园”从一个功能性的工作舱,建设成一个温馨舒适的“大三居”。

神舟二十一号上的小鼠(图片来源:央视新闻)

如今,我们的“太空菜园”已实现10批次包括生菜、樱桃番茄、红薯等7种植物培养。未来随着技术的成熟,有望种植更多种类的蔬菜、水果和谷物,如耐辐射小麦和高蛋白藻类等,甚至实现“自产自烤”的食材闭环,为宇航员提供更丰富、新鲜的食材。此前,“太空种稻”和“太空养鱼”的实验也已成功。神舟二十一号甚至带上了4只小鼠进行在轨饲养研究。这一切,都在为更遥远的未来铺路。

当人类的目光投向月球甚至火星,长达数年的深空旅行将对食物供给提出终极挑战。随着对太空用餐体验的重视,未来可能会出现更多设计精良的新型餐具,如拉脱维亚设计师设计的零重力系列微重力餐具,通过独特的形态设计与材料特性,让饭菜能安稳地“待”在餐具中,方便宇航员用餐,未来可能会有更多类似兼具功能性与人文关怀的餐具出现,提升宇航员的用餐体验。未来的太空餐桌,不可能再完全依赖地面补给。建立可再生的、自给自足的生态生保系统,将是唯一的出路。

银河系中的星云(图片来源:NASA)

但无论人类的脚步迈向多远的深空,我们都会努力把“家”的温暖、把对生活的热爱,一起带往那片星辰大海。

参考资料:

https://www.news.cn/20251104/92dd74e3e5564bbba1e84a3a3f06ed52/c.htm

l

https://www.jfdaily.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=1011616

https://news.cnr.cn/native/gd/20251101/t20251101_527416058.shtml

https://www.nasa.gov/history/space-station-20th-food-on-iss/

https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2015/05/167750main_fs_spacefood508c.pdf

策划:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核:庞之浩 全国空间探测技术首席科学传播专家

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱