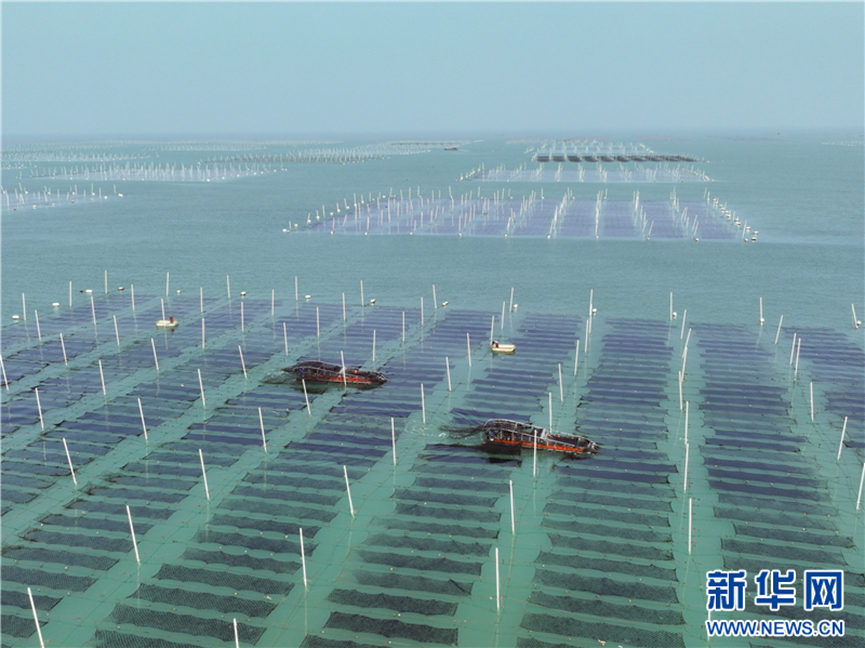

提起海洋牧场,不少人以为那里就是“在海上养鱼”,其实它更像“海底的自然保护区 + 立体农场”。农业农村部在《国家级海洋牧场示范区建设规划》中明确,其核心是通过人工干预修复海洋生态——比如投放像“海底公寓”的人工鱼礁,种植像“海洋草坪”的海草床,再搭配科学养殖,让海洋生物既能安稳栖息,又能实现可持续产出。简单说,就是人类帮大海“恢复元气”,同时合理获取海鲜,实现“保护与利用双赢”。

以山东荣成爱伦湾海洋牧场为例,这里的“分层养殖法”特别聪明,就像给海水“分楼层”:海面下几米养海带、龙须菜等藻类,相当于“海上菜园”;中层用网箱养鲍鱼、扇贝,是“海鲜公寓”;海底投放人工鱼礁,供鱼虾躲避天敌、觅食,成了“海底乐园”。这种模式下,藻类吸收水中多余养分,贝类吃浮游生物,鱼虾的排泄物又能当藻类的肥料,形成循环,肥料用量减少30%,产量反而提高25%。海洋牧场,就是因地制宜,通过科学搭配不同营养级的养殖生物,使系统内的营养物质可以最大限度循环利用,对环境的压力降到最低。 2016年,这种生态模式还被联合国开发计划署作为案例向全球推广。

海洋牧场的价值远不止吃海鲜。在山东荣成天鹅湖牧场,当地种了1250亩鳗草(海草的一种),鳗草不仅能给鱼虾提供栖息地,还能吸收二氧化碳,每年固碳13.75万吨,相当于种了76万棵树。每到冬天,这里的鱼虾、贝类变多,吸引上万只大天鹅来越冬,成了“候鸟加油站”。

海洋牧场能够兴旺,离不开现代科技。深海养殖最怕“看不清、管不好”,但技术让这难题变简单。山东莱州的“蓝钻一号”围网牧场,装了“智慧大脑”——水质传感器实时监测水温、溶解氧,就像“海底温度计+氧气表”;水下摄像头能拍鱼群活动,AI还能通过鱼的游动状态判断是否饥饿、生病;遇到网衣破损,机器人会立刻抓拍报警。以前几十人管一片牧场,现在3个人就能管理年产 300 吨鱼的养殖区,饲料浪费也减少20%,这是农业农村部 2025年公布的智慧渔业典型案例。

农业农村部数据显示,截至2025年,全国已建成153个国家级海洋牧场示范区,这些“海上生态园”正让海鲜更鲜,大海更蓝。

作者:北京城市学院国际文化与传播学部刘嘉依

审核:北京城市学院国际文化与传播学部教授、硕士生导师 邓兴军

综合来源:新华社、中国政府网、《瞭望》新闻周刊

来源: 科普中国-科普话强国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国-科普话强国

科普中国-科普话强国