最近,一种名为“超慢跑”的运动在社交平台悄然走红。有人说它“慢到像散步,却能轻松甩脂”,有人称它“膝盖友好,连老人和大体重人群都能练”。

这种看似简单的运动方式,真的能减掉内脏脂肪?其效果真有那么好吗?又该如何科学地进行这项运动?

什么是超慢跑?

超慢跑起源于日本,其核心是通过降低速度来增加跑步的持续时间。

从运动力学角度看,超慢跑具有明确的定义标准:速度维持在每小时4-6公里,心率控制在最大心率的50%~60%区间。在这个强度下,运动者能够轻松地与他人交谈甚至唱歌。尽管速度缓慢,但超慢跑保持着跑步的基本特征——始终有一只脚会离地,存在短暂的“腾空期”,这与快走有本质区别。

图源:长宁路跑协会

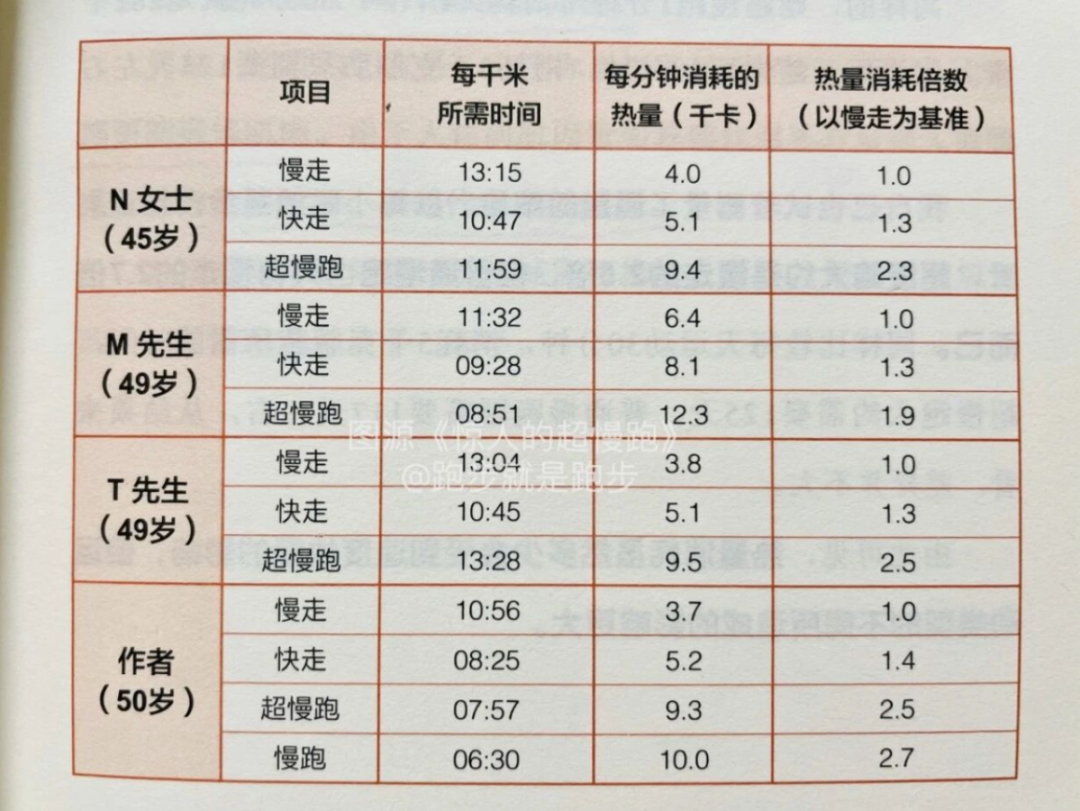

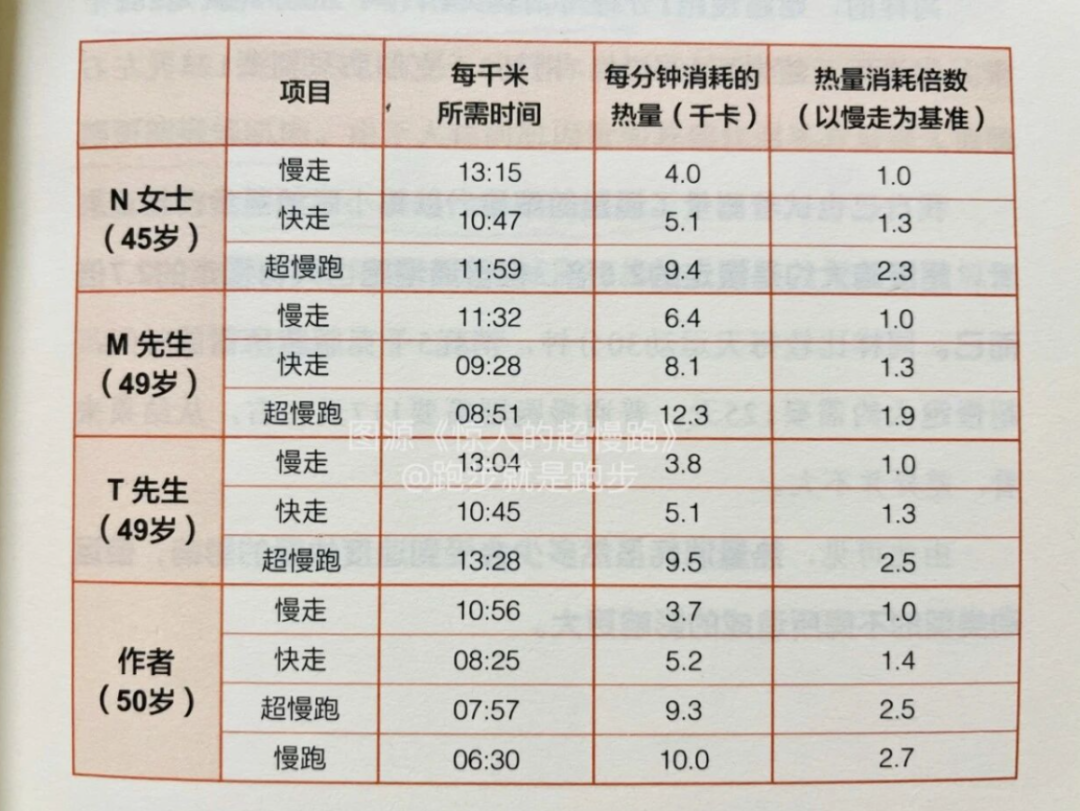

相关研究表明,以同样速度进行时,超慢跑消耗的能量是正常步行的两倍。这种差异源于肌肉动员模式的不同:超慢跑需要抬起大腿,动用到臀大肌、股四头肌和髂腰肌等大块肌肉群,这些肌

肉的能量消耗显著更高。

超慢跑的另一大优势在于其对关节的保护作用。通过采用“高步频、小步幅”的技术要领,运动冲击力被有效分散至下肢肌肉,从而减轻对膝关节和髋关节软骨、韧带的直接负荷。这种生物力学调整使得超慢跑成为关节友好型运动,特别适合有关节问题或体重基数较大的人群。

超慢跑的益处不止减脂

内脏脂肪是引发糖尿病、高血压的“隐形杀手”,而超慢跑的低强度特性,恰好能激活脂肪代谢。研究表明,当运动强度维持在最大心率的50%~60%时,身体会优先调用脂肪酸供能,尤其是深层内脏脂肪的分解效率比普通慢跑高30%。

普通跑步时,膝盖承受的冲击力可达体重的3~4倍,而超慢跑通过“高步频、小步幅”,将冲击力分散到肌肉和肌腱。与普通慢跑相比,超慢跑时的关节压力大幅度降低。

超慢跑对心血管系统的刺激温和而持续,能改善血管内皮功能、降低血压。此外,它还能提高肺部通气效率,对慢性支气管炎、哮喘患者的日常康复也有帮助。

低强度有氧运动能促进大脑分泌内啡肽和血清素,缓解焦虑、改善情绪,并促进与学习和记忆相关的脑区健康。超慢跑过程中放松、近乎冥想的状态,能帮助释放压力,实现“身心同步”的健康效益。

此外,超慢跑因其无痛、愉悦的特性,极大地降低了运动心理门槛,有助于打破久坐行为的循环,提升全天的活动总量。

掌握方法,科学超慢跑

超慢跑前需要动态拉伸5分钟,让肌肉“热起来”,充分热身后再开始运动,避免拉伤。运动时应收紧核心,手臂放松前后摆动,采用“先前脚掌、后脚跟”的落地方式,借助惯性轻松跑步。关键要避免踮脚跑和步伐过大,以减少运动损伤风险。

初学者可采用阶梯式进阶方案,从每次3~5分钟的超慢跑配合5分钟快走开始,逐渐增加超慢跑时长。此外,还要选择减震良好的运动鞋和透气运动服,冬季锻炼时注意热身,以应对低温环境下心率加快、呼吸不畅的生理反应。

超慢跑的核心是“慢”,不要盲目追求速度,避免空腹或饱腹运动,如果出现不适立即停止。

超慢跑几乎无年龄限制,特别适合久坐人群、体重基数大者、中老年人以及慢性病患者。对于运动损伤康复期患者,它可作为重返正常跑步的过渡桥梁。

需要注意的是,急性疾病期、不稳定的心脑血管疾病患者、严重关节畸形患者,以及平衡功能障碍严重者,应在医生的指导下进行。

来源: 北京科学中心

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助