作者:小Q 中国科普作家协会会员

审稿:冉浩,动物研究者,科普作家

“伪装” 是物种演化出的生存策略之一,而贝氏拟态是其中最精妙的 “骗术”——一个无毒可食的物种通过模仿有毒不可食物种的形态、色型和行为,威吓捕食者,从而为自身赢得安全。然而有些物种靠着“草台班子”式的拟态依然能够自保:有的颜色对了、形状不对,有的斑纹接近、体型却超标了……在自然界的生存竞赛中,这种肉眼可见的拙劣“演技”竟然被“继承”了下来,一项最新研究通过实验验证了这样的道理:“草台班子”的拟态多一分浪费,少一分丧命。

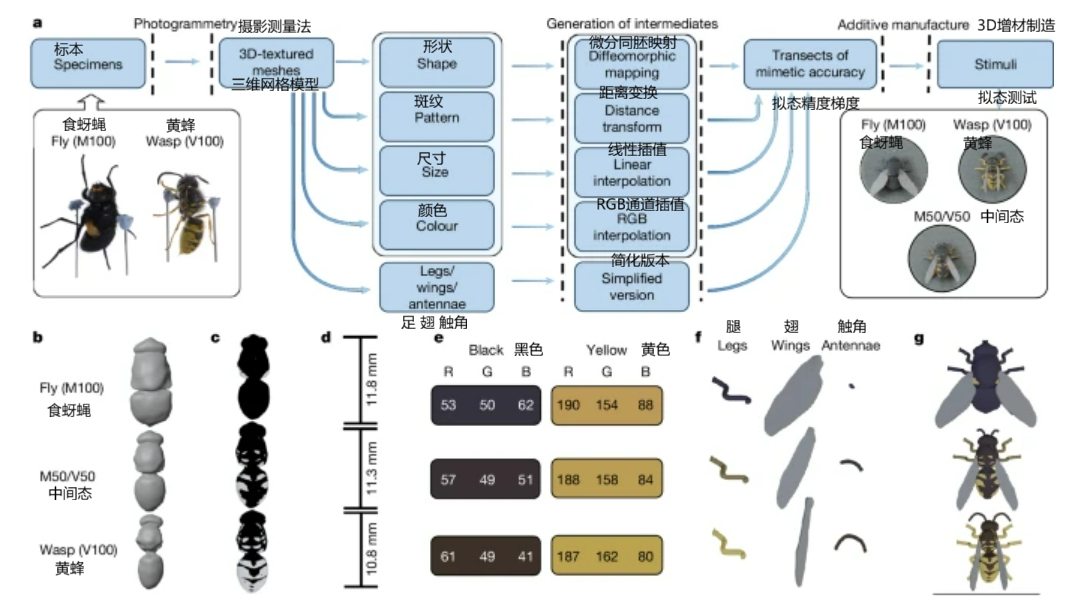

“按需”打印昆虫

英国诺丁汉大学研究团队设计了一项实验。他们通过显微扫描和图像分析,将真实的蜂与蝇的视觉特征拆解为4个可量化的维度:形状、颜色、图案和大小。研究人员独立操控4个特征的数值,最后用3D打印把“虚拟昆虫“变成实体模型——从外观 100% 像蜂到 100% 像蝇,生成 31 种梯度模型,每个模型的颜色、大小、图案、形状均按等比例同步调整:第 1 个模型的4个维度均为“ 95% 像蜂、5% 像蝇”…… 第 31 个模型的4个维度均为“ 5% 像蜂、95% 像蝇”。

3D 打印模型未复制蜂的气味、触觉、行为,仅还原可见视觉特征——这种设计能排除非视觉变量的干扰,精确量化颜色、形状等每项视觉特征的“保护力”,评估 “自然界不存在的表型” 的生存优势,进而验证一些猜想:

●特征遮蔽效应:某些关键特征(如颜色)主导捕食者判断,降低其他特征(如形状)的选择压力;

●捕食者视角假说:不同捕食者对同一拟态的识别能力存在差异。

图片来源:论文Mapping the adaptive landscape of Batesian mimicry using 3D-printed stimuli

拟态者也会“看人下菜碟”

(1)特征遮蔽效应

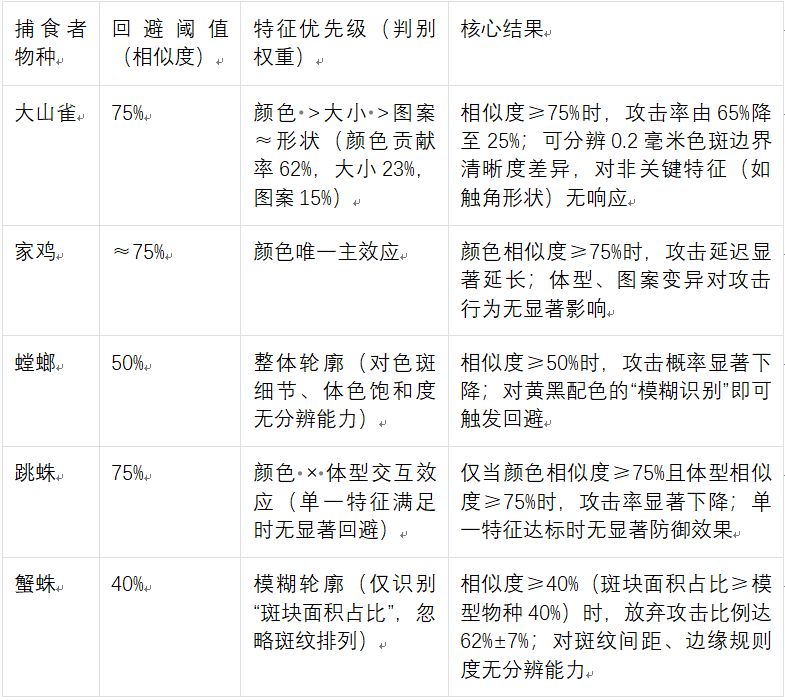

实验证明,拟态者的一些关键性特征会左右捕食者的判断,从而“缓解”捕食者对拟态者其他特征的“选择困难症”。比如,大山雀对拟态者特征辨别的优先级为:颜色 > 大小 > 图案≈形状,颜色是其中的主导特征,图案和形状的影响微乎其微。

表1:不同捕食者对蝇-蜂拟态系统的行为响应特征表

(2)捕食者视角假说

实验也验证了,不同的捕食者对同一拟态的识别能力存在差异。面对不同类型的捕食者,拟态者需要达到的拟态精度也各不相同:对鸟类等脊椎动物捕食者,需要高精度拟态;而对无脊椎动物捕食者,中等精度就够。

贝氏拟态的 “有效性” 并非固定值,而是取决于捕食者的类型与分辨能力。以蟹蛛、螳螂为代表的无脊椎动物,它们的视觉系统不像鸟类那样 “高清”。大山雀能分辨 0.2 毫米的色斑边界差异,而蟹蛛连斑纹排列是否规则都 “看不清”,螳螂也仅能识别 “黄黑配色+大致轮廓”。对蟹蛛、螳螂来说,判断猎物是否 “危险” 的标准很简单:只要有蜂的关键特征,比如黄黑相间的斑纹、与蜂接近的体型,就默认这家伙“不好惹” 。

久而久之,这个环境里的蝇种群,就会以 “低精度拟态” 为主 ,不是它们想偷懒,而是没必要做到高精度。自然选择不会奖励“成本高于收益”的努力,无脊椎捕食者主导的环境中,高精度拟态的额外投入无法带来更多生存收益,因此不会被保留。

自然界中没有千篇一律的拟态,结合到自然环境的实际场景,在蝇的生存环境里,很少只有单一捕食者,多捕食者共存才是常态:在无脊椎捕食者主导的草丛、叶片表面,低精度拟态者占比更高;而在鸟类频繁活动的树冠层,拟态者则更倾向于精益求精。

拟态者的精度不是自选的,而是捕食者通过“吃与被吃”的淘汰过程筛选出来的:拟态精度低于捕食者“回避决策阈值”(如低于大山雀的 75%、蟹蛛的 40%)的个体容易被吃掉,符合阈值的个体能活下来并将对应的拟态基因传给后代。

一组3D打印仿生昆虫模型,包括一只苍蝇(左)、一只黄蜂(右)和三只通过3D变形技术产生不同程度模仿的中间体

图片来源:Christopher Taylor

“性价比”的智慧

研究还发现,当蝇的拟态相似度从 50% 提升到 75% 时,大山雀的攻击率从 65% 降至 25%,降幅达 40%,生存收益显著;若继续演化到 90%,大山雀的攻击率未再显著下降 —— 对捕食者而言,75% 与 90% 的相似度已 “足够像蜂”,无需进一步分辨;对拟态者而言,从 75% 演化到 90% 需要消耗更多能量,但生存收益为0,这种 “高成本无收益” 的演化会被自然选择筛选掉。

在多捕食者共存体系中,拟态者只需满足对应捕食者最敏感的核心判别标准,即可在成本-收益权衡下维持“够用”而非“最大化”的防御水平。

捕食者的 “回避决策阈值”,就是拟态者的 “拟态底线”。拟态者的 “完美度” 既不会低于 “捕食者回避决策阈值对应的底线”,也不会高于 “捕食者收益饱和点对应的上限”,最终停留在 “不完美但足够存活” 的状态。

拟态者的 “完美度” 不是由自身决定的,而是由捕食者的 “需求” 和 “能力” 反向塑造的 —— 只要能满足捕食者的 “核心判断标准”,即使其他特征有漏洞,也能在自然界中存活。

自然界的生存法则并非追求完美,而是把握平衡。在漫长的演化历程中,昆虫的拟态策略展现了平衡的智慧:只演化到“够用”的程度,既确保了生存,又避免了资源浪费。所以,不是所有蝇都要做“影帝”,在不同的环境里,针对不同的捕食者,有的只要“表演”够用就好。

本文封面图片来自版权图库,转载使用可能引发版权纠纷

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱