中国名画里的天工开物》:藏在瓷器里的千年故事

板厂小学 郭贝洱

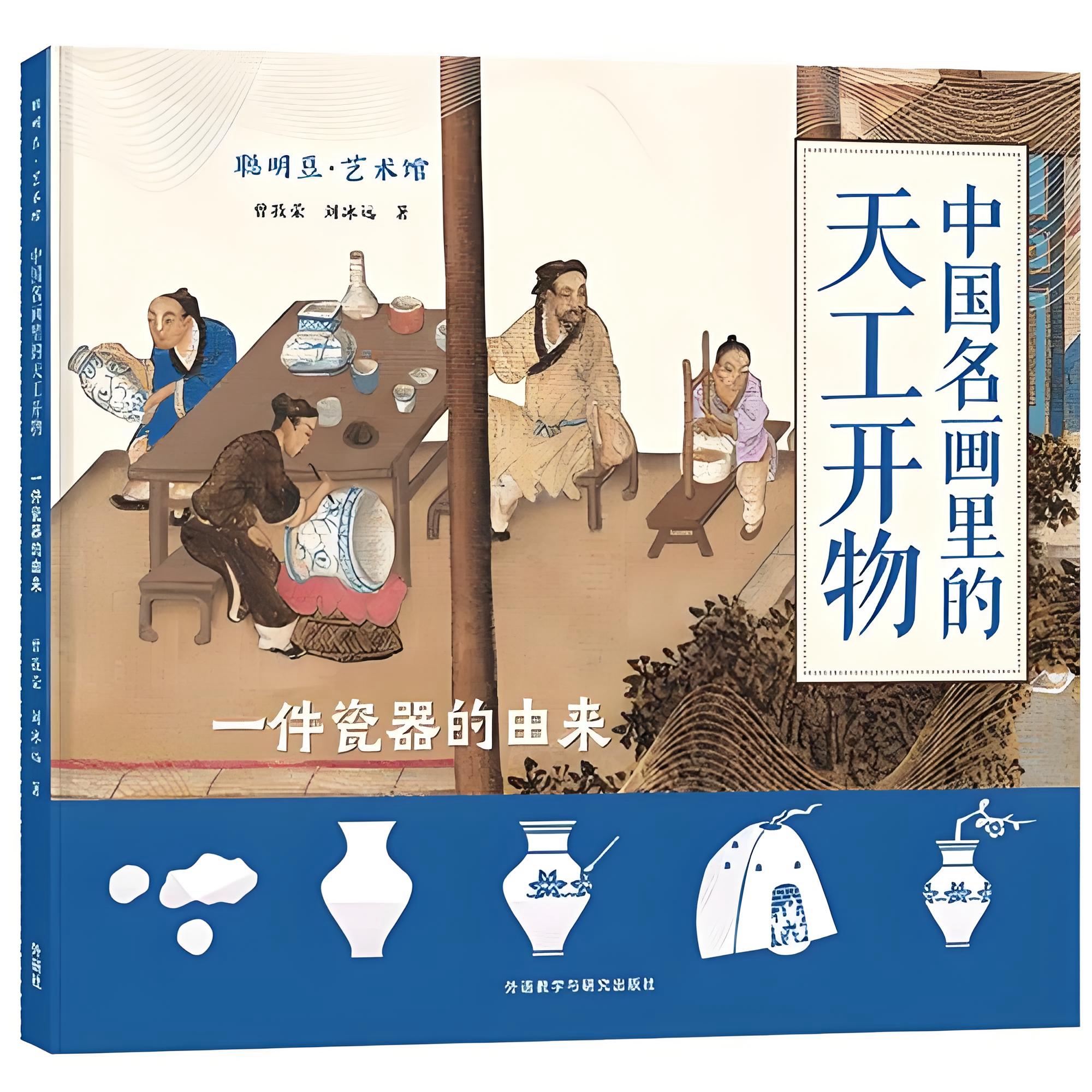

“洁白的瓷器是用石头做的吗?古代没有各种先进的机器,怎么能做出那么光滑的瓷碗呢?那些精美的瓷器是怎么漂洋过海运送到其他国家去的呢?”这些奇怪的问题总在我的小脑袋里转圈圈,直到爸爸给我带回来《中国名画里的天工开物 -- 一件瓷器的由来》,我才有机会钻进书里,解开藏在时光里的秘密。

翻开书,像拿到一把神奇钥匙,瞬间打开了古代制瓷工艺的大门。和其他科普书不同,这本书里没有干巴巴的文字,全是色彩鲜亮的古风画作,特别吸引人。以前我总觉得,做瓷器就像姥姥揉面蒸馒头一样简单。可看完书才知道,一件精美瓷器的诞生,远比我想象的复杂艰难,每一道工序都凝聚着古人的心血与智慧。

书里的《瓷器制运图》最让我着迷。画面中,穿短褂的工匠们忙得热火朝天:有的蹲在地上揉灰褐色的泥巴,汗水顺着脸颊滴进泥堆;有的坐在转轮前,脚踩踏板带动轮子转动,双手轻捏,平平的泥巴就变成了碗、花瓶的模样;还有的握着细如绣花针的小刷子,小心翼翼地给半成品上色,生怕手抖毁掉辛苦做的坯子。爸爸说,这些画都是古代画家的真实记录,就像给当时的制瓷场景拍了组珍贵的“老照片”。

书里不仅介绍了精致瓷器的做法,还提到了特别古老的“原始瓷”。那是一张考古照片 —— 在“二里头” 遗址发现的“原始瓷”碎片。爸爸告诉我,“二里头” 是远古先民生活的地方,考古工作者在那里发掘出了许多文物,这片碎片就是其中之一。它灰扑扑、小小的,边缘还不整齐,和现在光滑的瓷器截然不同,但书里说,这可是几千年前的“瓷器祖先”。看着照片,我仿佛穿越到了远古,想象着先民们第一次用泥土做出能装东西的原始瓷时,一定充满了骄傲。我也真切感受到,中国瓷器的历史像一条奔流不息的长河,从远古一直流淌到现在。

除了制瓷步骤,书里还有很多有趣的小知识。我知道了古代工匠发明的“割泥线”,像弓一样,可不是用来射箭的,而是作为刀具切割泥块使用;还知道明朝时,中国瓷器通过海上丝绸之路卖到欧洲,外国人把它当成宝贝,还给它起了“中国白” 这个好听的名字。看着书中的《海上贸易图》,我仿佛能看到满载瓷器的商船,乘风破浪驶向远方的模样。

读完这本书,盘旋在我脑海里的疑问,都有了温暖的答案。原来一块普通的泥巴,能在古人手中变成穿越千年的宝贝;原来中国文化,就藏在瓷器的纹路里、考古的碎片里,像星星一样闪耀。从古代海上丝绸之路的商船载瓷远航到如今的“一带一路”,都让世界见证了东方文化的深厚底蕴,瓷器始终承载着中国几千年的智慧,像闪闪发光的宝贝,在当下依旧耀眼。

我暗暗下定决心,要像古代工匠一样认真,钻研传统文化和科学知识。也许有一天,我能通过现代科技,让更多人了解中国瓷器的故事,让这份古老的智慧在新时代继续发光发热。我相信,只要怀着敬畏与热忱去探寻,那些藏在古画笔墨间、隐于历史尘埃中的奥秘,终将在我们眼前缓缓展开,绽放更璀璨的光芒。

指导教师:郭文兰

来源: 崇文青少年科技馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

崇文青少年科技馆

崇文青少年科技馆