引子:庄稼地里的“地质谜题”

在山东省寿光县城西南8公里的一片平坦庄稼地里,一个不起眼的"石块"静静躺在孙家集与马家庄之间。这就是被称为中国最矮山的静山。它东西最长仅1.24米,南北最宽0.7米,最高处距地面不过0.6米,占地面积仅0.91平方米。从外观上看,它似乎只是一块普通的石头,但就是这样一个小小的地表凸起物,却引发了一个有趣的地质学问题:它究竟是“山”,还是仅仅是块石?

一、山是石之巨,石是山之微

山与石,本质同源,都是地球岩石圈的基本组成部分。它们是同一地质本质在不同尺度下的展现,共同参与着地球的宏大叙事。从地质学的角度看,山是石之聚合,是地壳运动的产物;石是山之碎片,是风化侵蚀的结果。二者共同演绎着波澜壮阔的“岩石循环”:从岩浆中诞生,在造山运动中崛起,在外力作用下消解,又在新一轮的沉积和变质中重生。

二、静山:被埋没的山体

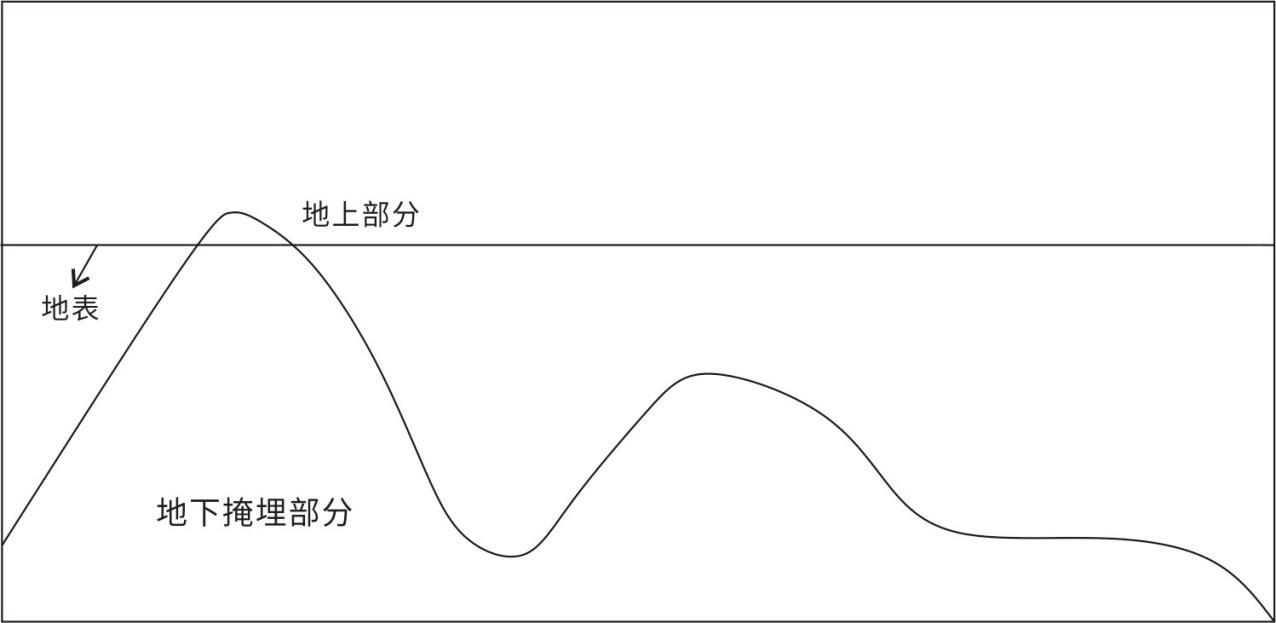

静山露出地面的部分虽小,但地质学家经勘察发现,这只是其极小的一部分,它在地表以下的山体根基非常庞大。历史上,曾有人试图挖掘静山,如1958年挖了一个10米深的大坑,仍未探究到其底部,这表明静山可能是一座被埋在地下的“山”。

静山(图片来源于网络)

静山(图片来源于网络)

静山的“矮”并非天生,而是长期地质运动与外力堆积共同作用的结果。第四纪以来,寿光所在的区域经历了长期的地壳沉降,为泥沙沉积提供了条件。同时,黄河等河流携带大量泥沙在此堆积,这些泥沙属于第四系沉积物。长期的沉积作用使得地表不断被抬高,静山逐渐被掩埋,最终只有顶部一小部分露出地面。静山所在的寿光市,地处环渤海湾沉积盆地的南部边缘。自白垩纪晚期(约1亿年前)开始,该区域受板块运动影响持续缓慢沉降,原本可能是一座小型山丘的静山,随着地壳下沉,逐渐被下方的岩层“拉低”,山体主体随之深埋地下。

静山剖面示意图

三、如何判断是“山”还是石?

从地理学上看,山需要同时满足高度要求和地质形态要求。山是陆地表面一种显著隆起的地貌形态,通常比周围的地形更高、更陡峭。一般认为,海拔高度在500米以上、相对高差大于200米的地貌才能称为山。比这个标准小的,通常称为丘陵。山的主体由坚硬岩石(如花岗岩、石灰岩、玄武岩)构成,能抵抗长期风化侵蚀(若为松散沉积物堆积,易被侵蚀成平原或丘陵,无法形成稳定山体)。同时山还需要具有陡峭的坡面(坡度通常≥25°)、明显的山顶或山脊线(山顶可为尖顶、平顶或圆顶,但需与坡面有清晰分界),且地形破碎度高(多沟谷、峡谷)。

显然静山不符合狭义上对山的定义,但其本质区别在于地质成因、规模属性和地理定义,而非单纯看外观大小。判断一个地表凸起物是“山”还是石的核心在于区分是否具备“山体的地质结构”是判断的核心标准。山的本质是地壳运动形成的、有完整地下延伸的地质体,而石通常是孤立的、无大规模地下根基的块状物质,这是最根本的区别。

山的特征就是无论地表露出部分多小(如静山),其地下一定有连续、庞大的“基岩根基”,且根基与周边地层存在明确的地质关联(如属于某一地层抬升或侵蚀后的残余体)。例如静山,地表仅0.6米高,但挖掘10米仍未触及底部,证明其地下是连续的山体结构,而非孤立石块。

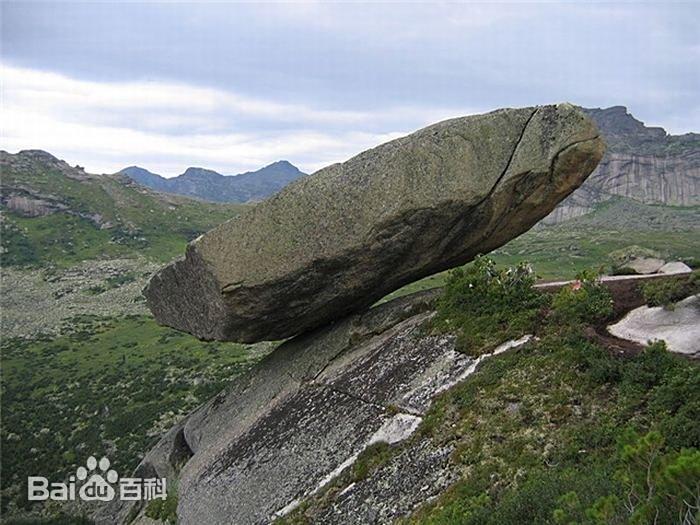

而石的特征则是地下延伸极有限,多为孤立的块状、球状或不规则体,与周边地层无“整体性关联”。比如河边的巨石、山顶的孤石,其地下部分可能仅比地表部分大几倍,且多是冰川搬运、水流冲刷或山体崩落形成的“孤立物质”,无完整山体根基。

因此判断是“山”还是石可以用到逻辑三步法:

1. 查根基:通过地质勘察(或已有资料)确认是否有连续、深厚的地下基岩------有则可能是山,无则是石;

2. 看属性:是否属于独立地形单元(有地理范围、正式名称)------是则为山,否则为石;

3. 析成因:是否与长期地质构造(抬升、侵蚀)相关------是则为山,若仅为局部搬运、崩落形成,则为石。

石(图片来源于网络)

四、山与石的辩证意义

简而言之,山是有根基、成单元、经构造的地形体,而石是无根基、无单元、靠搬运的物质块。山与石之争,实质上是地质尺度与演化阶段的认知差异。静山的存在,恰恰体现了这种辩证关系:它具备山的根基与成因,却呈现石的外貌与尺度。

静山的存在反映出了地壳沉降与沉积环境的直观证据。静山位于山东寿光,地处华北平原北部,该区域在地质历史上长期处于沉降---沉积环境。静山的地表露头+地下主体结构,本质是其主体山体形成于较早的地质时期(推测为新生代之前的古老岩体),后因区域地壳持续沉降,被第四纪以来的松散沉积层(如泥沙、黏土)逐步掩埋,仅极小部分因局部侵蚀(如流水冲刷、风力搬运)未被覆盖,形成如今的微型露头形态。

这种形态直接证明了寿光及周边区域先有山体、后被掩埋的地质过程,为研究华北平原的沉降速率、沉积层厚度、古地理环境变迁提供了罕见的地表标志物。

结语

静山虽小,却承载着宏大的地质历史。它告诉我们,在地球漫长的演化过程中,山与石只是同一本质在不同时期、不同条件下的表现形态。今天的山,可能是明天的石;今天的石,也可能曾是古代的山。这种动态的地质视角,让我们能够超越表象,深入理解地球演化的奥秘。

来源: 原创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助