一、短波红外基础:看不见的光

什么是短波红外?

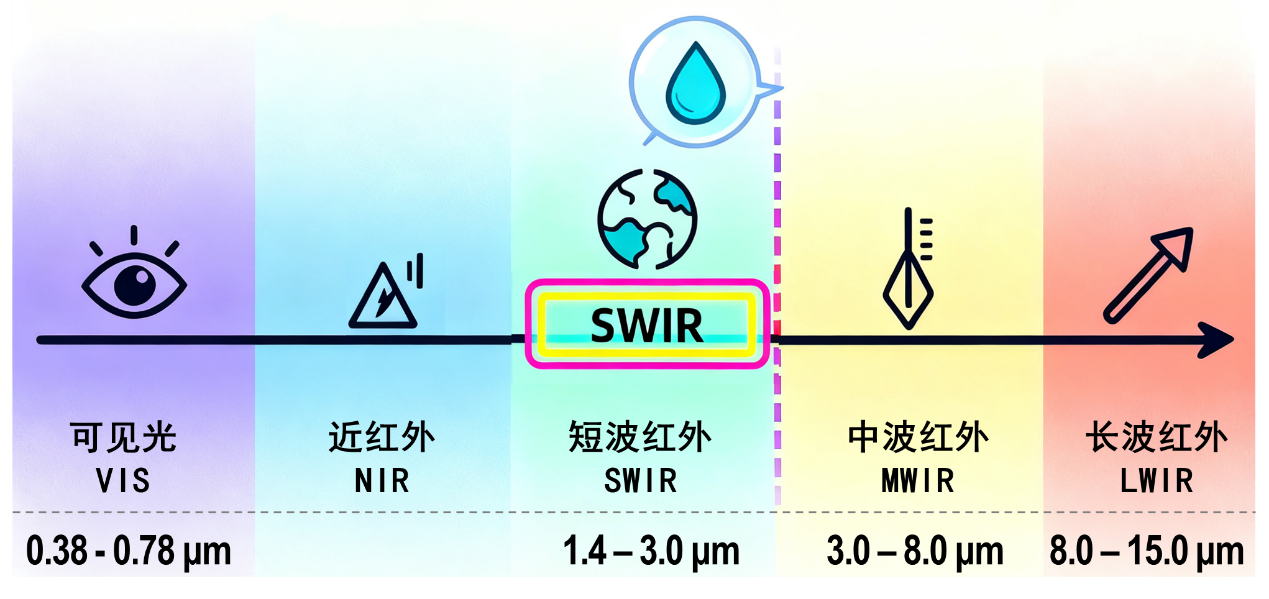

短波红外(SWIR,Short-Wave Infrared)是一段“看不见的光”,波长1.4–3微米,躲在彩虹之后、红光之外。它如同光谱中的“隐身侠”,虽肉眼不可见,却蕴含着揭示世界的独特能力。

短波红外与其他光谱的“个性差异”。

不同波段的光,如同性格迥异的观察者,佩戴着专属“眼镜”,各自领略着世界的独特风景:

可见光:这是我们最熟悉的光谱,它赋予世界五彩斑斓的色彩,是我们日常视觉的基石。

近红外:常活跃于生物检测与农业监测领域,如同一位敏锐的生物侦探,能洞察生物体内的微妙变化。

短波红外(SWIR):兼具“化学眼”与“夜视眼”的双重功能。它能在黑暗中依靠星光勾勒物体轮廓,穿透烟雾洞察真相,还能精准分辨物质的化学成分。

中波红外(MWIR):擅长捕捉高温目标的“热情”,如燃烧的火焰,在高温监测领域发挥着关键作用。

长波红外(LWIR):能清晰呈现人体等常温物体的“热像图”,如同一位热成像大师,揭示物体表面的温度分布。

可以把短波红外理解为一种“化学眼”和“夜视眼”的结合:既能看透障碍,又能识别材料成分。

二、核心原理:穿透迷雾与黑暗的“魔法”

短波红外的工作机制与热成像截然不同。它并非捕捉物体自身的热辐射,而是巧妙地利用反射光来成像。就像猫在夜晚凭借微弱的光源洞察周围环境一样,短波红外也能在星光、月光的微弱照明下,清晰地展现物体的细节。

(一)反射成像:细节的极致呈现

短波红外相机捕捉到的图像细节丰富、对比度高,几乎与人眼在可见光下看到的景象相媲美。即使在可见光下模糊不清的纹理或文字,在短波红外相机的“火眼金睛”下也能一览无余。

(二)穿透能力:突破障碍的“透视眼”

短波红外具有强大的穿透能力,能够轻松透过薄雾、烟尘、塑料甚至玻璃等障碍物,让我们在“雾里看花”时也能保持清晰的视野。

(三)微光夜视:黑暗中的“光明使者”

大气中存在着一种微弱的“夜天光”,短波红外能够敏锐地捕捉到这种微弱光线,成为黑暗环境中的优秀夜视工具。

(四)光谱指纹:物质的“身份密码”

不同物质在短波红外波段具有独特的吸收特征,就像每个人都有独一无二的指纹一样。例如,水分在1450nm附近有强烈的吸收峰,这一特性如同物质的“身份密码”,帮助我们准确识别其成分。

三、应用领域:短波红外的多重“视角”

短波红外探测器凭借其独特的性能,已经广泛应用于军事、农业、工业、医疗等多个领域,为人类社会的发展贡献着重要力量。

(一)军事与安防:黑夜中的“隐形守护者”

在军事领域,短波红外探测器是夜视装备、无人机侦察和伪装识别的得力助手。它能在黑夜中穿透伪装,如同隐形的眼睛,为军事行动提供关键情报支持。在安防领域,它可用于监控重要区域,及时发现潜在威胁。

(二)工业检测:生产过程的“质量卫士”

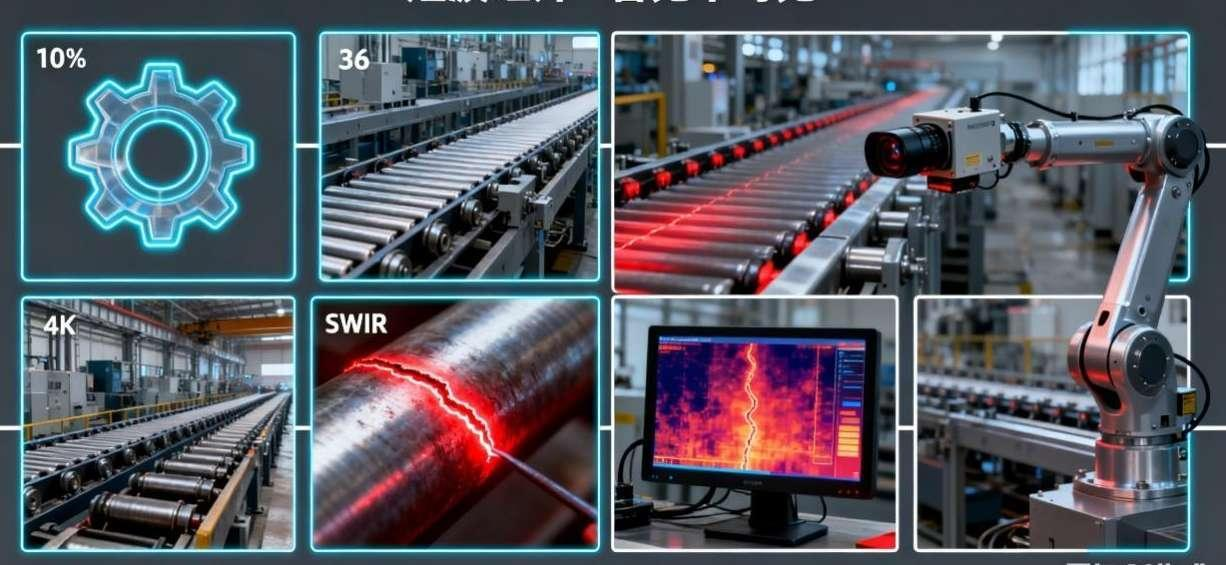

在工业生产中,短波红外探测器发挥着至关重要的作用。它可以监控高温生产过程,确保设备安全运行;能够发现玻璃瓶的微小缺陷,提高产品质量;还能检测半导体晶圆内部的问题,为芯片制造提供可靠保障。此外,在流水线上,它还能自动识别塑料和水果的质量,实现智能化生产。

(三)农业与遥感:农田里的“智慧助手”

在农业领域,短波红外探测器可以帮助农民评估农作物的含水量,指导科学施肥,提高农业生产效率。在遥感领域,它能够探测矿物的组成,为地质勘探提供重要数据支持。

(四)医疗与科研:健康与探索的“先锋力量”

在医疗领域,短波红外探测器可辅助外科手术,为医生提供更清晰的视野,提高手术的精准度。在科研领域,它甚至可用于深空探测,分析火星、月球等天体的物质成分,帮助人类探索宇宙的奥秘。

(五)无人驾驶与智能交通:安全出行的“智能伙伴”

短波红外探测器能够在复杂环境下提供高分辨率图像,这点,对于自动驾驶车辆至关重要。它可以在夜间不依赖强光照的情况下,清晰捕捉道路细节;能够有效透过雾霾和雨雪,保障安全驾驶;还能清晰区分路面是否有积水、冰雪或是干燥路面,避免危险发生。未来,短波红外相机有望与激光雷达、毫米波雷达一起,成为自动驾驶“多传感器融合”的重要组成部分。

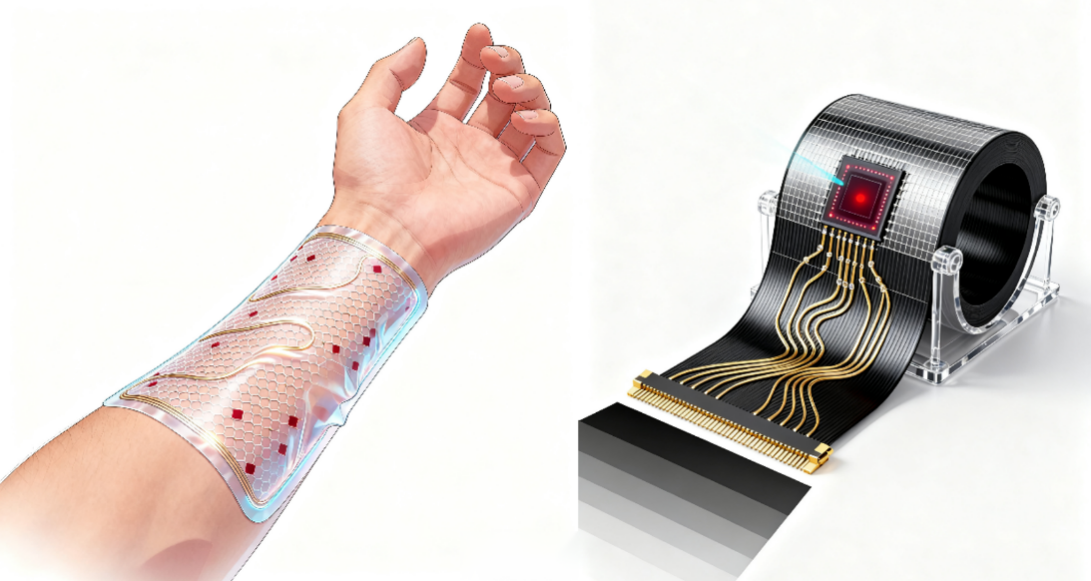

四、柔性短波红外探测器:未来的可穿戴科技

传统的短波红外探测器多为刚性结构,如同一块硬邦邦的板子,使用场景受到一定限制。而“柔性短波红外探测器”则像一张会弯曲的“电子皮肤”,能够贴合在各种曲面上工作,是柔软、高性能与低能耗的完美结合,为可穿戴设备的发展带来了新的机遇。

柔软可弯:采用特殊材料(如Te-Se合金、超窄带隙聚合物)制成,能够在反复弯曲中保持稳定的性能,适应各种复杂的使用场景。

高性能:具备快速响应光信号的能力,能够检测极微弱的光,如同高灵敏度的耳朵捕捉到轻声细语,为精准探测提供保障。

低能耗、可集成:未来可以与柔性电路、电源等组件集成,打造轻便、舒适的可穿戴设备,满足人们对便携式科技产品的需求。

五、发展与挑战:走向大众化的“红外之眼”

短波红外探测器虽强,却长期“高冷”:传统铟镓砷芯片一块上万元,让家用场景望而却步。一些新材料把成本拉到低档,却带来高暗电流、低信号的新麻烦,犹如大风里听耳语。

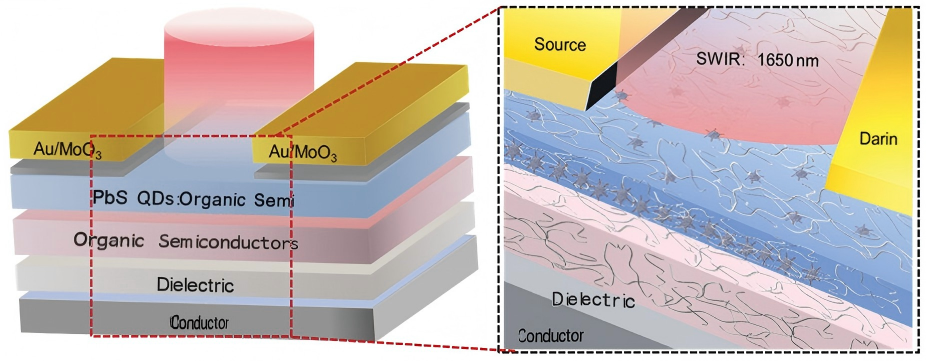

河南省柔性电子产业技术研究院黄维院士团队用“量子点+有机聚合物”这对新组合破局——该技术采用创新的"三明治"结构:上层PbS量子点高效吸收红外光,下层自组装聚合物通道实现快速电荷传输,中间形成高效异质结。通过自组装工艺,材料在液面上自发有序排列,大幅提升载流子迁移率和降低噪声。

这项技术既显著降低了暗电流,又提升信号增益,突破破了国外垄断,为低成本、高性能短波红外成像在安防、医疗和消费电子领域的应用开辟了新道路,真正让红外"超能力"有望走进日常生活。

六、总结与展望:开启更多“看不见的窗口”

短波红外探测器就像一双能“看穿黑暗与伪装”的神奇眼睛,而柔性化的发展更让它具备了“随形而变”的强大适应性。未来,它们有望出现在士兵的头盔里,为军事行动提供更可靠的保障;出现在医生的手术台上,助力更精准的医疗操作;出现在农民的田间,推动农业生产的智能化发展;甚至出现在航天器上,帮助人类探索更遥远的宇宙。

短波红外探测器将为人类打开更多“看不见的窗口”,让我们领略到一个更加精彩、神秘的世界。

来源: 河南省柔性电子产业技术研究院

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

河南省柔性电子产业技术研究院

河南省柔性电子产业技术研究院