陨石根据其铁镍成分的含量通常可分为三大类:石陨石(铁镍金属含量小于等于30%)、石铁陨石(铁镍金属含量在30%-65%之间)和铁陨石(铁镍金属含量大于等于95%)。石陨石还可以再细分为球粒陨石和无球粒陨石,目前发现的绝大多数陨石都是球粒陨石,约占总数的90%。而在石铁陨石中有很多种形态,其中有一种橄榄陨铁,它的形态好像一块铁海绵,空洞为圆形或多角形的玻璃状矿物,它是被黄绿色的橄榄石颗粒所填充,其中橄榄石的含量达到5%,它现在也被称为陨石界的“宝石”。

图片:新疆地矿博物馆展出的陨石类型

图片:橄榄陨铁切片,其中黄绿色玻璃状颗粒为橄榄石

经检测这块铁陨石的化学成分中含铁88.67%,镍9.27%,还有微量的钴、铬、磷、硅、硫、铜等,属于铁陨石。

它长242厘米,宽185厘米,高137厘米,体积约3.5立方米,比重为7.75,重约30吨。是目前世界上第三大铁陨石,仅次于非洲纳米比亚的荷巴陨石(重约60吨)和在格陵兰发现的约角铁陨石(重33.2吨)。

在新疆这颗铁陨石中,科学家发现了在地球自然环境下所没有的6种宇宙矿物元素:锥纹石、镍纹石、变镍纹石、合纹石、陨硫铁矿和磷铁镍矿。

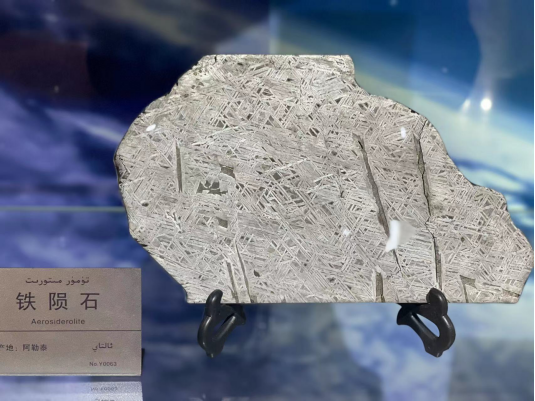

其中在大多数铁陨石中发现一种特殊的构造,当把它们的表面磨光后,用某种酸(如硝酸)把光面腐蚀一会,铁陨石就会露出它的庐山真面目—表面上出现一种花纹,它们由交叉条带组成,呈网状,纹路清晰明朗富有几何艺术的美感,这种花纹叫维斯台登构造(如下图)。

图片:铁陨石特有的维斯台登纹

那么这些花纹是怎么形成的呢?在维斯台登纹形成的过程中,温度也起到了至关重要的作用,初始的撞击或爆炸产生的高温是铁纹石和镍纹石形成的温度条件,当铁陨石在宇宙空间漂泊时,内部以每百万年下降1-10摄氏度的速率冷却,让铁纹石在镍纹石的晶格间扩散生长,这个过程将持续长达千万年甚至上亿年。这种特殊的花纹在地球上的自然铁中是没有的,也正因为维斯台登纹独家所有,不可复制,成为了铁陨石特别的纹章。

当你仔细观察这块铁陨石,会发现它表面有一层棕黑色的薄壳,在显微镜下观察,薄壳上还有气孔和熔融状的凝固物。这是因为陨石在陨落地面以前要穿越稠密的大气层,在陨石快速降落的过程中与大气发生摩擦产生高温,使其表面发生熔融而形成一层薄薄的融壳。

进一步仔细观察,我们发现陨石的一面光滑如镜,另一面则坑坑洼洼。这是因为陨石在降落时,处于炽热的熔融状态,迎风面直接与空气摩擦,呈现出表面光滑的现象;背风面的熔融体仍处在“避风港”里,冷却时则保持着熔融时的凸凹不平状。而这些都成为了鉴定陨石的重要标志。

新疆铁陨石最早发现于1898年,1917年载入文献,何时坠落,已无从考究。

过去一些学者认为这是一块天赐白金,他们用大锤敲、钢锯锯,“银骆驼”毫发无损,人们对它垂涎三尺,却又无可奈何。当年统治新疆的军阀盛世才,对这块珍宝更是爱之欲得,为了想要运走这块宝贝,他派了几十个民工,又是用焦煤烧,又用炸药炸,可是“银骆驼”毫发无损,反而越陷越深。

新疆铁陨石被切割时留下的痕迹

有一个外国探险家在新疆一带考察时看见了“银骆驼”,他摩拳擦掌,舍命也要把“银骆驼”的“肉”割一块带走。他搬来电焊机、发电机,硬是用电焊氧割的办法,从“银骆驼”的“驼峰”上切割了200多千克“肉”带了回去。从此“银骆驼”身上留下了永远抹不平的伤痕。

时代变迁, 1965年的6月,为了庆祝新疆维吾尔自治区成立十周年,人民政府决定把铁陨石运回乌鲁木齐。

在那个没有巨型吊装设备的年代,为了运送这个庞然大物,由当时的“十月拖拉机厂”专门为此制造了一台50吨的平板装载车。在地质部门和四十多名解放军战士的协助下,他们不顾炎热酷暑,日夜兼程,横穿将军大戈壁,逢山开路,遇水架桥,终于在1965年7月16日到达自治区展览馆门前。

当时新华社向全世界发送了这一喜讯,中央人民广播电台向全国人民广播了这一消息。就在这一天,人们扶老携幼

来到展览馆前,想亲眼看一看,亲手摸一摸这颗天上的星星。我国著名的地学家王恒升先生站在陨石上向前来参观的人们讲解着这颗陨星的发现史和对它的研究意义。

这颗铁陨石在乌鲁木齐几经搬迁,2004年6月4日经自治区人民政府批准,最终将这块铁陨石移至新疆地质矿产博物馆门前。现在已成为新疆大地上真正的“明星”!

图片:坐落在新疆地矿博物馆的新疆铁陨石

新疆铁陨石给我们带来了不少宇宙信息,对帮助科学家了解地球外层空间,研究地球的起源、地球年龄的推断、地球的演化、地球内部的物质成分、地球在自然条件下形成的矿物、岩石等都具有十分重要的意义。

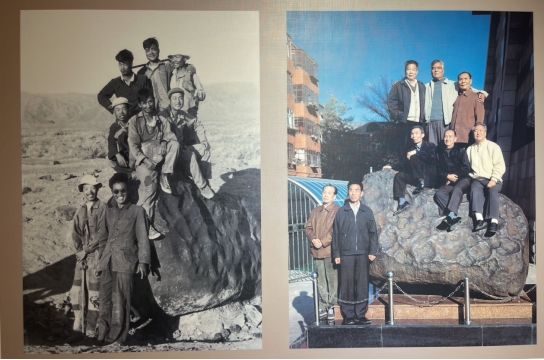

陨石合影背后的故事

图片:八名地质队员与陨石合影 原片拍摄作者:郝沛

1963年8月,新疆地矿局8名年轻的地质队员在青河县银牛沟进行区域地质调查工作时,曾与这位“天外来客”合影留念。

时光飞逝,岁月如梭。当年的这颗大陨石早已运到乌鲁木齐,现陈列在新疆地质矿产博物馆。41年后的2004年10月10日,当年与陨石合影的8名同志,已年近古稀,他们从各地赶来,又一次站在大陨石上回忆起当年的情景。

目睹这两张普通的合影,人们都会感知他们把青春和热血无悔地留在了挺拔巍峨的昆仑、逶迤跌宕的天山、翰海无垠的沙漠!在他们身上展现着地质工作者“献身地质事业无尚光荣”的精神。

来源: 新疆地质矿产博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

新疆地质矿产博物馆

新疆地质矿产博物馆