近日,中国科学院国家天文台LAMOST运行和发展中心主任罗阿理在 2025 科普中国说带来演讲《光谱巡天突破:LAMOST如何破解银河系密码》,一起了解这个支撑国家天文研究的“国之重器”。

以下是罗阿理的演讲节选:

LAMOST ,即郭守敬望远镜,是我国自主创新设计的大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜,是支撑国家天文研究的重大科技基础设施。什么是“光谱天文望远镜”,“光谱巡天”又是如何帮助我们揭开银河系奥秘的?让我们先从光谱说起。

一、认识光谱:探索天体的 “钥匙”

说到光谱,大家可能都见过雨后的彩虹,当阳光射入水滴,会发生类似 “穿过三棱镜” 的色散现象,这种被分解后形成的彩色光带,即为光谱。

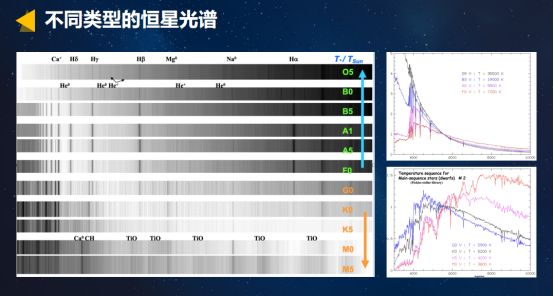

恒星的光也是一样。不同的恒星发光颜色不同,反映出其光谱中不同波长光的强度存在差异,比如蓝白色恒星温度较高,红褐色恒星温度偏低。每条光谱上还有很多暗线,它们其实就是恒星大气中的原子和分子吸收特定波长的光留下的“指纹”,这种暗线叫做“吸收线”,藏着恒星温度、压力、化学成分、年龄等重要信息。

即便表面温度和压力相似的两颗恒星,吸收线深度也可能不同,这通常与 “金属丰度”(天文学家对恒星金属含量的称谓)相关。通过分析吸收线的细微差异,可推测恒星的元素组成,甚至判断这些元素是否源自超新星爆发、中子星并合等宇宙事件。

元素周期表中的元素均来自宇宙各类物理过程,分析光谱中的元素,不仅能确定恒星的年龄与质量,还能推断其演化阶段,所以说,光谱对于理解物质世界、认识恒星及探索银河系意义都非常重大。

二、LAMOST:光谱巡天的国之重器

(一)LAMOST 的诞生背景与命名

了解了光谱是什么、有多么重要,你是不是也认为应该尽可能多地拍摄光谱?但其实这个并不容易。

首先,这些星光通常都很暗,我们需要大口径的望远镜来收集足够的光。其次,如果一次只能拍一颗星,那效率就太低了——别忘了,银河系里有千亿个恒星!我们得能一次性地观测很多目标,才能用来解构银河系。这种观测模式,就是所谓的“光谱巡天”。

20 世纪 90 年代,中国科学家王绶琯、苏定强院士提出了一个大胆的设想:用 4000 根光纤同时捕捉星光,建造可自动定位上千颗星的望远镜。该望远镜被命名为 LAMOST(大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜),又称郭守敬望远镜,以纪念元代天文学家郭守敬,位于国家天文台兴隆观测基地(距北京约 150 公里)。

(二)LAMOST 的结构与工作原理

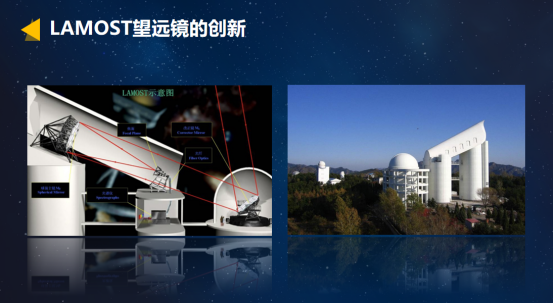

LAMOST 由三座建筑构成:

左侧 4 层建筑顶层装有反射镜面 MA,由 24 块 1 米大小的六边形镜片拼接而成,可转动、俯仰,观测中每块镜片能实时调整表面形状;

右侧 11 层建筑最高处装有主镜 MB,由 37 块 1 米的凹面镜拼接而成;

中间 8 层建筑为焦面楼,顶层焦面板上排布 4000 个光纤定位单元。

其工作原理为:MA把星光反射到MB,从MB再聚焦到焦面板上,光纤再把光导到光谱仪,最终由CCD相机记录这些光谱。整个过程都是自动控制的,所以一次观测可以得到4000个星的光谱,每个晚上可以得到几万条的天体的光谱。

这个复杂的观测流程是事先规划好的。天文学家提出感兴趣的目标并汇总成巡天星表,软件再通过优化算法挑出每晚最适合观测的对象,充分利用这4000根光纤,尽可能多地获取光谱。计算机会实时控制各系统协同工作并判断光谱是否达标。

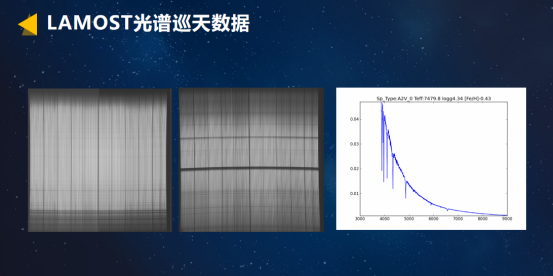

2012 年至今的 12 年间,LAMOST 巡天覆盖了北半球约 17000 平方度区域。LAMOST 的原始数据中,每一条竖白条纹即为一条光谱(单张图含 250 条光谱,来自两台 CCD 相机记录的不同波段),32 台相机同时记录 4000 条光谱的两个波段。所有处理后的数据都公开发布,供天文学家使用。到最新的第12期发布,我们已经有了2800万条光谱对科学家开放,成为科学研究最重要的数据基础。

这些数据推动了大样本天文学在恒星、星系、类星体等多个方面的研究,尤其是在银河系结构、恒星物理方面贡献比较突出,帮助我们研究银河系的整体结构、化学动力学演化以及重元素合成等等问题。同时,因为这个样本足够大,我们也有机会捕捉到那些非常罕见的特殊的一些天体。

三、LAMOST 解码银河系的四大突破

LAMOST的光谱数据正在改变着我们对银河系的认知。

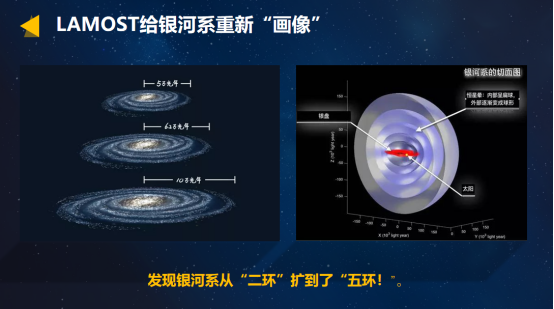

一是关于银河系的时空“画像”。过去科学家认为银河系 “半径” 为 5 万光年,但 LAMOST 数据显示,银河系的诸多子结构可延伸至距银心 10 万光年之外,类似 “北京城从二环扩至五环”。同时,科学家还发现了银河系的晕结构,内侧呈扁球形,向外逐渐变圆,这一清晰的观测结果推翻了 “恒星晕是扁球体” 的传统猜测,确立了银晕的早期新图像。

二是关于银河系的“成长历程”。传统假设认为银河系不同时期形成的恒星质量分布大致相同,但 LAMOST 光谱分析显示:宇宙早期形成的恒星,大质量恒星占比更高;近期形成的中小质量恒星中,小质量恒星分布更广。科学家们还通过分析恒星运动速度,推算出银河系总质量约等于 8 千亿个太阳。

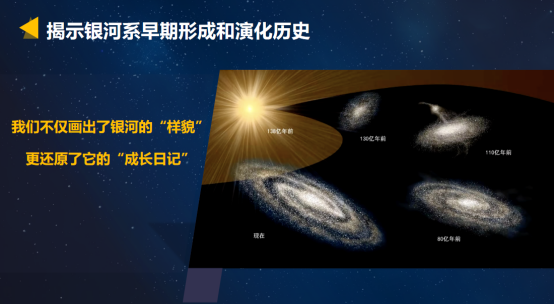

结合 LAMOST 与欧空局 Gaia 卫星数据,科研人员计算出了 25 万个有代表性的恒星的年龄,利用这些数据,清晰还原了银河系的成长史:138 亿年前宇宙大爆炸,130 亿年前厚盘开始形成,110 亿年前银晕出现,80 亿年前至今为薄盘形成与成熟阶段。什么是厚盘,什么是薄盘呢?由于银河系是一个盘状的星系,薄盘是银盘中非常扁平,密度非常高的区域,是恒星诞生的主要场所,就是我们太阳系所在的位置。而厚盘是包裹在银盘之外的一个更加弥散、更加古老的恒星区域,像是薄盘外一个蓬松的外罩。《自然》的撰稿人评价说,这个成果第一次如此清晰地描绘了银河系的形成历史。

理解了银河系的历史,我们再来看看它内部最神秘的天体之一——黑洞。黑洞是物质密度极高的天体,是重要的“宇宙实验室”。在地球实验室上面无法达到的极端条件,在这个“宇宙实验室”中都可以找到。

根据理论预言,银河系中应当有上千亿个黑洞,但至今我们只发现了20多个,为什么那么多黑洞没有被找到呢?主要是因为方法的限制。以前用X射线搜索,这种方法并不全面,漏掉了很多黑洞。有了LAMOST以后,通过光谱多普勒效应监测大批恒星移动,若恒星运动呈周期性摆动,就能推测它是围绕着一个不发光的致密天体比如黑洞、中子星在运动。

LAMOST 单次可观测 20 平方度内的 4000 个目标,据此,科研人员发起了 “黑洞猎手” 计划,专门来搜索这类天体。例如,我们对3000个恒星累计进行了40个小时的观测,就幸运地发现了这样一个黑洞,如果用普通望远镜来做这样的工作要花 40 年。这就是大科学装置带来的革命性的效率提升。目前该计划仍在持续发现新黑洞与中子星。

LAMOST还带领科研人员开展了一场激动人心的“宇宙考古”。第一代恒星是宇宙黑暗时代结束后的“第一缕曙光”,主导早期宇宙化学演化,但它们寿命极短、直接观测到的概率极低。天文学家通过寻找金属含量不足太阳百分之一的恒星(诞生于第一代恒星死亡后的气体云,化学成分保留第一代恒星演化特征,类似 “活化石”)研究第一代恒星。

通过LAMOST 光谱,科研人员找到了这样一批贫金属星候选体,并结合更大的望远镜后续观测,发现了一颗质量达太阳 260 倍的第一代超大质量恒星的化学印记,它是一个对不稳定超新星,质量高达太阳的260倍。这种研究方法就是我们说的“银河系考古学”。

LAMOST甚至还给我们绘制出了银河系的“尘埃地图”。星际尘埃是银河系中的重要组成部分,它会吸收和散射星光,改变天体的亮度、颜色,就像一层迷雾遮挡星光,这被称为消光效应。不同波长的光,消光程度不同,其变化规律就叫做消光曲线。科研人员结合 LAMOST 测得的数百万颗恒星参数与 Gaia 卫星数据,通过机器学习确定 1.3 亿颗恒星的消光曲线,构建首幅覆盖全天、深度达 16000 光年的银河系三维尘埃消光分布图,首次实现银河系尘埃分布与消光规律的三维测绘,助力天文学家清晰探索银河系。

宇宙奥秘无穷,LAMOST 这类国之重器是探索星空与宇宙的 “眼睛”,也许下次当你抬头仰望星空的时候,看到的不仅仅是璀璨的群星,还有一个正在被中国科学家一步步解码的更加壮丽的银河。

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说