近日,中山大学海洋科学学院刘岚教授在2025科普中国说·广东专场带来演讲《珊瑚礁的“重生”——解码珊瑚修复的科学与行动》。

以下是刘岚的演讲节选:

许多人以为珊瑚是植物,其实它是动物。珊瑚由成千上万微小的珊瑚虫组成,珊瑚虫死亡后,留下的骨骼不断沉积,便形成了庞大的珊瑚礁。珊瑚礁被称为海洋的生命引擎,虽然它只覆盖了全球海洋不到0.1%的面积,却支撑了25%的海洋生物物种。

珊瑚不仅是人类重要的食物和药物来源,还是沿海居民的天然屏障。健康的珊瑚礁能减缓海浪冲击,保护沿海地区免受台风和海啸侵袭。沿海还可以依赖珊瑚礁发展潜水等旅游项目,全球约有10亿人依靠珊瑚礁生存,其经济价值超过3750亿美元。

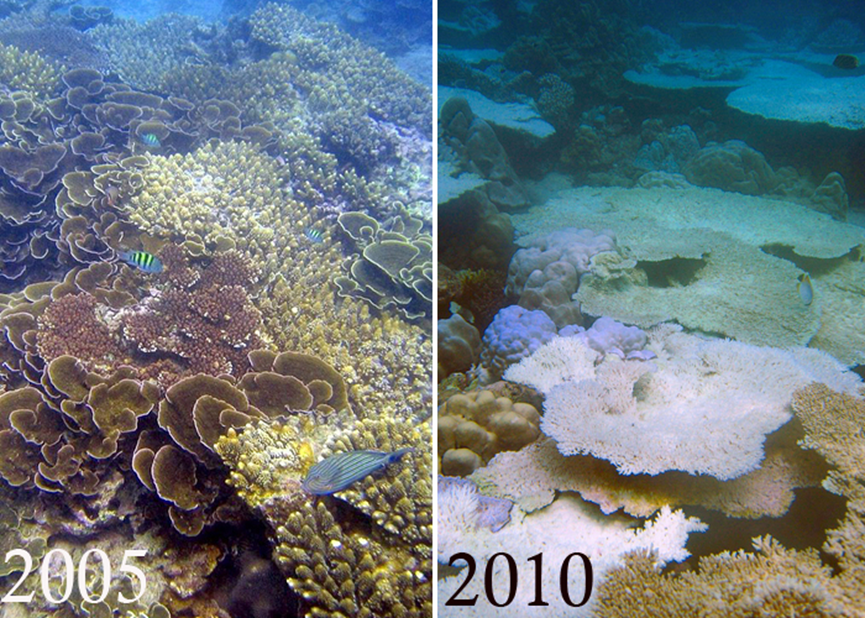

然而,珊瑚礁生态系统正面临着巨大的危机。过去50年间,全球一半的珊瑚礁已经消失。如果不采取行动,到2050年,90%的珊瑚礁可能会彻底消失。

(图片来源于刘岚PPT)

气候变化引发的海洋热浪、海水酸化,还有海洋污染和过度捕捞,都在蚕食珊瑚的生存空间。健康的珊瑚礁是生机勃勃的水下热带雨林,而白化后的珊瑚则变成一片水下荒漠。

我们能做什么呢?

我从2015年开始参与广东的珊瑚普查。那是一项由科研人员指导、志愿者参与的民间行动,潜入海底记录珊瑚的生长和受损情况。认识珊瑚,是修复的第一步。除了调查,我们还在积极开展人工辅助修复工作,包括原位保护、断枝移植和有性繁殖等方式。

原位保护,就是在珊瑚原本的生长地进行救护。去年台风“摩羯”重创广东海域,我们团队赶到受灾海区,把被掀翻的珊瑚一一扶正、固定,让它们重新扎根。我们还潜入海底清理废弃渔网和垃圾,因为这些障碍会遮挡阳光,阻断珊瑚的光合作用。

(固定珊瑚断枝。图片来源于刘岚PPT)

科学家们在实验室中将珊瑚从受精卵培育成幼苗,再移栽到海底苗圃,这就是珊瑚的有性繁殖。断肢移植则是利用珊瑚的无性繁殖能力,如同树苗扦插,直接将珊瑚幼苗直接固定在礁石上,进行钢钉种植、打孔种植,胶泥种植,仿佛在陆地上植树造林一样。

珊瑚白化的原因,一种是高温,另一种是病害。珊瑚是一个共生体,是珊瑚水螅体与虫黄藻、细菌共存的体系,细菌中的益生菌有益珊瑚健康。我们通过移植健康珊瑚的益生菌,能帮助受损珊瑚恢复健康,提升珊瑚的抗白化性质。

我们还通过耐热筛选,找出那些能在高温下也能生存的珊瑚,把热耐受珊瑚体内的微生物组像打针一样移植到热敏感珊瑚体内,从而提升整体耐热性。

改善珊瑚的生存环境同样重要。减少海洋污染、设立保护区、控制捕捞,都是让珊瑚自然恢复的关键。目前,广东已有多个国家级和省级珊瑚保护区,比如徐闻和珠海庙湾,这些区域的珊瑚生态正在逐步恢复。

(徐闻珊瑚礁国家级保护区。图片来源于刘岚PPT)

珊瑚的生长速度极慢,每年只增长一两厘米,而修复一平方米的珊瑚礁成本高达五百到两千元,随着海洋热浪越来越多,我们实际上是在和时间赛跑。科技进步正不断提高修复效率,国家和科研团队也在加大投入。

珊瑚的未来,不仅取决于科学家,更取决于每一个人。我们可以从生活的点滴小事开始:减少碳排放,降低海洋热浪。拒绝购买珊瑚制品,潜水时只留下气泡,不带走任何海洋生物。参加珊瑚普查或修复志愿活动,把珊瑚保护的知识分享给更多人。

策划制作

演讲人丨刘岚 中山大学海洋科学学院教授

责编丨杨雅萍 艾静

审校丨徐来、林林

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说