近日,华南理工大学船舶与海洋工程系主任樊天慧教授在2025科普中国说·广东专场带来演讲《驭风驭海 智创未来》。

以下是樊天慧的演讲节选:

我家在东北,那儿流行一句俗语,“没有人的钱是大风刮来的”。如今我的研究却恰恰证明:风,真的可以“刮来”财富。它带来的是绿色的清洁能源,海上风电。

“海上不倒翁”是如何练成的

海上风电的整个产业链分为四个环节:在海上发电、升压传输、电能上岸并网,最终进入千家万户。从风到电的转换,让浩瀚海洋成为能源的宝库。

(图片来源于樊天慧PPT)

在这条产业链中,最核心、最具挑战的部分,是如何让风电机组站稳脚跟。

固定式海上风电平台就像练成“金钟罩”的武者,任凭风浪冲击,仍屹立不动。漂浮式平台则更像练就太极的高手,借力打力,在海浪中灵活应对。风、海浪、洋流蕴含的能量都转化成了动能,结构本身的受力就变得很小。

随着风电场逐渐向深海推进,漂浮式结构成为必然选择。为了让机组具有足够且能调节的浮力,我们把浮体设计成中空并且内部有多个“房间”的结构,在房间底部加重物,尽量让主体更多地淹没在水中,飘而不沉,摇而不倒,就像海上的“不倒翁”。

用遗传算法改良海上风电的“安全带”

要让机组在风浪中能保持在原有的位置附近发电,不被吹跑了,就需要一个锚泊系统,也就是连接平台与海床的绳索。它们既是安全带,也是生命线。拉得太紧,结构易损,放得太松,电缆会被拉断,设计的难点就在于找到平衡点。

为了优化这一设计,我们引入了遗传算法。就像生物进化一样,我们把大绳子的设计参数编码成二进制的基因代码,让程序在“繁衍”“突变”“筛选”中不断寻找最优解。这让传统的人工试算变成自动化的智能优化过程。我们团队据此开发了首套面向漂浮式海上风电的锚泊系统智能设计软件,填补了全球技术空白。

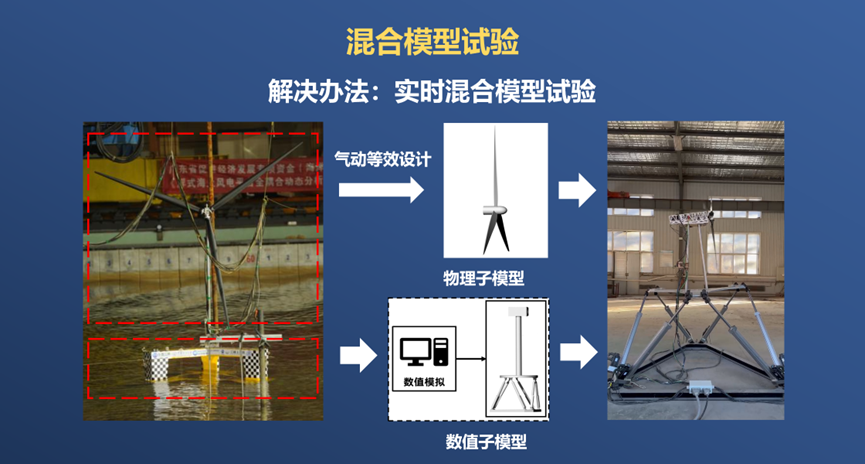

设计完成后,还要经得起实验验证。海洋工程投资巨大,风险高昂,每一次建造都必须万无一失。而漂浮式风电的模型试验是全球公认难题。风,也就是气动力,和波浪,也就是水动力,在缩小到模型时,他们的等效规则是矛盾的。

(图片来源于樊天慧PPT)

为此,我们团队将实验拆分为两部分:先在水动力实验中去训练我们的模型,再在气动实验中利用控制系统模拟真实风力带来的影响。我们成功为漂浮式风电的精准可靠模型试验提供了关键支撑。

我们的研究成果最终在阳江得到了实际应用。三峡集团在这里建成了中国首台漂浮式海上风电机组——“三峡引领号”。它是我国自主研发的标志性设备,也是全球首次实现漂浮风电在强台风区域运行,最高可抗17级台风。

“三峡引领号”每小时可发电5500度,每年为3万户家庭提供绿色清洁能源。这一成果标志着中国海上风电从近海迈向深远海的新阶段。

拓展无人智能装备的边界

我国海域蕴含着巨大的油气、矿产与可再生能源资源。要开发这些资源,首先要认知海洋。

过去,我们依赖昂贵的人工观测,如今,我们正迈向无人智能观测时代。无人机、无人艇、智能传感器正共同构建“海洋互联网”,实现广域、长时、高分辨率的实时监测。要让这些设备长期在复杂海况下运行,续航能力是关键。

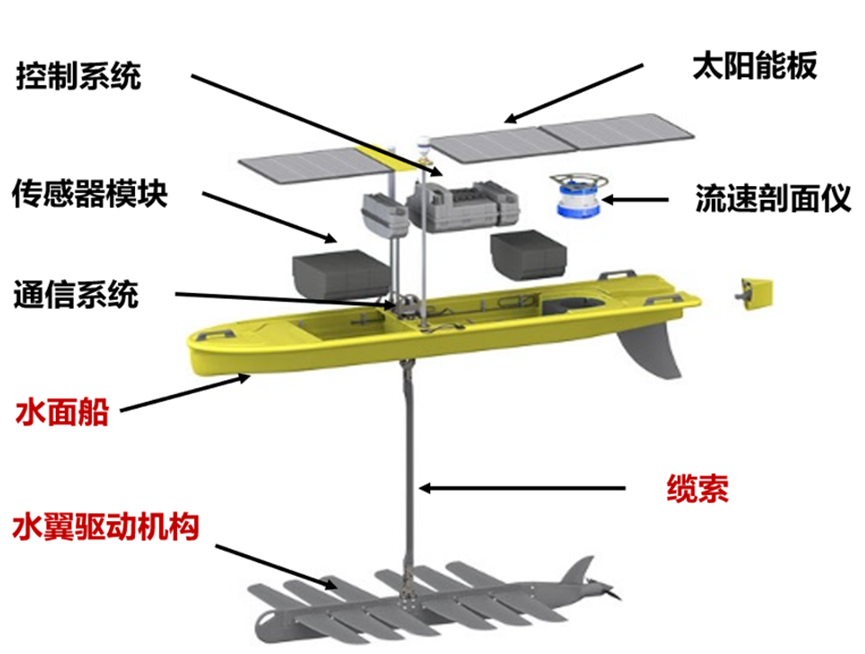

“一鲸落,万物生”,鲸鱼陨落后它身体蕴含的能量就能滋养一方水体,我们也从中得到了启示。鲸鱼尸体在波浪中不仅上下起伏,还会缓缓向前移动,我们受到启发,研制出波浪滑翔机:一种无需燃料、依靠波浪推进的智能航行器。

(图片来源于樊天慧PPT)

它的原理就像给小船在水下的部分装上翅膀,波浪带动水下翼板上下摆动,产生向前的推力。我们让船学会了游泳,哪怕逆浪而行,也能借力前进。

根据我国不同海域的波浪大小,我们合理地设计了船体的运动周期,进一步提高了水翼的推进效率,让无人船游得更快、游得更久。结合光伏供能与储能系统,它能在海上实现超长续航,成为新一代智能海洋探测装备。

未来,当我们走近海岸,或许会看到:一排排海上风机矗立在海面,为城市输送清洁电能;无人船、无人机在海上巡航,维护生态与安全;智能机器人在海洋工程现场自主作业,守护蓝色家园。科幻片里的场景,正在一步步成为现实。

随着海洋科技的发展,海岸日益成为我们探索海洋、探索地球、探索未知边界的一个起点。希望未来我们一起驭风驭海,智创未来。

策划制作

演讲人丨樊天慧 华南理工大学船舶与海洋工程系主任、教授

责编丨杨雅萍 艾静

审校丨徐来、林林

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说