用“隐形斗篷”般的金属网格电极,让屏幕既能像透明薄膜一样透光,又保持优异的导电性能,柔韧又耐用;用比头发丝细千倍的电子束“雕刻”电路,让激光像水波般干涉形成精密图案;用纳米压印等技术在柔性材料上“盖章”出精密电路,让可穿戴设备上的功能仪器比蝴蝶翅膀还轻薄……这些魔幻场景的实现,离不开一群“微纳加工魔术师”日积月累的研究。

香港大学机械工程系教授李文迪是其中一员。这些年先后走过清华大学、美国普林斯顿、惠普实验室和香港大学这些国内外科学研究的殿堂,他的科研观也在不断地丰富和调整——从最初对追求极致科研信仰的认同,到最后在香港大学逐渐找到自己的科研节奏——在物理极限处开疆拓土,在推进产业落地时把控平衡。“既要对光物理世界的神秘保持孩童般的探索热忱,又要对技术落地怀揣匠人的执着。”这种独特的“实用主义好奇心”,让他的团队在纳米压印、柔性电子等领域持续突破。

自下而上——多元化的科研探索之路

20多年前,当手握保送清华大学且可以任选专业这一“王炸”手牌的李文迪站在人生选择的十字路口,他的父亲——一位与雷达朝夕相伴、保卫祖国蓝天20多年的老兵给出了建议:“电子虽好,但光电结合或许才是未来的方向。”如同光束穿透云雾,父亲的启迪为年轻的求学者照亮了前路。“物理电子与光电子技术”这个将基础物理与前沿光电研究相结合的专业,恰好为他提供了最理想的学术土壤——既能夯实理论根基,又能触摸科学技术前沿。

在清华园求学的岁月里,李文迪亲历了中国光电研究,特别是光通信技术的发展。本科毕业设计时,他专注高速电路板的设计;研究生阶段,他则投身光通信系统的搭建。那些来自美国的半导体激光器、放大器等核心器件,在他和同伴手中被精心组装成完整的通信系统。第一次完成系统联调时的成就感至今让他难以忘怀。这些经历,让他领略到系统集成的魅力和作用。但随着实验的深入,一种隐忧渐渐浮现。“我们就像高级组装工,”他回忆道,“把进口芯片连成系统固然重要,但最核心的器件却始终依赖国外。”20年前,“卡脖子”这个词尚未流行,但看着实验台上清一色的外国器件,这位年轻人已然明白:没有自主可控的核心工艺,再精妙的系统设计也如同建在沙滩上的城堡。真正的核心竞争力,在于掌握关键器件的制造工艺。

2004年,李文迪远渡重洋来到美国普林斯顿大学深造,师从美国工程院院士、纳米压印技术的发明人周郁(Stephen. Y. Chou)教授。在微纳加工的微观世界里,他见证了导师如何以“追求极致、突破极限”的科研态度,发展X射线、电子束、纳米压印等各种技术,从50纳米到10纳米再到5纳米……在不断突破极限的尺度上开疆拓土。那些令常人望而生畏的工艺难题,反而激发了他的斗志——越是精密复杂的结构,越可能孕育突破性的创新。每一次尺寸的突破都意味着要重新理解材料与工艺的极限,都可能发现新的物理现象,创造前所未有的器件和应用。值得一提的是,这位兼具学者与创业者双重身份的导师,用实际行动教导他:科学研究既要扎根物理原理,又要瞄准应用靶心。独特的科研哲学为李文迪之后的学术探索指明了方向:“在极限处发现可能,在应用中创造价值。”这句箴言不仅成为他科研生涯的座右铭,更指引着他在微纳制造领域不断突破边界。

博士毕业后,李文迪加入惠普实验室工作。在这个早年孕育了硅谷许多重大技术突破的实验殿堂,他与当时全球仅有的几台氦离子束显微镜“共舞”。这台能将从单个钨原子上发射的氦离子聚焦成纳米级束流的尖端设备,为他进一步打开了微观世界的大门。在这里,他不仅将光刻精度推向新高度,更领悟到精密设备的双重性——既是探索工具,也是创新对象,而最高级的工具使用者必然是新工具的创造者。在他看来,这是“非常有意思的、值得做的事儿”。短短一年间,他主导开发的多种氦离子束光刻新工艺,不仅支撑了惠普实验室在忆阻器件、金刚石色心等前沿领域的研发,更成为他日后独立开展科研工作的起点。

随着研究的深入,李文迪开始思考更深层的问题:“当科研人员沦为设备的‘操作员’和‘奴隶’,创新灵感是否会被精密仪器所束缚?”这种反思最终促使他做出重要抉择:重回高校可以独立做一些自己想做的事情。恰恰彼时,香江江畔,东西方学术文化交融的巍巍学府香港大学正有意在微纳加工研究领域蓄势发力。在博士生导师的推荐之下,李文迪在这里开启了一段全新的学术征程。

十多年前初到香港大学时,李文迪面临的是“从零开始”的挑战——微纳加工对前沿研究的平台性支撑尚未得到重视,实验室缺乏高端微纳加工设备,不仅基本的超净间尚未建立,在国外实验室像空气一样无感存在的一些基本条件,例如氮气、去离子水,在这里也难觅踪影。这与他在惠普实验室使用的千万级精密仪器形成了鲜明对比。“虽然起步时设备匮乏,但至少能按照自己的思路去做研究,哪怕‘土法炼钢’,也能做出独特的东西。”困难反而激发了他对科研本质的重新思考,倒逼他和团队回归对科学和技术本源问题的探讨,反而有机会独辟蹊径。

尽管十多年前的香港大学实验条件有限,但在港大宽松的学术氛围和前辈同事的悉心关怀中,李文迪逐渐找回了科研的初心。他带领团队开辟了一条独特的研究路径:既保持学术的前瞻性,又始终面向实际应用需求。这种平衡,正好能圆他想做有价值研究的初心。他们面向应用取得的一系列成果不仅发表在领域顶级期刊上,更因其“接地气”的特性获得不少产业界的青睐。

从光通信系统初探到微纳器件的探索,再到核心工艺及相关应用研究,这条“自上向下”的探索之路,恰似一束光穿透棱镜的轨迹,折射出李文迪多元的科研探索之路。那些关于光的探索初心,终在微纳尺度的世界里,绽放出研究得以应用的光芒。

深耕积累——让柔性电子之光照亮生活

柔性光电子研究是一门融合材料科学、电子工程和光学等交叉知识的前沿学科,旨在突破传统刚性电子器件的局限,通过开发新型柔性材料、创新微纳制造工艺和设计可变形光电器件架构,最终实现电子设备与人体、环境乃至日常物品的无缝集成。

近年来,李文迪和团队针对柔性光电子器件相关的透明电极、柔性电路板、表面等离子传感等开发了多种新型微纳金属结构制备工艺,其中部分已通过专利授权建立生产线进行量产。此外,他和团队在用于集成光电芯片制造的各种先进光刻技术领域,包括聚焦电子束及离子束光刻、激光干涉光刻、纳米压印等,具有丰富经验和原创技术。凭借多年深耕积累,他们在相关领域收获了系列创新成果。

神奇的透明导电薄膜

在柔性电子领域,传统氧化铟锡(ITO)材料面临三大瓶颈:脆性易断裂、铟元素稀缺推高成本、导电性能不足。这些缺陷严重制约了折叠屏手机、柔性太阳能电池等新兴技术的发展。

2015年,李文迪团队开发出一种神奇的透明导电薄膜——嵌入式金属网透明导电薄膜(EMTE)。通过在塑料薄膜中嵌入比头发丝细百倍、具有特殊三维微纳结构的金属网格,在保持高透光性的同时,其导电性能显著优于传统的氧化铟锡(ITO)材料。根据团队发表的测试结果,这种新型材料的导电性可达ITO的100倍,且因其嵌入式的结构,在反复弯折后仍能保持稳定性能。

这一技术的创新性不仅体现在材料本身,更在于其制造工艺。基于李文迪团队在光刻技术和压印工艺方面的丰富经验,团队开发的光刻-电沉积-压印转移(LEIT)生产技术相比传统真空薄膜沉积技术,可降低2~3倍的成本,并且能够直接形成所需的电路图案,为相关技术产业化应用奠定了重要基础,并因此获得2019年日内瓦国际发明展金奖项目。目前,这项技术已经通过孵化公司进行产业化应用的开发,而李文迪团队正在香港政府的经费支持下将这项技术进行进一步的发展,用于制造未来微电子器件所需的高密度先进封装基板。

“一键式”绘图

在现代科技领域,从增强现实眼镜到高端显示器,都需要在大面积基板上制备精密的纳米结构。传统制造这些结构的电子束光刻技术,就像用最细的毛笔在米粒上作画,不仅加工速度缓慢,成本也令人望而却步,严重制约了相关产品的普及和发展。从需求出发,李文迪团队发明了一种快速可重构大面积干涉光刻纳米图案化平台,以支持新兴纳米结构器件的研发与生产。

这项技术的核心在于巧妙地利用激光干涉原理——当两束激光相遇时,会产生精细的干涉条纹。通过用这些干涉条纹来曝光光刻胶,就可以在大面积的基板上生成具有各种功能的精密纳米结构。为了将这一技术变成光刻设备产品,研究团队实现了一系列创新突破:通过采用灵活的激光分束与传输系统,用柔性光纤传输替代传统光学元件,实现了前所未有的自动化调节能力,可快速调整纳米图案的晶格、周期和几何形状,并使设备对环境振动具有极强的抗干扰能力;通过开发主动反馈图案稳定技术,利用闭环反馈算法与硬件,能够在晶圆级尺度上高质量制备特征尺寸低于50纳米的高深宽比纳米结构,并确保纳米图案的清晰度和一致性。此外,他们还借助数值曝光模型,进一步建立了智能预测模型,可以可靠预测和分析光刻图案的质量,并实现工艺参数的精准优化。

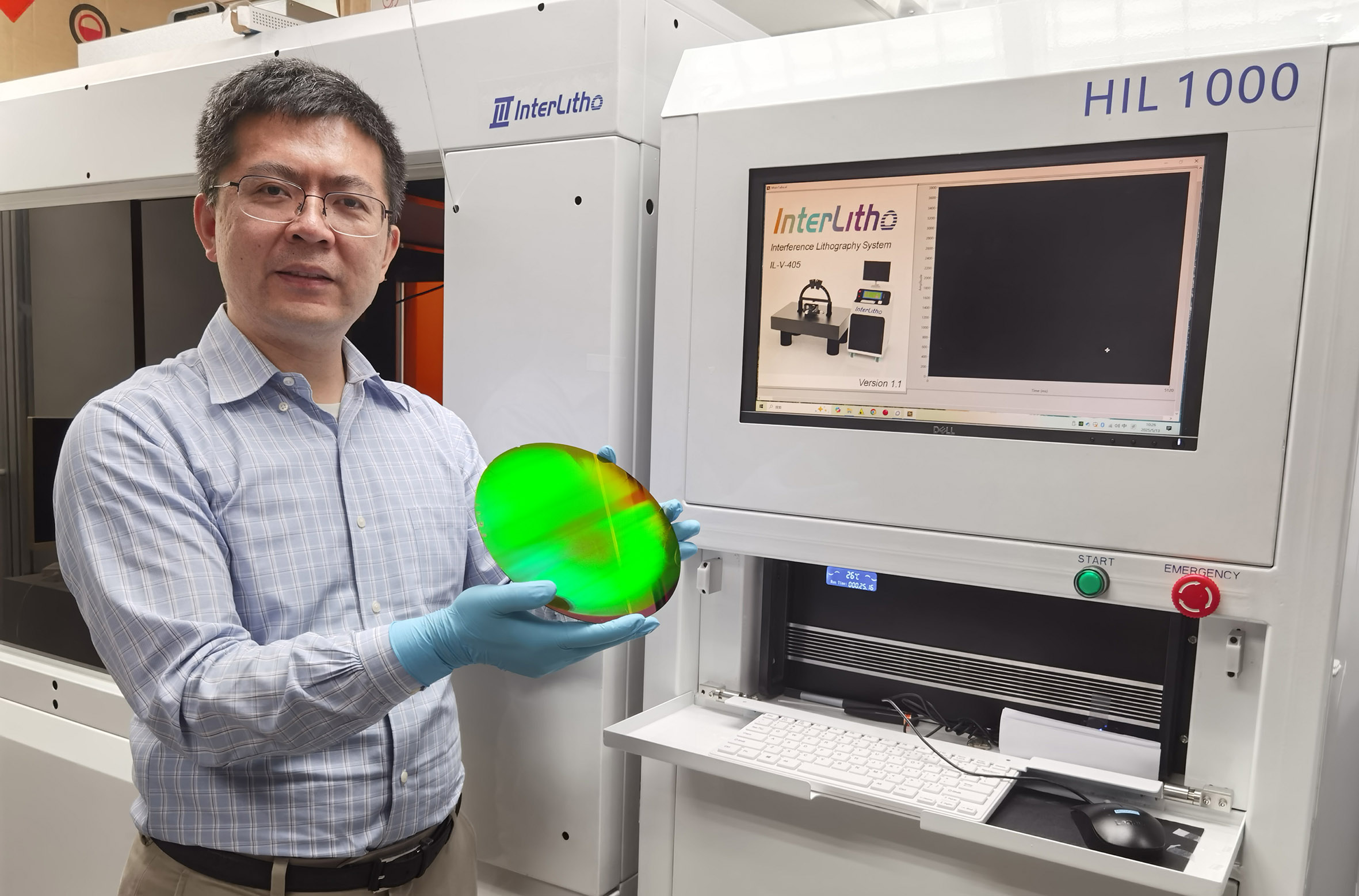

这项发明彻底革新了传统干涉光刻技术——此前相关技术仅能作为光学实验室的实验装置,而今已升级为计算机控制的一键式纳米光刻设备,其图案化成本和处理时间相比性能最优的电子束光刻机均降低10倍以上,因而获得2022年日内瓦国际发明展金奖。如今,相关技术孵化的紫荆光刻技术有限公司(InterLitho Innovation Limited)公司已成功推出商用设备,并交付给增强现实显示企业使用,在新型显示、半导体制造、液滴操控、超灵敏分子传感等领域具有广阔应用前景。

纳米级“彩色印刷术”

在追求更高清、更节能的显示技术道路上,钙钛矿材料被誉为“明日之星”。这种神奇的材料能发出纯净的光,色彩鲜艳且能耗极低,但科学家们一直面临一个棘手难题:如何在基底上精准“种植”出纳米级的钙钛矿晶体阵列?传统方法要么无法突破100纳米分辨率极限,要么难以实现大面积均匀生长,严重制约了其实用化进程。

不久前,李文迪带领团队开发的“润湿性引导刮涂法”,像极了纳米级的“彩色印刷术”。这项技术的巧妙之处在于——它能在普通环境下,通过简易的操作,将钙钛矿溶液直接“印刷”成排列整齐的纳米晶体。这些晶体小至90纳米(约头发丝直径的千分之一),却能覆盖超过900平方毫米(邮票大小)的面积,且尺寸差异控制在10%以内——这相当于在足球场上均匀撒播米粒,每粒米的误差不超过十分之一毫米。

值得一提的是,通过调节卤素成分(氯、溴、碘的比例),团队成功“调”出了蓝、绿、橙三色发光阵列,其色彩纯度媲美顶级商用显示器。这些晶体不仅能在玻璃等硬质基底上生长,还可以“印”在柔性塑料表面,为未来可折叠显示器件铺平了道路。

从实验室的创新火花到产业线上的规模化应用,多年来,李文迪团队一直有个梦想:让更多的柔性光电子技术从理论构想走向触手可及的生活场景,虽然还有很多工作要做,但蓝图已绘就,要做的就是风雨兼程。

保持好奇——做在科海边肆意玩耍的孩子

多年实践让李文迪对产业研究有了更清醒的认识——那些在学术论文中被津津乐道的技术参数,在实际生产中可能要让位于良率、成本和量产稳定性;而那些在实验室里被视为关键难题的创新点,在产业视角下或许并非真正的“卡脖子”环节……这种认知的转变,正是产学研融合最珍贵的收获。

“如今回过头来看,我挺感激那段科研初探索之时资金有限、设备简陋的日子。对我来说它是一把双刃剑,正是那些在实验条件不足的情况下摸索前行的经历,让我学会‘俯下身’来做一些更接地气、与产业结合得更紧密的事情,做我最想做的‘有价值’的研究。”回望多年走过的艰辛历程,李文迪更多的是感谢——感谢香港大学的自由和包容让他能从容不迫地做自己想做的事情,感谢早年的艰难让自己找到了契合理想的科研方式和步调……

犹记早年科研起步时,条件艰苦,为验证技术设想,李文迪常背着激光器、光学元件飞往内地友人的实验室,在别人的平台上用一两天时间搭光路、做测试,再把验证可行的方案带回香港推进。曾有学生因为条件过于简陋在困难面前差点掉眼泪,李文迪耐心劝慰:科研突破不在设备贵贱,而在思维深浅。只要从第一性原理出发确认原理可行、方向没错,吃点苦,“土法搭桥”也未尝不会柳暗花明,有意外收获——这份出于对科研本真的追寻而保持的坚韧成为如今他和团队最佳的科研注脚。

虽然早已走过了当初的局促,科研在横向和纵向上都取得了扎实的推进和发展,李文迪却始终保持着“小而精”10人左右的团队运行模式,拒绝流水线式的科研分工。“对我来说,每个学生都应该是‘工匠学徒’,应该完整经历从设计到测试全流程。”对刚进组的博士生,他不谈项目指标,只强调要掌握“3项技能”:掌握一门独立开发的微纳加工工艺的手艺技能,掌握一套仿真设计的方法,掌握一套表征测试的手段,期望他们最终能成为领域里“能从头到尾讲得明明白白的真专家”。——这份对“全流程独立”的坚持,藏着他对学术本真的守护。

“我不知道世人怎样看我,但在我自己看来,我就像一个在海边玩耍的孩子,为偶然发现一块比寻常更光滑的卵石或一片更斑斓的贝壳而欢喜,而真理的浩瀚海洋仍在我面前未被探索。”——正如牛顿所追寻的,在李文迪的内心深处,一直守着一个“在科研海洋边肆意玩耍的孩子”,这些年来他也一直在尽力鼓励学生要“Stay hungry,Stay foolish”(求知若渴,守拙如愚),持有一颗探索的好奇心。所以在他的团队里,没有必须遵循的操作守则,而是鼓励拆解盲盒般的各种尝试;不存在按部就班的精密流程,而是奖励突破程式的创新“玩法”……在这里,鼓励学生把实验室仪器当“大玩具”,为他们“不着调”的想法和尝试鼓掌……李文迪坚信,那些曾被视作“玩具”的精密仪器,终会铺就一条通往真理海岸的贝壳路,而“每一束独立的光源,都是能照亮星空的璀璨星辰”。

来源: 科学中国人

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学中国人

科学中国人