在广袤无垠的宇宙中,地球这颗散发着蓝色光芒的星球,凭借其独一无二的环境,成为了生命的摇篮。然而,回溯地球数十亿年的漫长历史,它并非一直如现在这般生机勃勃的地貌、气候和生态环境,而是经历了诸多与现今截然不同的演化阶段。今天,让我们穿越时空,走进地球早期大陆首次漂移前那个相对赤道对称的“冰陆水”世界,去探寻当时大气环流和全球季风的分布。

一、地球的诞生与火球时代

一切的故事,要从约 138 亿年前那场惊心动魄的宇宙大爆炸说起。大爆炸发生后,无数的宇宙粒子向着浩瀚无垠的宇宙空间不断膨胀,同时温度也逐渐下降,最终形成了我们现在所熟知的宇宙环境场。这些宇宙粒子的膨胀力具有两个分量:径向的加速度分量和法向的旋转分量。

在宇宙粒子的运动过程中,有一股规模较大的宇宙粒子群在膨胀力作用下逐渐汇聚到以太阳为中心的区域,经过漫长时间的演化,最终形成了能够为太阳系带来光和热的太阳。而除此之外,还有多股相对较小的宇宙粒子群,也各自在膨胀力的作用下不断汇聚到它们的位置,逐渐形成了太阳系中的各大行星,其中包括我们赖以生存的地球 [1]。

有一个现象或事实,靠近太阳、地球、月球的小物体都会以确定的加速度向它们的中心体飞去,传统世界观称为“引力”。现在,我们换一个新的世界观,认为它们都起源于宇宙大爆炸后的“膨胀力”,具有径向分量和法向旋转分量。

地球在形成之初,首先到达地球中心位置的粒子,在膨胀力径向分量和法向分量的作用下,汇聚形成了固态的地核。随后,越来越多的宇宙粒子不断向着地球碰撞而来,在碰撞的过程中,巨大的加速度动能转化为热能,使得地核的温度逐渐升高。随着温度的持续上升,地球表层的物质逐渐融化,形成了熔融状态的高温岩浆流体。

这些粒子碰撞会逐步形成不同质量的分子。这些不同种类质量分子所具有的膨胀力径向分量和法向分量各不相同。它们在地球内部的运动和分布也存在着明显差异,进而逐渐形成了地球不同的物质圈层。比如,质量相对较大的铁分子,在膨胀力的径向和法向分量作用下,不断向地核靠近,成为地核的重要组成部分;而硅分子则由于自身膨胀力的两个分量特性,停留在了岩浆流体的外层;氮分子膨胀力的两个分量使其分布在更靠外层的区域。这些分子的运动和分布情况,为地球后来复杂的圈层结构奠定了坚实的基础。

当地球的天文演化阶段宣告结束时,地球表面的温度开始逐渐下降。值得注意的是,在这一时期,地球的旋转速度达到了有史以来的最快水平。由于高速旋转产生的向心力(膨胀力的法向分量)作用,地球两极地区的岩浆位势高度要大于赤道地区,这使得地球呈现出一种独特的扁球形状。不过,在这个阶段,地球的表面主要是由岩浆和各种气体构成,我们现在所熟悉的固体地壳、广阔的海洋分布以及厚厚的大气成分那时还尚未形成。

二、地球地质演化开始后的 “冰陆水” 球世界

随着地球表面温度的进一步下降,地球的演化进入到了地质演化阶段。在这个关键的阶段,地球持续冷却,内部物质不断发生分化和调整,逐渐形成了能够清晰分辨的五大圈层,分别是固体地核、岩浆圈层、地壳固体圈层、水体圈层和气体圈层。这五大圈层的形成,具有里程碑式的意义,它标志着地球从一个炽热的 “火球”,逐步转变为一个拥有多样环境、具备孕育生命潜力的星球。

在地球持续冷却了 1 亿年甚至几亿年之后,地球表面的面貌发生了显著变化,“冰陆水” 的分布格局逐渐形成。当时,地球表面的陆地主要集中分布在南北半球的中纬度地区,这些陆地在岩浆活动和地壳冷却的作用下,逐渐形成了早期的地表陆地轮廓。两条“黄色”的陆地带分布在南北半球的中纬度。而在高纬度的两极地区,比陆地地壳厚的固体地壳之上则被厚厚的冰雪所覆盖,形成了广阔的冰盖,这些冰盖在阳光的照射下,闪烁着耀眼的“白色”光芒。在赤道低纬度地区,由于温度相对较高,大量的水体汇聚于此,形成了广阔的“蓝色”海洋带。海洋带的底部是比陆地地壳薄的海洋地壳。所以,早期地球表层从赤道到极地是蓝黄白“三色”五个条带均匀分布的地貌。

这种 “冰陆水” 从极地到赤道纬度带均匀对称分布的景象,使得地球呈现出一种独特的 “冰陆水” 世界的风貌。更值得关注的是,在这个阶段,地球的自转速度可能是现在的两倍之快。地球地质演化的早期,地球外层的角动量(源自宇宙膨胀力的法向分量)大于内层,所以地球自转速度长期减慢的本质是大气角动量的长期变化。看上去,地球自转速度的早期与现代差异,对大气的运动产生了极为深远的影响,为后续独特大气环流模式的形成埋下了伏笔。

三、早期“冰陆水” 世界中的全球季风气候

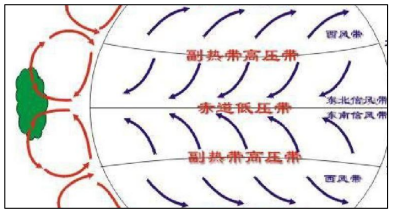

在地球早期的 “冰陆水” 世界中,大气环流和全球季风的模式与我们现在所观察到的情况有着天壤之别。由于当时地球自转速度较快,大气西风角动量大,根据流体力学原理和角动量守恒定律,感官上大气受到的地转偏向力比现在更大,这直接导致大气环流的圈数和季风条带的数量都比现在要多。

以北半球为例,现在我们所熟知的大气中有四圈环流和对应的赤道低气压带、副热带高气压带、中纬度低气压带、副极地高压带和极地涡旋系统。但在地球早期,由于自转速度快时大气角动量带来的影响,北半球的大气环流不再是简单的四圈环流,而是形成了更多数目的环流系统。这些环流系统如同一个个 “传送带”,在不同的纬度带上输送水汽和热量。赤道海洋带、中纬度大陆带、高纬度冰雪带,它们两两之间会出现热力差异和季节变化,当携带大量水汽的气流遇到冷空气或下垫面差异激发的环流抬升时,水汽便会凝结形成云层,进而产生降水。正是通过这样的过程,形成了热带季风以及其他多条不同的季风条带。这些条带的全体构成了当时的全球季风。

在当时这种特殊的气候模式下,虽然地球的高纬度地区被厚厚的冰雪所覆盖,但由于不同纬度带之间存在着温度差异,再加上地球自转偏向力的作用,高纬度地区依然会形成季风。这些季风会随着季节的更替而发生变化,干湿程度和风向也会发生改变。这种季节性的变化,使得高纬度地区的冰雪带也呈现出一定的季节性特征,比如在某些季节,部分冰雪会因为温度升高而融化,而在另一些季节,又会有新的冰雪堆积。这种地球早期的季风系统,为我们认识地球上大陆漂移和造山运动的气候变迁及环境演化提供了重要的原始气候参考。

四、青藏高原六次隆升对应的东亚季风

在地球漫长的地质演化过程中,板块运动是一个至关重要的因素,它深刻地改变着甚至重塑地球表面的地形地貌和海陆分布格局。在地球地质演化的早期,岩浆流体相对地核发生了向东的相对运动。向东运动的上层岩浆流体会受到向赤道运动的偏向力作用。于是,北半球的上层岩浆流体向东南运动,同时驱动北半球大陆分裂和向东南漂移,而南半球分裂的大陆向东北漂移。来自两个半球的岩浆流体和大陆板块在赤道上发生正交碰撞。球面上的两个水平运动大陆板块发生正交碰撞会形成巨大的能量密度并造成大陆在碰撞的边缘隆升和俯冲 [2]。正是这些板块碰撞事件,导致了青藏高原的多次隆升,并且这种隆升对东亚季风产生了极为深远的影响。

根据研究和探索,在地球地质演化的早期阶段,欧亚大陆在东南-西北方向上明显地来回漂移了六次,澳大利亚大陆在东北-西南方向上也来回漂移了六次。由于地壳的冷却,后次大陆漂移的距离小于前次。它们六次来回漂移的遗留痕迹在西太平洋海洋地壳上可见 [3]。所以,青藏高原也曾经经历了六次明显的隆升过程。每一次隆升都像是一次巨大的 “地质变革”,改变了大气环流的路径和模式,进而对东亚季风的强度、范围等产生了显著的影响。

在青藏高原最初的两次隆升过程中,由于其高度相对较低,对大气环流的阻挡作用相对较弱,东亚季风的强度相对较小,影响范围也比较有限。随着隆升次数的增加和高度的累加,它就像一座巨大的 “屏障”,阻挡了来自印度洋的暖湿气流向北输送,同时也改变了北方干冷气流的运动路径。这种地形上的变化,使得东亚地区的热力差异和气压差异更加明显,从而导致东亚季风的强度不断增强,影响范围也逐渐扩大。

在青藏高原最后一次隆升和长期的表层水土(冰土)流失之后,其高度达到了现在的水平,此时大气环流的模式成为了我们现在所看到的东亚季风格局。在冬季,东亚地区主要受来自蒙古 - 西伯利亚高压的干冷气流影响,气候寒冷干燥;而在夏季,则主要受来自太平洋和印度洋的暖湿气流影响,气候高温多雨。

青藏高原的隆升不仅仅对东亚季风产生了影响,它还对全球气候格局产生了重要的作用。首先,它改变了大气环流的整体路径,使得全球范围内的气流运动发生了调整。其次,青藏高原与周边的平原、海洋之间形成了多级热力差异,这种差异进一步增加了季风的强度,促进了水汽在不同区域之间的输送,从而影响了降水的分布。这些气候上的变化,又进一步对地球的生态环境产生了影响,比如改变了植被的分布范围和类型,影响了动物的迁徙和生存,进而对生物多样性的形成和发展产生了深远的意义。

五、地球早期大气环流的启示

通过对地球早期 “冰陆水” 三色五带世界和大气环流的深入探讨,我们可以从中获得许多宝贵的启示,这些启示对于我们理解地球的过去、现在和未来都具有重要的意义。

首先,地球的气候和环境并不是一成不变的,而是处于不断地变化之中。这种变化是由多种因素共同作用的结果,地球的自转速度、冰-陆-水分布状况、地形地貌特征等都会对大气环流的形成和演变产生重要的影响,进而影响地球的气候和环境。比如地球自转速度的快慢会改变地转偏向力的大小,从而影响大气环流的圈数和季风条带的数目;海陆(海冰-陆冰)分布的差异会导致它们之间的热力性质不同,进而改变季风环流;地形地貌的起伏,如山脉的隆升,会阻挡气流的运动,改变大气环流的形态。

其次,地球的地质演化过程是一个漫长而又复杂的过程,在地质演化的早期,大陆漂移、山脉隆起等各种地质事件不断发生。这些地质事件不仅仅改变了地球表面的形态,还会对地球的气候和环境产生深远的影响,而且这种影响往往具有长期性和累积性。比如青藏高原的隆升,经过多次过程才最终形成现在的格局,并且在每一次隆升过程中,都对东亚季风和全球气候产生了影响和反馈影响,这些影响不断叠加,塑造了当前的气候环境。

此外,地球早期的气候模式也为我们研究其他行星的气候提供了重要的参考依据。在浩瀚的宇宙中,存在着许多行星和卫星,其中一些天体具有与地球类似的圈层结构,比如火星、木卫二等。通过对地球早期气候的研究,我们可以了解到不同因素如何影响行星的气候演化,从而更好地理解这些天体的气候特征和演化过程。这不仅有助于我们拓展对宇宙的认知,还能为未来的太空探索任务提供重要的理论支持,比如为火星探测任务中关于火星气候和环境的研究提供参考。

六、结束语

地球早期首次大陆漂移前的 “冰陆水” 三色五带世界,是一个充满神秘色彩和未知奥秘的时代。在那个遥远的时代,地球经历了从炽热的 “火球” 到拥有 “冰陆水” 分布格局的巨大转变,大气环流和全球季风也随之发生了翻天覆地的变化。通过对这一时期的深入研究和探索,我们逐渐揭开了地球演化历程的神秘面纱,更加清晰地了解到地球从诞生之初到逐渐形成适合生命生存环境的复杂过程,同时也揭示了地球气候和环境变化的内在规律。地球没有经历过完全“冰球”“陆球”“水球”的单一世界。

虽然地球的早期历史已经远去,但它在地球的地质构造、岩石地层、生物化石等方面留下了许多清晰可见的痕迹。这些痕迹就像是地球早期历史的 “密码”,等待着科学家们去解读。如今,随着科学技术的不断发展,现代地球系统耦合器应运而生。这种先进的科学工具能够模拟不同海陆冰分布情况以及不同山脉高度条件下的全球季风分布状况,为我们研究地球早期的气候模式提供了强大的技术支持,帮助我们更加准确地还原地球早期的气候环境。

展望未来,随着科学技术的不断进步和创新,我们有理由相信,人类在探索地球奥秘的道路上将会走得更远。我们将能够运用更加先进的探测设备和研究方法,深入挖掘地球早期历史的更多细节,揭示更多关于地球早期 “冰陆水” 三色五带世界和大气环流的秘密。同时,这些研究成果也将进一步推动我们对宇宙中其他天体的研究,为人类探索宇宙的伟大事业提供更加宝贵的理论支持和实践经验,让我们在了解宇宙、认识自身的道路上不断前行。

参考文献

[1] Qian WH (2024) The essence of gravity is the expansion tendency of the universe after the Big Bang. J Modern Physics 15: 804-849.

[2] Qian WH, Leung J, Zhang B (2023) An orthogonal collision dynamic mechanism of wave-like uplift plateaus in Southern Asia. Open J Geology 13: 828-846.

[3] Qian WH (2023) A review on the study of continental drift and numerical simulation associated with the early Earth core-magma angular momentum exchange. Open J Geology 13: 980-1006.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏