当氢能被视为应对全球气候变化的“终极清洁能源”时,一个关键问题浮出水面:如何安全高效地储存和运输这种能量密度极高的气体?答案就藏在储氢气瓶这个看似普通的设备中。作为氢能产业链的“最后一公里”关键装备,储氢气瓶正在悄然改变我们的能源未来。今天,让我们聚焦其中的“王牌选手”——Ⅳ型储氢气瓶,看看它如何成为氢能时代的“能量密码”守护者。

一、储氢气瓶基础:氢能的 “专属能量容器”

什么是储氢气瓶?

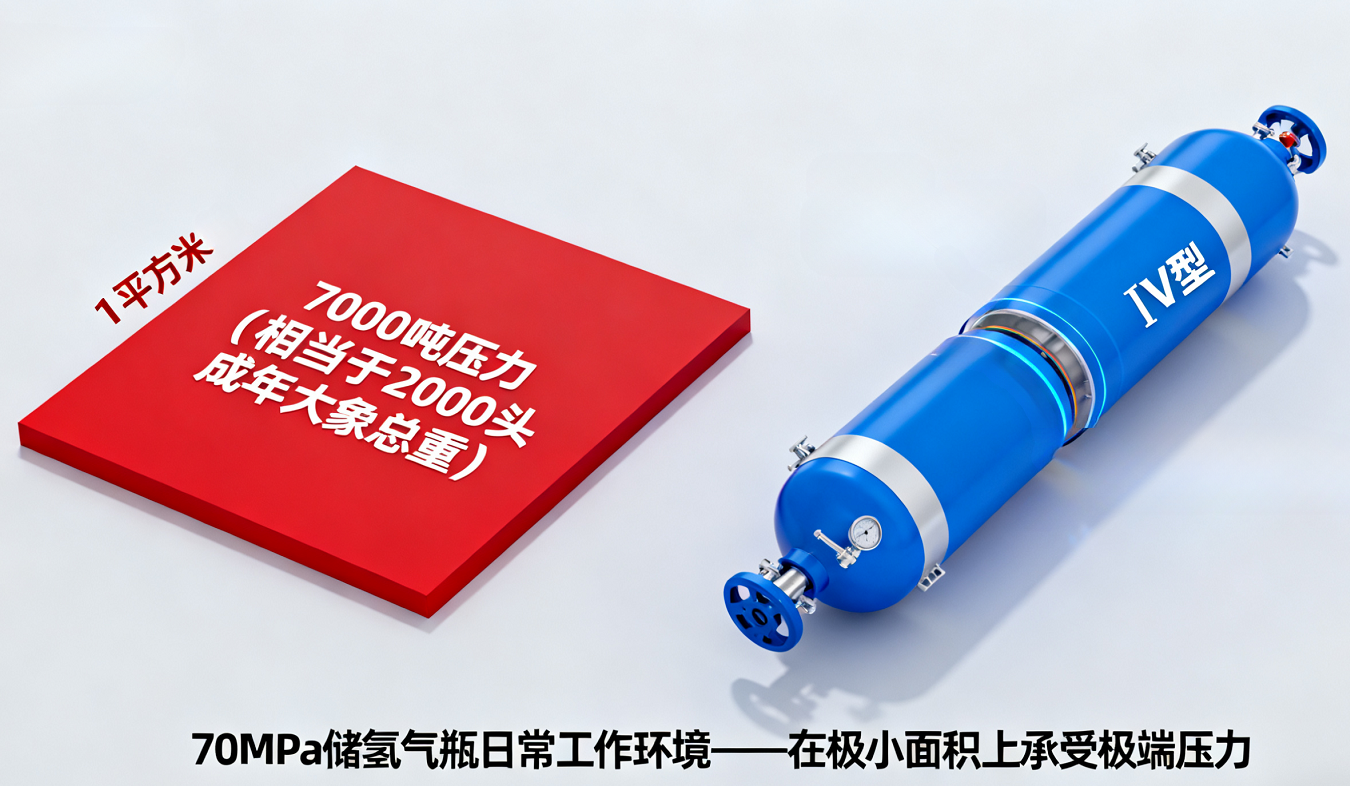

储氢气瓶,不是普通的 “煤气罐”,而是专门为高压氢气量身设计的 “安全保险柜”—— 它是连接氢能生产、运输、应用的核心枢纽,要在极端环境下 “守住” 能量。想象一下:在仅1平方米的面积上,要承受相当于2000多头成年大象重量(7000吨)的压力——这就是70兆帕高压储氢气瓶日常工作的环境。正是这种极端条件,使得储氢气瓶的技术含量远超普通气瓶。

储氢气瓶的 “进化之路”

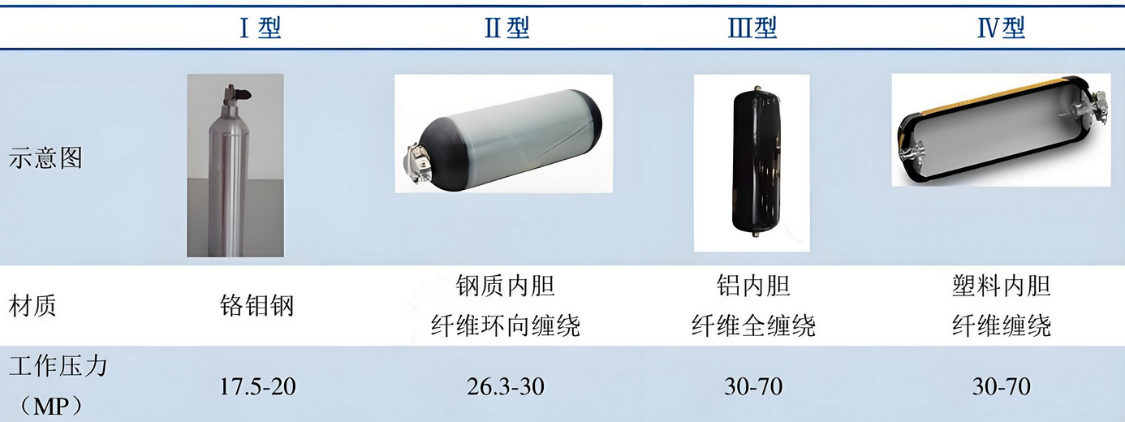

就像人类的装备从石器时代走向钢铁时代,储氢气瓶也经历了四代 “升级”,每一代都有独特的 “性格”:

Ⅰ 型瓶:储氢界的 “初代铁甲战士”,浑身由无缝钢或铝合金打造,结实抗造却笨重如 “铅块”,适合固定场景使用。

Ⅱ 型 /Ⅲ 型瓶:进化后的 “混合装甲兵”,采用 “金属内胆 + 纤维缠绕” 的组合,像给金属穿上了一层 “轻量化外套”,既减轻了重量,又提升了耐压性,但仍没摆脱金属的 “沉重包袱”。

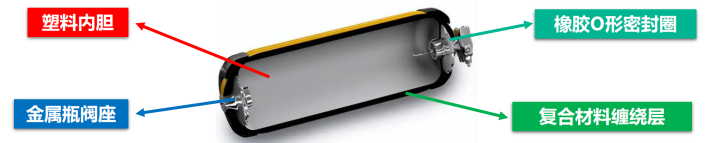

Ⅳ 型瓶:最新的 “轻量化特种兵”,彻底抛弃金属内胆,改用 “塑料内胆 + 全碳纤维缠绕” 结构 —— 就像脱掉了厚重的铁甲,换上了轻便又坚韧的 “碳纤维战衣”,在轻量化、耐高压、抗腐蚀三大核心能力上实现了 “质的飞跃”。

二、Ⅳ 型储氢气瓶的硬核优势:轻量化与高安全的双重突破

如果说前几代储氢气瓶是 “合格的能量搬运工”,那 Ⅳ 型瓶就是 “顶尖的能量守护者”—— 它的优势来自一套独特的 “三维技术矩阵”,尤其在材料和工艺上,藏着颠覆传统的 “黑科技”。

(一)材料创新:“中国强度” 打造的轻量化防护甲

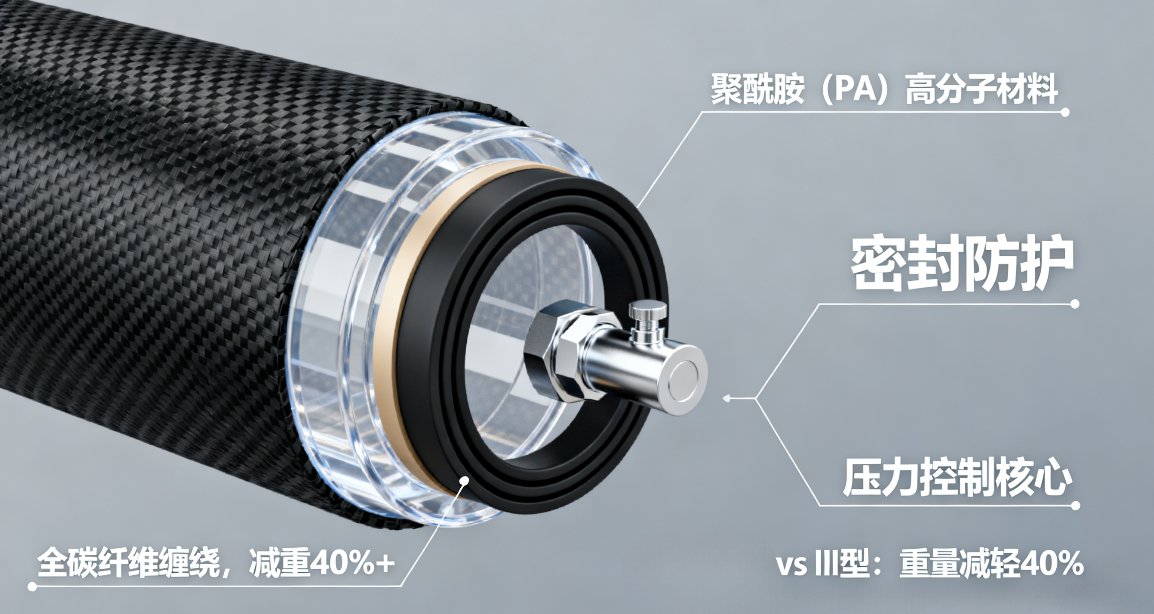

Ⅳ型储氢气瓶之所以被视为氢能储运的“明日之星”,首先靠的是 “材料革命”。它的 “身体结构” 由两部分构成:内层采用高分子材料内胆(如聚酰胺(PA)材料),外层则是碳纤维复合材料缠绕层,如同为气瓶打造了一套 “内外兼修” 的防护体系。

相比Ⅲ型瓶减重40%以上,相当于给氢能装备卸下了 “几十斤的包袱”,尤其适合车载、轨道交通这种 “怕重” 的场景。更重要的是,我团队依托河南省柔性电子产业技术研究院平台研发的储氢气瓶已实现70MPa级产品内胆制备,打破了进口材料的“卡脖子”限制,为成本下降铺平了道路。这种材料创新就像给气瓶穿上了“中国强度”的防护盾,既轻又坚固。

(二)工艺突破:“无缝 + 密织” 的减重增能魔法

如果说材料是 Ⅳ 型瓶的 “血肉”,那工艺就是它的 “骨架”。Ⅳ 型瓶靠两项关键工艺,实现了 “减重还能多装氢” 的神奇效果:

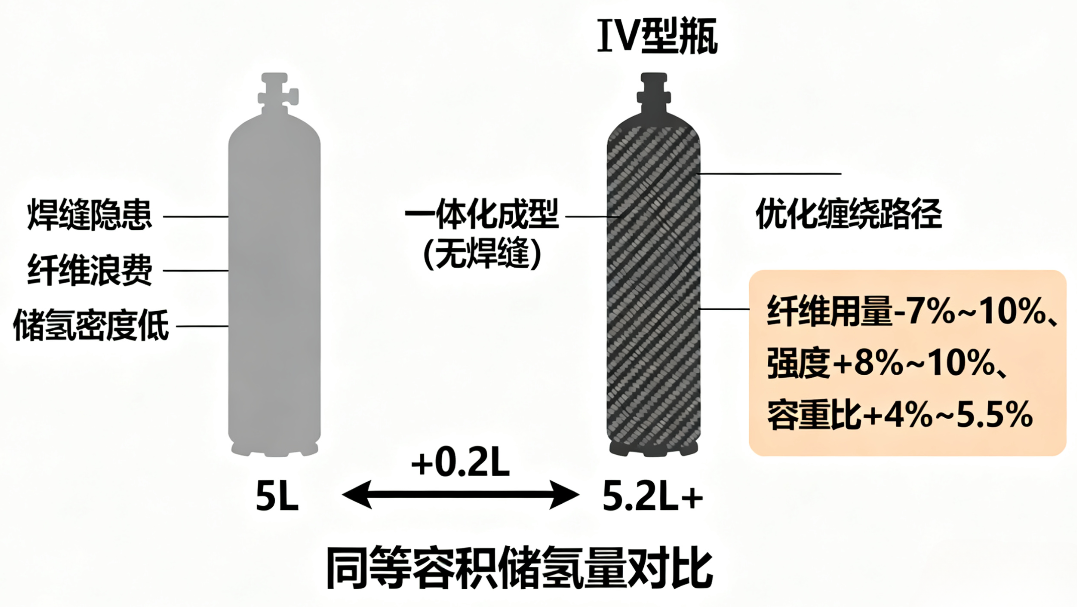

一体化成型工艺:彻底摒弃传统焊接工艺,从根源上避免了焊缝带来的安全隐患和性能损耗,让气瓶整体结构更稳定、安全性更高;

创新缠绕工艺:通过精准优化纤维缠绕路径与张力控制,在减少 7%~10% 纤维使用量的前提下,使气瓶强度提升 8%~10%,容重比(单位容积气瓶可装载的氢气质量)提高 4%~5.5%,最终实现工作压力可达 70MPa、储氢密度高达 6% 的优异性能,让相同体积的气瓶能容纳更多氢气。

可能有人会问,容重比提升有啥用?简单说,就是 “相同容积的气瓶,能装更多氢气”—— 就像同样大小的背包,别人装 5 升氢,Ⅳ 型瓶能装 5.2 升以上,对于需要长续航的氢能车、氢能列车来说,这就是 “救命的续航增量”。

这套工艺,就像给 Ⅳ 型瓶施了“减重增能魔法”:既用更少的材料造得更坚固,又能装下更多氢气,完美解决了传统气瓶 “要么重、要么装得少”的难题。

三、应用领域:Ⅳ 型储氢气瓶的 “能量守护战场”

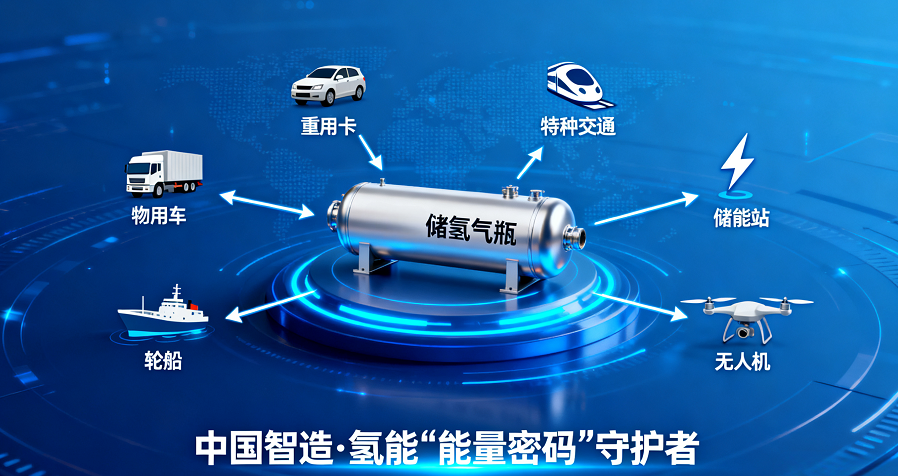

Ⅳ 型储氢气瓶不是实验室里的 “花瓶”,而是已经走进现实的 “实战派”—— 在商用车、特种交通、氢能储运等领域,它正用 “轻装上阵” 的优势,解决一个又一个氢能应用的 “痛点”。

(一)商用车领域:氢能重卡的 “续航管家”

对于氢能重卡来说,“能跑多远” 是最大的焦虑 —— 毕竟卡车要拉货,车载空间有限,既想装足够的氢,又不能让气瓶太重。而 Ⅳ 型瓶正好解决了这个难题:

目前,70MPa 210L 的 Ⅳ 型储氢气瓶已经成功 “上车”,搭载在氢燃料重卡上试跑。10 只这样的气瓶组成的 “能量组”,能储存 84kg 氢气,让重卡一口气跑 800 公里 —— 这相当于从北京跑到上海,中途不用加氢。要是换成传统 Ⅲ 型瓶,想在有限的车载空间里装下这么多氢气、跑这么远的路,简直是 “巧妇难为无米之炊”。

除了重卡,这套 “移动能量站” 还能灵活适配中型商用车、氢能客车等 —— 不管是拉货还是载人,都能让氢能车摆脱 “续航焦虑”。

(二)特种交通领域:氢能列车的 “能量心脏”

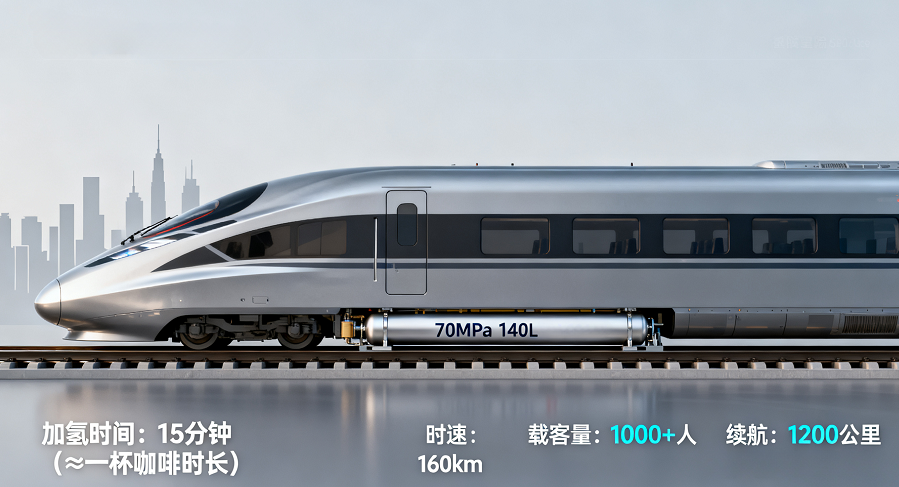

在更大型的交通场景里,Ⅳ 型瓶同样 “身手不凡”。我国首列氢动力智能城际动车组,就装上了 70MPa 140L 的 Ⅳ 型瓶 —— 这列 “氢能高铁” 就像揣着一颗高效的 “能量心脏”:

加氢仅需 15 分钟,相当于人喝杯咖啡的时间,就能 “满电复活”;

时速能达到 160 公里,还能带着 1000 多名乘客跑 1200 公里 —— 相当于从广州跑到武汉,全程不用补能。

这标志着 Ⅳ 型瓶已经能在轨道交通这种 “高要求” 场景里稳定工作,为未来更多 “氢能交通工具” 铺路。

(三)氢能储运领域:绿电储能的 “巨型充电宝”

除了 “移动场景”,Ⅳ 型瓶在 “固定 + 运输” 场景里也表现出色:

运输端:用 Ⅳ 型瓶组成的运输模块,有效载荷是 Ⅰ 型长管拖车的 2 倍以上 —— 就像把 “氢能快递车” 的容量翻了一倍,能更高效地把氢气从生产地运到使用地。

储能端:在固定储能场景里,Ⅳ 型瓶化身为 “巨型充电宝”—— 把风能、太阳能等绿电制成的氢气存起来,电网用电紧张时就 “释放” 能量调峰,用电宽松时就 “充电” 储存,灵活又环保。

现在,Ⅳ 型瓶还在向船舶、氢能无人机、机车等领域 “进军”—— 未来,不管是海上运输还是空中作业,都可能看到它的身影。

四、总结与展望:解锁氢能的 “能量密码”

从氢能重卡的车厢到城际动车的底盘,从电网的储能站到未来的氢能船舶,Ⅳ 型储氢气瓶正以 “轻装上阵” 的姿态,为氢能时代铺就一条安全高效的 “能量运输线”。它不像传统气瓶那样 “笨重又受限”,而是用材料创新和工艺突破,成为了氢能产业链里的 “关键一环”—— 既守住了氢气的 “安全”,又解决了 “装得多、跑得远” 的需求。

在这场绿色能源革命中,中国智造正用创新的笔触,写下属于自己的精彩篇章 —— 而 Ⅳ 型储氢气瓶,就是其中最亮眼的 “一笔”。

来源: 河南省柔性电子产业技术研究院

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

河南省柔性电子产业技术研究院

河南省柔性电子产业技术研究院