会发光的植物,听起来像科幻电影《阿凡达》里的设定。但在科学家手里,它正在变成现实。

试想,若有一天,家里阳台上的多肉植物能在夜晚中发出温柔的光芒,那我们是否也可以不再依赖电力照明,那夜晚将是一种怎样的景象?

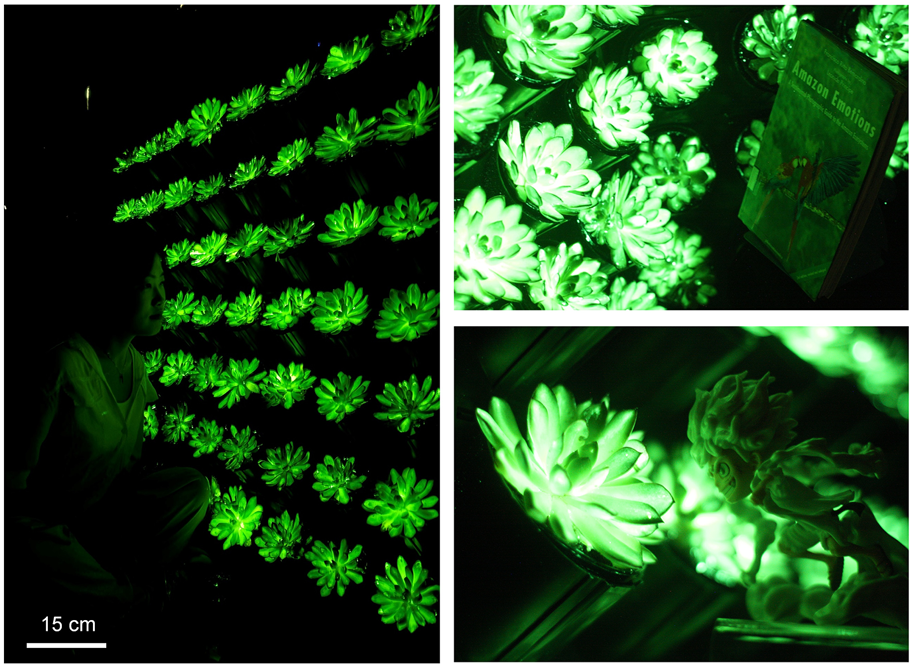

多肉植物在夜晚发光(图片来源:参考文献[1])

让植物发光,人类已经努力了几十年

让植物自己发光,这个听起来浪漫的想法,其实科学家们已经追逐了半个多世纪。早在20世纪80年代,美国科学家就尝试把萤火虫的荧光素酶(luciferase)基因植入烟草细胞中,让植物在实验室条件下发出微弱的荧光。那盆微光初绽的盆栽,正是人造发光植物的雏形。

进入21世纪后,基因工程和合成生物学的发展让这种设想更加接近现实。2024年,美国生物技术公司 Light Bio 推出了全球首款可商业化的发光牵牛花(FireflyTM Petunia),它能在夜晚持续发出淡绿色的光。这项技术通过引入细菌或真菌的自发光代谢途径,让植物体内能够合成荧光底物并触发化学反应。

发光牵牛花(图片来源:参考文献[2])

然而,这些基因改造型的“生物发光植物”仍存在诸多限制。

一是光太暗,其亮度远低于手机屏幕的微光,只能在完全黑暗中用长曝光相机才能拍摄到。二是颜色单一,目前已知的生物发光反应主要产生绿色或黄绿色光,难以实现彩色发光。三是代价高昂,需要复杂的基因构建与筛选过程,周期长、成本高,且易干扰植物的正常代谢。四是生态隐患,外源基因可能通过花粉或种子扩散,引发“基因漂移”的风险,对生态系统造成潜在影响。

于是,科学家们开始思考:有没有一种不改变植物基因、又能让它们“自然地”发光的办法?

一些研究尝试通过化学注入或纳米颗粒材料来赋予植物光学功能。比如美国麻省理工学院的团队曾把萤火虫荧光酶与纳米粒子结合,注入水芹中,使其在黑暗中闪耀数十分钟。然而,这些方法的共同问题是光亮太短暂、对植物损伤大,并不具备持续性或可重复性。

阳光驱动的多肉植物会“储光发亮”

2025年,来自华南农业大学材料与能源学院的刘树婷教授团队,找到了让植物“自然发光”的新方法。不同于基因改造,他们选择用材料科学的手段,让植物自己“学会”发光,靠的不是DNA,而是光的储存与释放。

会发光的多肉植物(图片来源:参考文献[1])

他们的灵感来自我们童年都玩过的夜光贴纸。这类贴纸能在明亮的时候吸收储存光能,并在黑暗中缓慢释放。刘树婷团队联想到:如果能把类似的发光颗粒植入植物组织,也许就能让植物像夜光玩具一样“吸光发亮”。

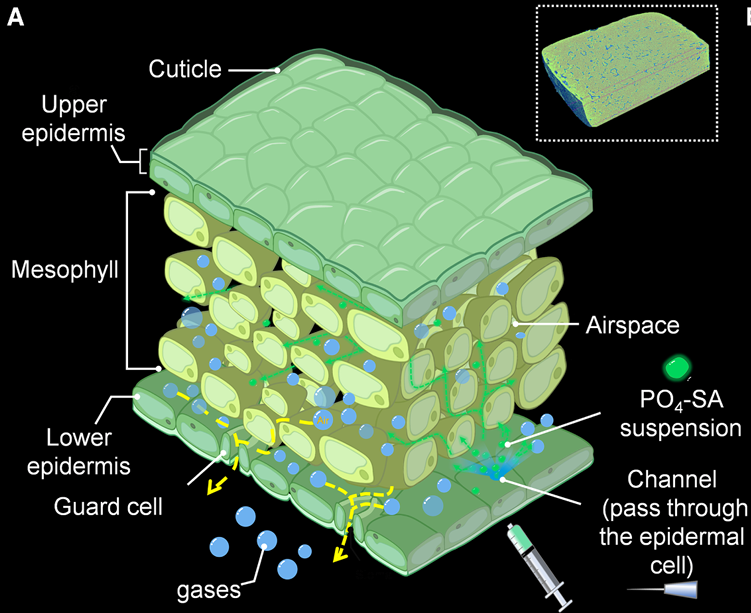

经过大量实验,他们选择了名为 SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺ (一种以Eu²⁺、Dy³⁺等离子激活的碱土铝酸盐系磷光材料)的绿色长余辉材料。研究发现,这种颗粒如果被处理得足够细、足够稳定,就能安全地进入植物叶片的组织间隙中。关键在于,他们不是让颗粒进入细胞,而是沿着细胞与细胞之间的空隙扩散,就像微小的光粒子在植物体内均匀分布。

发光颗粒在多肉植物叶片中的扩散过程示意图(图片来源:参考文献[1])

更令人惊讶的是,他们发现最合适的“光宿主”并非叶片松散的蔬菜或草本植物,而是结构致密、肉质厚实的多肉植物。这种植物的叶肉细胞排列紧密、空隙均匀,反而能让颗粒快速扩散,仅需一次注射,就能在十分钟内完成整株植物的“充电改造”。

在阳光或普通室内灯光照射下,这些经“充电改造”后的多肉植物就能储存光能,并在黑暗中持续发出柔和的绿色光,肉眼清晰可见,持续时间可达两小时。

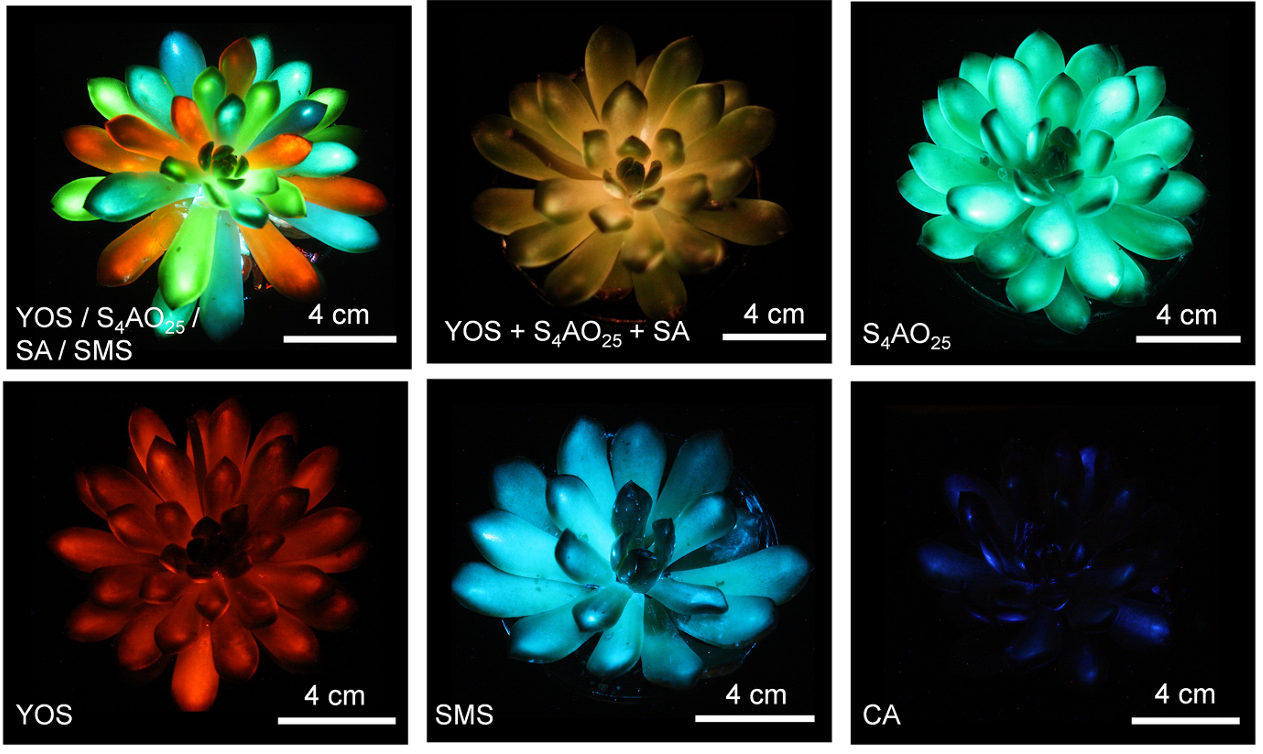

更令人兴奋的是,通过调配不同成分的磷光材料,科研人员成功让植物发出蓝光、红光、紫光和混合暖白光,首次创造了炫彩的“多色发光植物”。

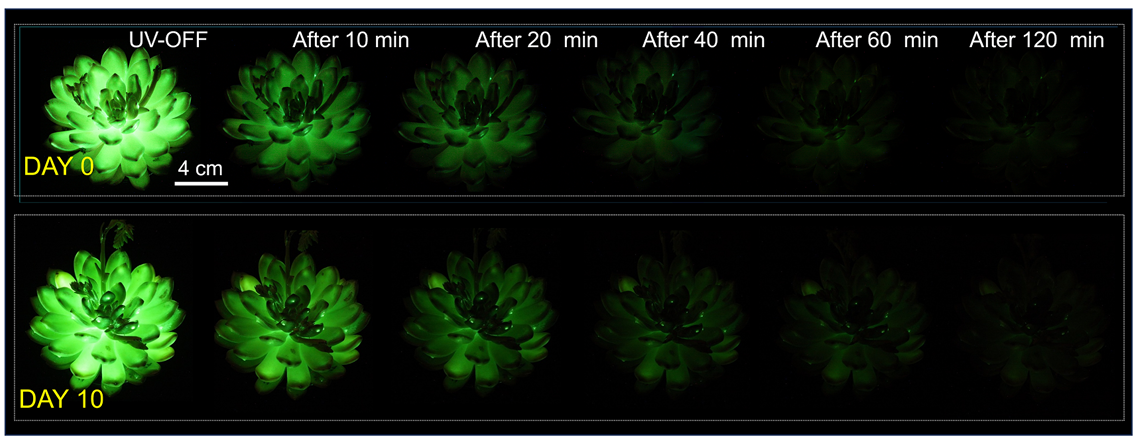

整个过程无需基因改造,也不会对植物生长造成明显影响。实验表明,这些植物在10天后仍保持正常的叶绿素含量、糖分与蛋白水平,只需阳光“充电”即可反复发光。

植物在10天后仍可发光(图片来源:参考文献[1])

总结

从萤火虫到多肉植物,人类用不同方式在探索“生物之光”的边界。这项研究不只是材料科学的创新,更是一种关于能量与生命的新思路——让植物既保持自然的生命力,又能成为能量转换的载体。或许在未来的城市夜景中,光将不止来自电,而来自植物自身。

参考文献:

[1] Liu, Shuting, et al. "Sunlight-powered multicolor and uniform luminescence in material-engineered living plants." Matter (2025).

[2] Bourzac, Katherine. "HOUSEPLANT HITS US MARKET FOR FIRST TIME." Nature 626 (2024): 701.

[3] Mitiouchkina, Tatiana, et al. "Plants with genetically encoded autoluminescence." Nature Biotechnology 38.8 (2020): 944-946.

[4] Krichevsky, Alexander, et al. "Autoluminescent plants." PloS one 5.11 (2010): e15461.

[5] Syed, Aisha J., and James C. Anderson. "Applications of bioluminescence in biotechnology and beyond." Chemical Society Reviews 50.9 (2021): 5668-5705.

策划制作

作者丨杨超 深圳理工大学博士

审核丨杨小满 中国科学院华南植物园副研究员

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体