近日,山东省水网运行调度中心调度运行部副部长、高级工程师郑英在2025科普中国说·河北场带来演讲《胶东调水的“导航系统”:如何给胶东地区精准送水?》。

以下是郑英的演讲节选:

一提到山东,大家往往想到的是泰山、孔子、趵突泉或青岛的海鲜,但很少有人知道,山东其实是一个极度缺水的省份。省人均水资源量不到全国平均水平的六分之一,对水的渴望几乎刻在了山东人骨子里。

为了“解渴”,我们建起了一张庞大的山东水网,它就像人体的血脉,全长超过710公里,把黄河水和长江水送进3000多万户人家,送到田间地头和工业厂区。

这张网巨大而复杂,运行管理的难度可想而知。过去调度员要对着图纸,一个数、一个数地算,一个电话、一个电话地打。后来有了电脑,能看到实时水位流量,但关键的判断和决策依然要靠人,就像开车时即使有导航,方向盘仍要自己掌握。

在我们最重要的胶东调水工程中,这种复杂性被放大了。工程全长600多公里,沿线有13座大型泵站、100多座闸阀站、40多个分水口门。我们每天都要解决三个难题:有限的水资源如何在青岛、烟台、威海之间分配?上百个泵站、闸门如何协同操作才能高效?突发的极端天气、设备故障又该如何应对?

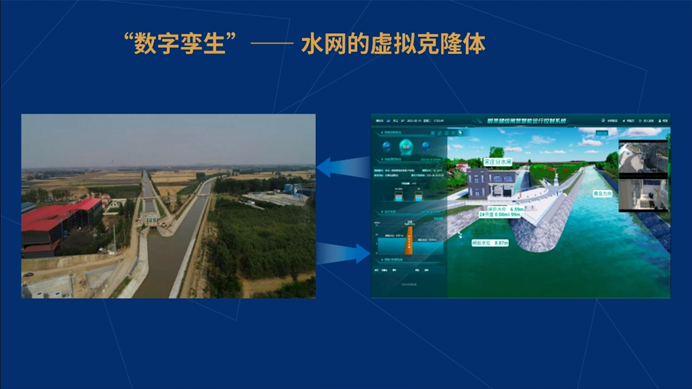

这些问题,仅靠人力计算和经验判断,越来越吃力。于是我们萌生了一个大胆的想法:能不能在数字世界中,建出一张与真实水网一模一样的“孪生水网”?

(图片来源于郑英PPT)

数字孪生系统就像真实水网的双胞胎兄弟,我们把每条河道、每座泵站、每个闸门都数字化,连水流速度、管道压力都实时同步。在数字孪生系统中,可以先行演练各种调度方案,不会影响真实世界。当真正的挑战到来时,这个虚拟的双胞胎就能帮我们快速决策。

今年3月,烟台、威海遭遇大旱,急需调水。我们只需在系统中输入“向烟台威海调水”的指令,系统背后的水利模型和AI算法就会开始运转。它考虑当时的水位、流速,结合运行情况,1分钟不到,就自动生成最优方案,清楚地标出每个泵站、闸门的开度、流量。

更神奇的是,我们的智慧大脑还能自动下达指令。过去要一个电话、一个电话地通知现场,如今指令通过网络传送到闸站和泵站。每个现场都有一个叫“调控智能体”的小盒子,我们给它起了个昵称,叫“小诸葛”。它能自主执行调度命令,让闸门自动开合,水泵自动启动。同时,我们还有无人机作为“千里眼”,沿着输水线路巡航,实时监测运行状态。整个过程无需人工操作,真正实现了无人值守、自动操控。

这次紧急调水任务,以前要花整整一天时间,现在只用了6个小时就能完成。过去水位波动十几厘米,如今控制在3厘米以内。可以说,我们让水流的“脉搏”变得前所未有地稳定、精准。

我们的智慧大脑不仅仅会调水,还能像天气预报一样预测水质变化,提前一周发出预警,保障供水安全。它还能自动计算出最节能的水泵组合,一年下来省下大量电费。智慧大脑还可以作为培训平台,让新员工在虚拟系统中练习高难度调度操作,既安全又高效。

这些成果的背后,是数据与经验的结合。我们把几十年来积累的上亿条运行数据喂给系统,又请来工作30多年的老调度员,把他们脑海中的经验规则转化为机器能理解的算法,让智慧大脑既有智商,又有情商。数据让系统学会了逻辑,经验让它学会了判断。

很多人可能觉得,这样的技术离我们的生活很远。但实际上,它带来的改变非常具体。过去从下令到城市供水恢复要24小时,如今只需6小时,一座城市能提前半天用上水。水位波动从10厘米降到3厘米,意味着我们能省下更多的水,去滋润更广阔的土地。

我们的成功实践只是一个开始,它就像一个样板间,为整个山东水网,乃至我们正在建设的、更宏伟的国家水网,都提供了一套可以复制、推广的方案。

设想一下,未来当河北需要水时,国家级的超级水网大脑就会立刻计算,是从长江调水,还是从黄河调水,哪个路线最快、最节能、最环保。

每一滴水都能被精准调度,流向最需要它的地方,发挥最大的价值。这就是我们水利人努力的方向。

策划制作

演讲人丨郑英 山东省水网运行调度中心调度运行部副部长、高级工程师

责编丨艾静

审校丨徐来、林林

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说