近日,河北工程大学学术副校长、教授级高级工程师雷晓辉在2025科普中国说·河北场带来演讲《智慧水网:给水网装上“自动驾驶系统”》。

以下是雷晓辉的演讲节选:

大家熟悉的无人驾驶汽车,能通过摄像头和雷达感知周围环境,再由车载大脑决策路线,控制油门、刹车和方向盘,实现从感知到决策再到执行的闭环,让汽车能自主运行,逐步实现无人驾驶。那么,水网是否也能像汽车一样,实现“自动驾驶”?

水网其实无处不在,从南水北调、三峡工程,到城市的供排水系统、河湖调度、灌区灌溉,它们共同构成了庞大的水网系统。要让水网“自动驾驶”,核心在于三个关键技术:具身智能,“左脑”与“右脑”协同,以及云计算与边缘计算的协作。

具身智能意味着每个闸站、泵站、水电站,都能像机器人一样“有脑有手”,能够自主感知、分析和执行控制。例如胶东调水工程的宋庄分水闸,系统会实时采集闸前闸后的水位、流量等数据,自动计算开闸程度,并指令执行器调整闸门。这就像闸站长出“眼睛”“大脑”和“手脚”,能自己感知、决策、行动,成为真正意义上的智能体。

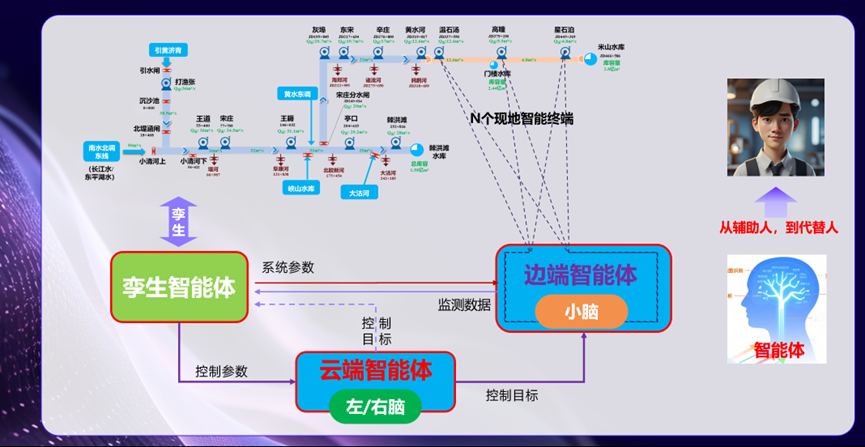

在整个水网系统中,我们还构建了“左脑”和“右脑”的结构。右脑负责理解与创造,左脑负责计算与执行,两者之间通过“胼胝体”协作,让系统像人一样实现科学、高效的决策。

以胶东调水工程为例,全线超过500公里,有十几座泵站、两百多座闸站,系统调度要综合考虑沿线城市的供水、防洪、生态、工业等多重需求,还要结合天气预报、政策法规、视频与文档等多模态信息。

过去调水的年计划、月计划的决策需要多地会商,现在我们用大模型充当水网的“右脑”,通过多模态识别,快速分析复杂数据并形成知识图谱。再把它转化为仿真与优化问题,由“左脑”完成精打细算推演优化,全局优化调度。

人类的大脑给小脑发指令,小脑给大脑反馈信息。水网的“大脑”部署在调度中心,进行“云计算”,“小脑”部署在现场的每一个闸站和泵站上,称之为“边缘计算”。

云端“大脑”与现场“左脑”“小脑”之间的协同,让整个水网成为一个由数百个智能体组成的复杂群体系统。每个闸站的“小脑”负责现场控制,云端的“大脑”负责总体规划,两者信息互通,构成完整的感知—决策—执行闭环,像人类神经系统一样精准运行。

未来的水网将由云端大脑与分布式小脑共同组成,每个泵站、闸站都配备一个边缘智能体。开始时它们与人协作,人类仍主导运行;随着系统不断优化与自学习,逐步实现由智能体主导、人类辅助,最终完全实现“无人驾驶水网”。

(图片来源于雷晓辉PPT)

当然,这样的系统必须安全可靠。就像无人驾驶汽车要通过严格测试一样,智能水网也要经过层层验证。我们无法直接在真实工程上实验,所以建立了一个“仿真水网”,在数学模型中复现真实水流过程。

智能体在这个虚拟环境中接受洪水、干旱、污染、设备故障等多重测试,评估它的智能等级:从L1到L5,等级越高代表智能化水平越成熟。测试包括模型在环测试、软件在环测试、硬件在环测试以及“人在环”环测试四个阶段,确保系统在逐步脱离人工干预的同时仍然安全、稳定、可控。

水网的智能化是AI革命的一部分。

回顾人类文明的进程,我们经历了两次伟大的革命:工业革命和正在到来的AI革命。工业革命让人类吃饱穿暖、城市林立,也让水利体系得到巨大提升,建起了大坝、调水工程和供排水网络,解决了“有没有”的问题。而AI革命带来的变化更深远,它不仅是文明层面的飞跃,更可能是“物种层面的变革”。

AI的到来将彻底改变水利行业。过去水网依靠人工监测和调度,而未来的水网将实现无人驾驶,要实现这一目标,智能体必须从规划和设计阶段就参与其中。就像如今的汽车都自带自动驾驶系统一样,未来的水利工程也将自带智能控制能力。

在施工环节,机器人与无人机将替代人工完成碾压、安装等高强度作业。而“智慧水利”将从复杂的软件系统,转变为模块化、可安装的智能设备体系,像安装摄像头一样简单高效。

AI时代到来,让我们水利行业从规划到设计,到施工,到运行都发生了颠覆性的变化。我希望越来越多的人关注并参与其中,共同见证这一场由科技引领的深刻变革。

策划制作

演讲人丨雷晓辉 河北工程大学学术副校长,教授级高级工程师

责编丨艾静

审校丨徐来、林林

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说