自古黄河多泛滥,每一次决口与改道,都给两岸人民带来深重灾难。西汉朝廷对黄河治理尤为重视,不仅修筑堤防、设立专职官吏,也催生出众多治河理论。汉哀帝初年,黄河“自魏郡以东,北多溢决”,河道紊乱,水迹难以分明。面对危局,哀帝下诏“博求能浚川疏河者”,正是在此背景下,贾让登上了历史舞台。

贾让(生卒年不详),西汉哀帝时期的“待诏”。除了这个身份,史书中再无关于他的更多记载。为何提出如此重要思想的人物,生平却近乎空白?这与汉代的“待诏”官制密切相关。

此制度用于临时征召士人,侍奉于宫廷,应皇帝咨询或处理特定事务。它虽为贾让提供了上书言事的机会,但其临时性和非正式、不记档的特性,也使得许多像他这样的能人异士,其生平事迹在历史长河中逐渐湮没,蒙上了一层神秘色彩。

在提出“治河三策”前,贾让不仅熟读前人治河典籍,更亲赴冀州(今河北一带)实地勘察水情,足迹遍及黄河下游。通过深入调研,他洞察到黄河问题的根源所在。

在贾让看来,上古时期,河道与人居相安无事,“大川无防,小水得入”,洪水有陂泽可蓄,有宽缓之地可游荡,灾害并不多发。

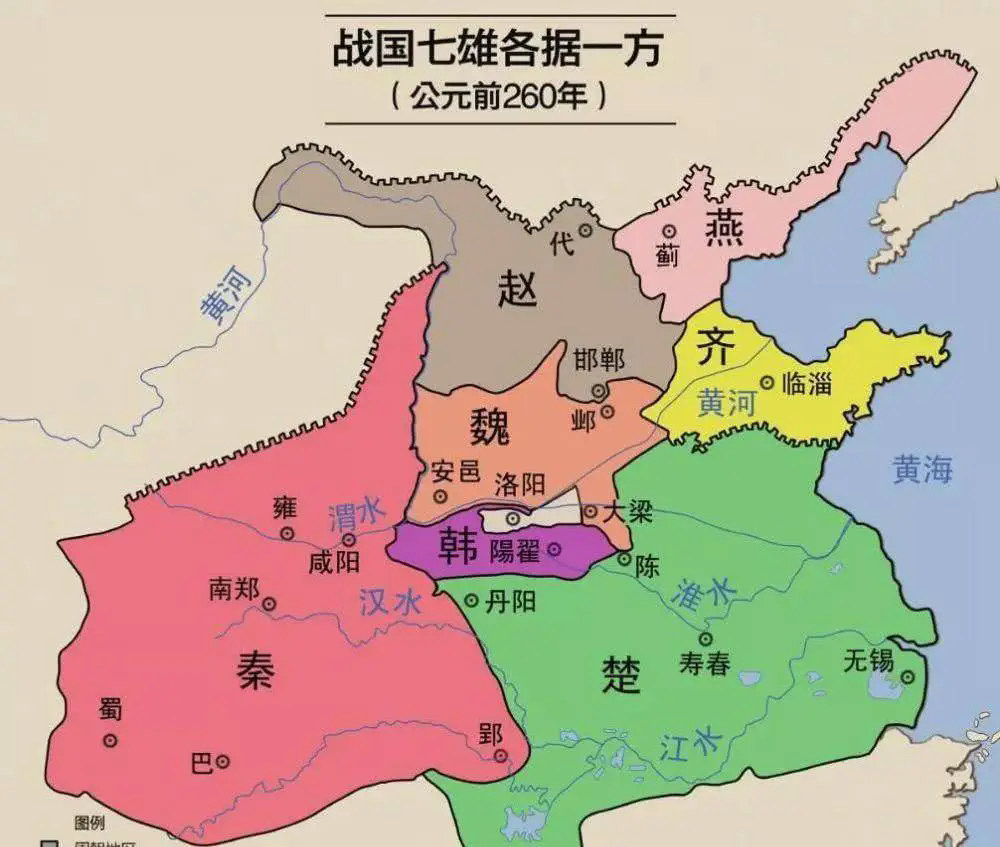

但自战国起,各国“各以自利”,始筑堤防洪。“齐与赵、魏以河为境。赵、魏濒山,齐地卑下,作堤去河二十五里。河水东抵齐堤,则西泛赵、魏,赵、魏亦为堤去河二十五里。”这时虽稍偏离河道,河水仍有游荡空间。

而进入西汉,情况进一步恶化。百姓不断与河争地,堤防“狭者去水数百步,远者数里”,更在黎阳等地修建石堤,迫使黄河“百余里间,河再西三东”,如游龙被困,不得安息。贾让站在黎阳堤上眺望,只见“河高出民屋”,危机四伏。

于是他应诏提出“治河三策”,主张人类应“不与水争地”,以“宽河行洪”为原则,实现人水和谐。这一思想,被后世誉为“贾让三策”,影响深远。

上策:改河北流,予水以路

“徙冀州之民当水冲者,决黎阳遮害亭,放河使北入海。”

贾让认为,上策是主动让出河道,实施人工改道。具体来说,就是将黎阳遮害亭一带堤防掘开,使黄河水向北流入大海,同时将冀州受水灾威胁的百姓迁移至安全地带。

他设想,借助太行山地形与东部金堤的自然约束,黄河将在短期内自动冲刷出新河道。虽然此举将损毁大量城郭、田庐与坟墓,移民规模庞大,但贾让算了一笔经济账:沿河十郡每年修堤费用上亿,一旦决口损失更多。不如将数年治河经费用于移民安置,从而一劳永逸。

他慨然发问:“大汉方制万里,岂其与水争咫尺之地哉?”若此策能行,可“为千年之安”,百姓不再年年忧水,朝廷不再岁岁耗资。这不仅是治河良方,更暗合现代“移民补偿”的治理理念。

然而,大规模移民牵涉甚广,朝廷难以决断。于是贾让又提出一条相对温和的中策。

中策:穿渠溉田,分洪兴利

“多穿漕渠于冀州地,使民得以溉田,分杀水怒。”

若不能彻底改道,贾让建议在黄河下游地区开凿多条漕渠。这些水渠既可分泄洪水,又能灌溉农田,化水害为水利。他在考察中发现,淇口一带土质坚固,导致水位壅高,便建议从此处向东修建石堤、设立水门,系统建设灌溉与分洪渠道。

贾让总结,开渠有“三利”:改良盐碱地、淤泥肥田增产、便利漕运;而不开渠则有“三害”:百姓疲于防洪、土地恶化、决溢频发。

他认为此策“虽非圣人法,然亦救败术也”,是兼顾现实条件与治理效果的务实选择。

下策:加固旧堤,疲于应付

“缮完故堤,增卑倍薄”

如果连中策也无法推行,则只能采取下策:在原有狭窄弯曲的河道上不断加高加厚旧堤。

贾让指出,这种被动防守的方式,结果只能是“劳费无已,数逢其害”,陷入“年年修堤,年年防灾”的循环,是最不可取的下策。

历代评价

贾让三策自提出便引发历代讨论,看法不一。

明代丘濬称:“古言治河者,皆莫出贾让三策。”(《大学衍义补》)

而明代刘天和则认为贾让的上策和中策都不可行,并指出邱的评价“非定论也”。(《问水集》)

清代夏驷更赞曰:“虽使大禹复出,亦未有不徙民而放流河北者。安得不以为上策哉!”(《经世文编》)

而清代治河名臣靳辅虽认为其上中二策难以实行,但也肯定其“必遗川泽之分”“宽缓而不迫”的思想,体现了人水和谐的自然观。

贾让的“治河三策”,是中国最早对黄河下游兴利除害的治河文献,在治黄史上地位举足轻重。虽然今天的社会已难有足够空间实行“宽河行洪”等理念,但其中“人水两安”的思想精髓,至今仍闪烁着智慧的光芒。

来源: 陕西水利博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国城市规划学会

中国城市规划学会