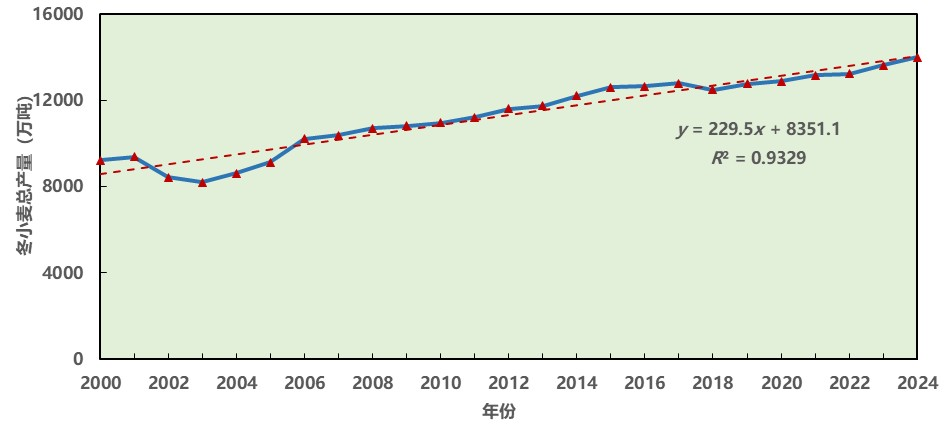

粮食安全是“国之大者”,关乎我国14亿多人口的生存需求,也是应对国际风险的战略屏障。小麦是我国三大主粮作物之一,其中冬小麦产量约占全国小麦总产的95%。随着育种、栽培等农业科技的进步,冬小麦的产量在稳步提升(图1),品质持续得到优化,口粮自给率基本达到100%,不仅满足了我国人民对高端优质面包、糕点等的需求,也显著改善了馒头、面条等多样化中式食品的加工品质。优良品种种子自主率已达到100%,“中国粮主要用中国种”有了基础,为口粮绝对安全提供了坚实保障。那么,冬小麦是如何让“国家粮仓”更殷实的呢?本文将从2000年至今我国各区域通过国家审定品种产量和品质性状演变的角度,讲述冬小麦近20多年来的高产优质发展之路。

图1 2000年以来我国冬小麦总产量变化趋势

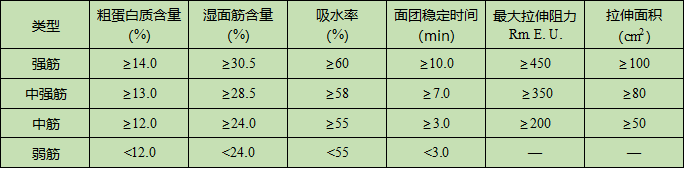

一、面冬小麦品种品质类型

根据《国家级小麦品种审定标准(2024年修订)》中优质品种的蛋白质含量、湿面筋含量及面团稳定时间等指标,可将冬小麦分为强筋、中强筋、中筋和弱筋4类(表1)。强筋小麦适合制作面包、优质方便面等需要较强筋力的食品;中强筋小麦主要用于制作优质面条、馒头等面食;中筋小麦适用于制作日常饺子、普通面条等中等筋力需求的食品;弱筋小麦适合加工蛋糕、饼干等松软食品。

表1 优质冬小麦品种的指标要求

注:来源《国家级小麦品种审定标准(2024年修订)》

二、面团特性得到改善

冬小麦品质的提升并不是所有指标都在增加。研究发现,北方强筋小麦的稳定时间和最大拉伸阻力显著增加,有利于提高面包品质;中强筋小麦的蛋白质和湿面筋含量虽略有下降,但稳定时间和拉伸阻力等面团加工特性参数值有所增加;中筋品种的湿面筋含量、吸水率以及稳定时间和拉伸面积等面团特性值均呈增加趋势。南方中筋小麦的湿面筋和稳定时间均得到提高,弱筋品种的最大拉伸阻力呈现先增强后减弱的趋势。

图2 不同类型优质小麦面粉制作的食品

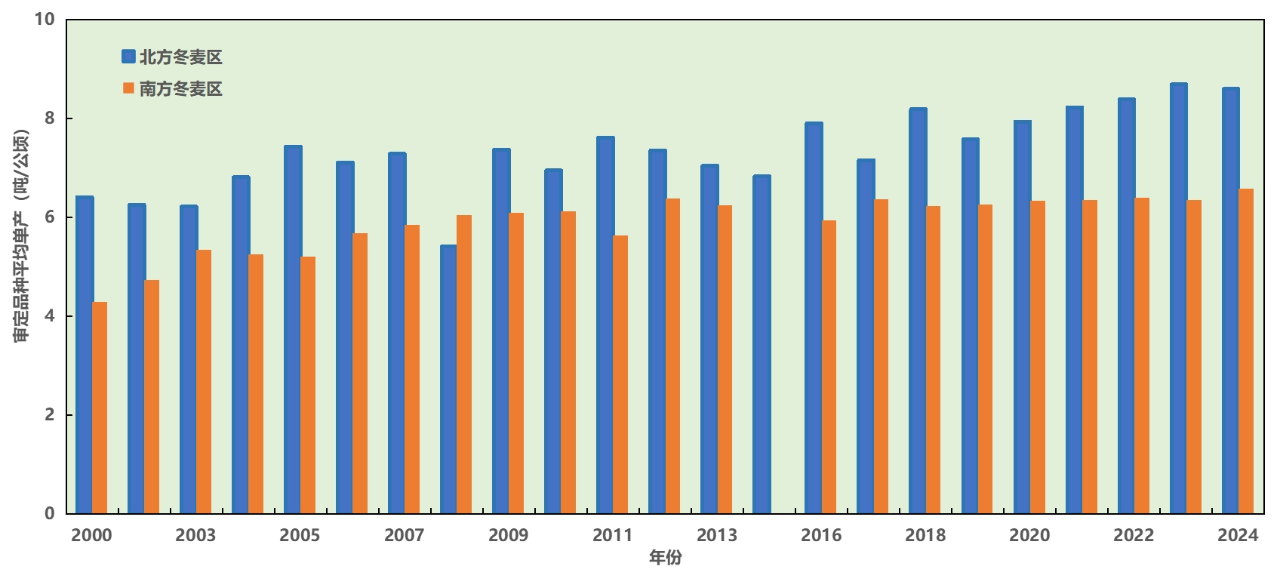

三、冬小麦单产稳步提升

过去20多年间,我国冬小麦品种平均单产实现了稳步增长(图2)。北方冬麦区,亩穗数、穗粒数和千粒重均呈增加趋势;南方冬麦区,亩穗数略有减少,而穗粒数显著增加。产量构成要素的协同改良保障了小麦单产的提升。

图3 2000—2024年国审冬小麦品种平均单产

四、未来挑战:高产优质抗逆协同

随着全球气候变化带来的高温干旱、病虫害频发等挑战,作物品种综合抗病抗逆性的提升以及保障作物具有一定产量水平上的稳产性和优质性,已成为农业生产亟需解决的问题。现代冬小麦生产的育种、栽培科技进步正朝着“高产+优质+抗逆”三位一体方向发展,不仅要进一步挖掘品种的高产潜力,更要满足优质面食品加工适配性,还要能抵御干旱、病虫等灾害,进一步保障产量水平的发挥。如何实现这些目标的协同,是当前和未来一段时间农业科研攻关的核心,也是保障我国饭碗端得更牢更稳的关键所在。

图4 冬小麦成熟期长势

注:部分图片来源网络。

参考文献:

吴柳格, 陈坚, 张鑫, 邓艾兴, 宋振伟, 郑成岩, 张卫建,近二十年国审冬小麦品种的产量与品质性状变化趋势研究. 作物学报, 2025, 51(7): 1814-1826.

科学审核:中国农业科学院作物科学研究所 张勇研究员

作者简介

郑成岩,博士,中国农业科学院作物科学研究所研究员,兼任中国作物学会栽培专业委员会委员、小麦学组副组长。主要从事耕作制度、作物栽培等的科研工作,在小麦对气候变暖的响应与适应机制及丰产应对途径、小麦-玉米(大豆)系统耕层土壤碳氮周年动态及其环境效应、小麦-玉米周年高产高效耕作理论与合理耕层构建技术等方面取得了较好的研究进展。近年来主持和参与国家自然科学基金、国家重点研发计划课题等项目。作为第一及主要完成人获得省部级科技奖3项,国家发明和实用新型专利12件,制订国家和地方标准与规程17项。共发表论文50多篇,主编/译书著4本,参编2本。

来源: 中国作物学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国作物学会

中国作物学会