谷子是起源于中国的古老粮食作物,其种植历史可以追溯到一万多年前的新石器时代早期。因具有耐旱、耐贫瘠、适应性强等特性,被视为资源节约型和环境友好型粮食作物,在我国北方粮食安全和特色产业振兴中发挥着重要作用。

传统谷子育种长期依赖少数骨干亲本,导致遗传基础日趋狭窄。近年来,随着种质资源数量的不断扩充,我国已积累超过2.8万份谷子种质资源,为谷子育种改良提供了丰富的遗传资源。但庞大的资源数量也带来了新的挑战:对成百上千份材料逐一进行系统鉴定,不仅耗费大量人力物力,也因材料间的高度相似性而降低了利用效率。因此,筛选出具有高代表性的种质——构建核心种质库,在减少人力物力投入的前提下,加速种质资源挖掘利用,已成为当前亟待解决的关键问题。

一、什么是谷子微核心种质?

想象一下,如果要研究几万份谷子材料特征,就像要在大海里捞针,既耗时又费力。科学家们于是提出了“核心种质”的概念:在庞大的资源库中,挑出一小部分具有代表性的样本,它们能最大程度地保留整个种质库的遗传多样性。而“微核心种质”则是核心种质的“升级版”,数量更少,但代表性依然很强,就像从一个大型展馆中挑选出最能代表其特色的“精品展区”。

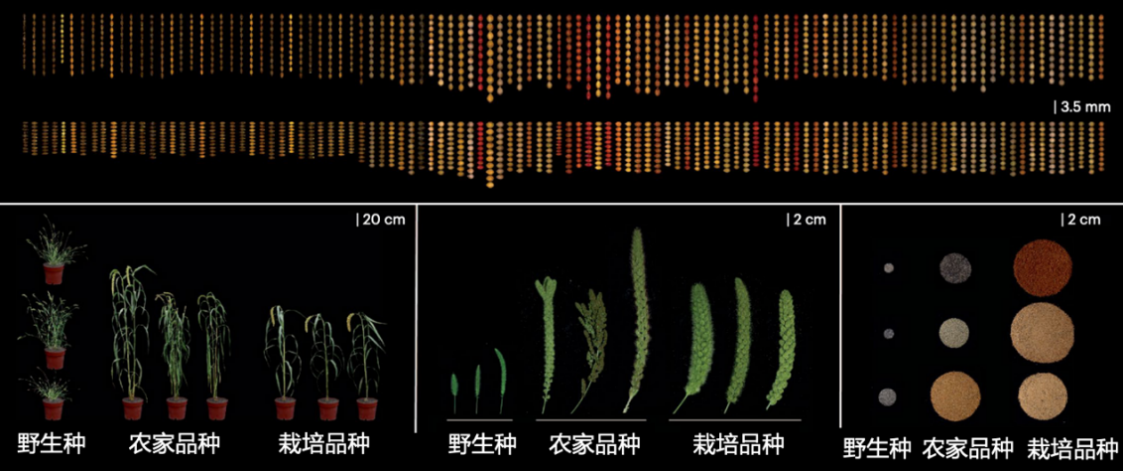

图1 谷子原始种质的多样性

二、如何构建谷子微核心种质?

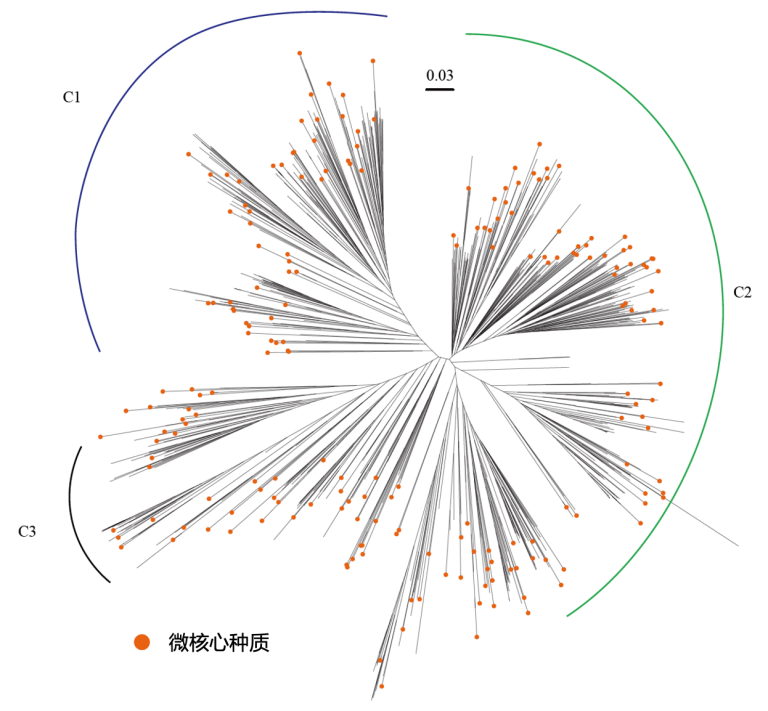

核心种质的构建通常需综合考量种质资源的表型、遗传与地理分布的多样性和代表性。研究人员对来自35个国家的967份谷子种质进行了系统分析,结合全基因组重测序数据与多性状表型信息,经过遗传距离、地理代表性和性状多样性的综合评估,最终筛选出200份最具代表性的材料,成功构建出一套谷子微核心种质。该微核心群体在遗传结构、性状多样性和地理分布上与原始种质高度一致,能够很好地代表谷子的整体资源特征。

图2 微核心种质在原始种质亲缘关系图谱上的分布

三、如何利用谷子微核心种质大幅提升种质资源挖掘利用效率?

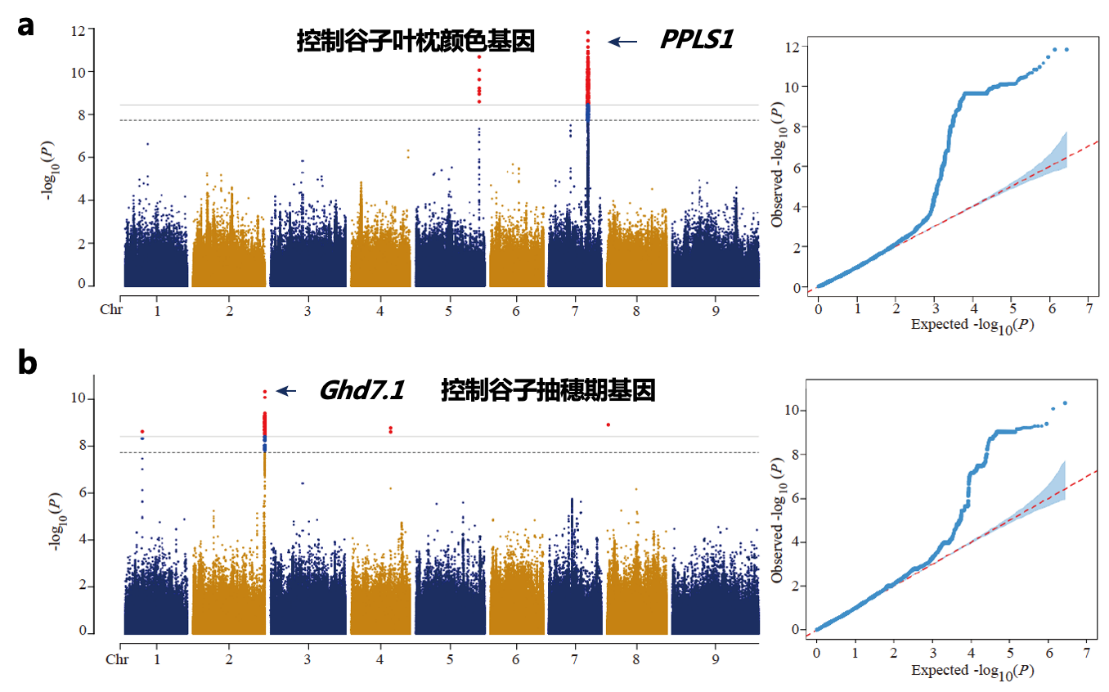

研究人员构建的微核心种质保留了原始种质资源的遗传多样性,既减少了冗余,又避免了重要基因的流失。同时,可以极大提升种质资源和基因资源的挖掘利用效率。利用该“精英群体”,科学家们进一步开展了全基因组关联分析,成功鉴定到10个与农艺性状相关的遗传区域,也就是影响抽穗时间、颜色等性状的关键基因片段。其中PPLS1基因与谷子叶枕颜色相关,而Ghd7.1基因是控制抽穗期的关键基因。这些发现不仅有助于理解谷子的遗传机制,也为培育高产、优质、适应性强的新品种提供了重要依据。

图3 微核心种质成功挖掘的功能基因PPLS1和Ghd7.1

谷子微核心种质作为“精英小队”包含了全球谷子资源的遗传精华。该微核心种质的利用不仅大大提升了谷子种质资源的管理和利用效率,还帮助科学家找到了多个与农艺性状相关的关键基因,为谷子遗传解析和新品种培育提供了可靠的材料基础。同时,这项研究也为其他作物的核心种质构建和遗传改良提供了重要的思路与参考。

参考文献:

梁红凯, 赵苏蒙, 陆琼, 周鹏, 智慧, 刁现民, 贺强. 谷子微核心种质的构建. 作物学报, 2025, 51(6): 1435-1444.

科学审核:李顺国 研究员 河北省农林科学院谷子研究所

作者简介

梁红凯,中国农业科学院作物科学研究所与海南大学联合培养在读博士研究生,作物遗传育种专业。主要研究方向为谷子种质资源挖掘利用、株型基因挖掘与功能解析。以第一作者(含共同第一作者)在《作物学报》、Theoretical and Applied Genetics、Plant Biotechnology Journal发表研究论文,并荣获2024年度垦丰奖学金。

贺强,中国农业科学院作物科学研究所前沿交叉技术中心研究员,中国农科院作物生物信息学及应用创新团队首席专家,博士生导师。长期从事基于多组学的种质资源挖掘利用、育种设计、生物信息等领域的研究。围绕作物种质资源、基因资源高通量挖掘与精准利用,构建了谷子、高粱、糜子、番茄等多个作物的高质量参考基因组、T2T基因组、泛基因组、超级泛基因组;揭示了多个作物驯化改良基因组演化历史;并规模化挖掘了水稻、谷子等作物重要性状优异基因位点,构建多组学研究及育种设计平台;推动基于泛基因组的遗传资源挖掘与应用研究体系的建立。相关成果以第一或通信作者(含共同)在Nature Genetics, Molecular Plant, New Phytologist, Plant Communications等期刊发表高水平SCI学术论文20余篇。

来源: 中国作物学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国作物学会

中国作物学会