郭家聿 华中科技大学基础医学院

胡道润 荆州市中心医院皮肤科

戴红燕 武汉儿童医院

想象一下,一个人的皮肤在短短几天之内仿佛如野火席卷一般——大片无菌性脓疱在皮肤上短时间内密集出现,融合成片,并伴随着剧烈的疼痛与瘙痒感,是多么痛苦!这可不是恐怖的电影特效,而是泛发性脓疱型银屑病(GPP)患者所正在经历的真实噩梦。GPP是一种罕见且凶险的疾病,在我国的患病率为1.403/10万,不仅残酷地侵蚀皮肤,更向全身的免疫系统发起进攻与挑战。

好在,这并非不治之症。现在,让我们一起解读GPP这一罕见疾病的核心真相。

皮肤拉起的“红色警报”——认识泛发性脓疱型银屑病(GPP)

什么是GPP?泛发性脓疱型银屑病(generalized pustular psoriasis,GPP)是一种罕见的系统性炎症性皮肤病,为银屑病的一种特殊类型,可与寻常型银屑病互相转化。GPP的确切病因与发病机制尚未完全阐明,可能涉及遗传、环境、免疫失衡等多方面。主要临床表现为躯干、四肢近端部位出现无菌性脓疱,常合并系统炎症表现及实验室检查异常。本病呈慢性病程,病情迁延反复,诱因及加重因素复杂,有一定的致死率,严重影响患者的生活质量。

(图片来源于网络)

这种病有多罕见?我国GPP的患病率为1.403/10万,并正因如此,不少患者被误诊或漏诊。

什么人群最容易患病?任何年龄均可患病,我国GPP整体呈“双峰”分布,首次出现的高峰为0-3岁,第二高峰为30-39岁。并且存在一定的性别差异,女性患者较男性患者更多。

谁是“幕后推手”?——探寻GPP的发病之谜

GPP的发病大多与多种基因突变相关,而这其中最常见的就是IL36RN基因发生突变。

IL36RN基因主要负责编码白细胞介素-36 (IL-36)受体拮抗剂。在我们正常人的体内,IL36RN基因就像一个“刹车”或“开关”,当IL-36(一种强烈的促炎细胞因子)过度产生式,IL-36Ra就会与之结合,阻止其发生强烈的炎症信号。当IL36RN基因发生突变时,产生的IL-36Ra蛋白功能失常或缺失,这就导致IL-36这个“加速器”失去了刹车的制约,可以不受控制的持续激活下游炎症通路。

而这种基因突变只是提供了一个“火药桶”,若遇到某些触发因素(如感染、药物、怀孕、压力、重度低钙血症等)便可瞬间点燃这包炸药,引发后续的灾难。

IL-36失去“刹车”后持续激活炎症,如同打开的“炎症开关”关不上,进而刺激患者的体内将产生大量的促炎细胞因子,其中IL-17和IL-22会进一步刺激角质形成细胞过度增殖、分化异常,并产生更多的IL-36和其他炎症因子,形成正反馈循环,同时产生的TNF-α和IL-1β等其他强效的炎症因子也会参与其中。这场炎症因子“风暴”会向血液中发出强烈的信号,招募大量的中性粒细胞(一种免疫细胞)进入皮肤,并在表皮内聚集,进而形成肉眼可见的脓疱(脓疱内没有细菌,完全是免疫细胞和炎性介质)。

当“星火”瞬间“燎原”——了解GPP的临床症状

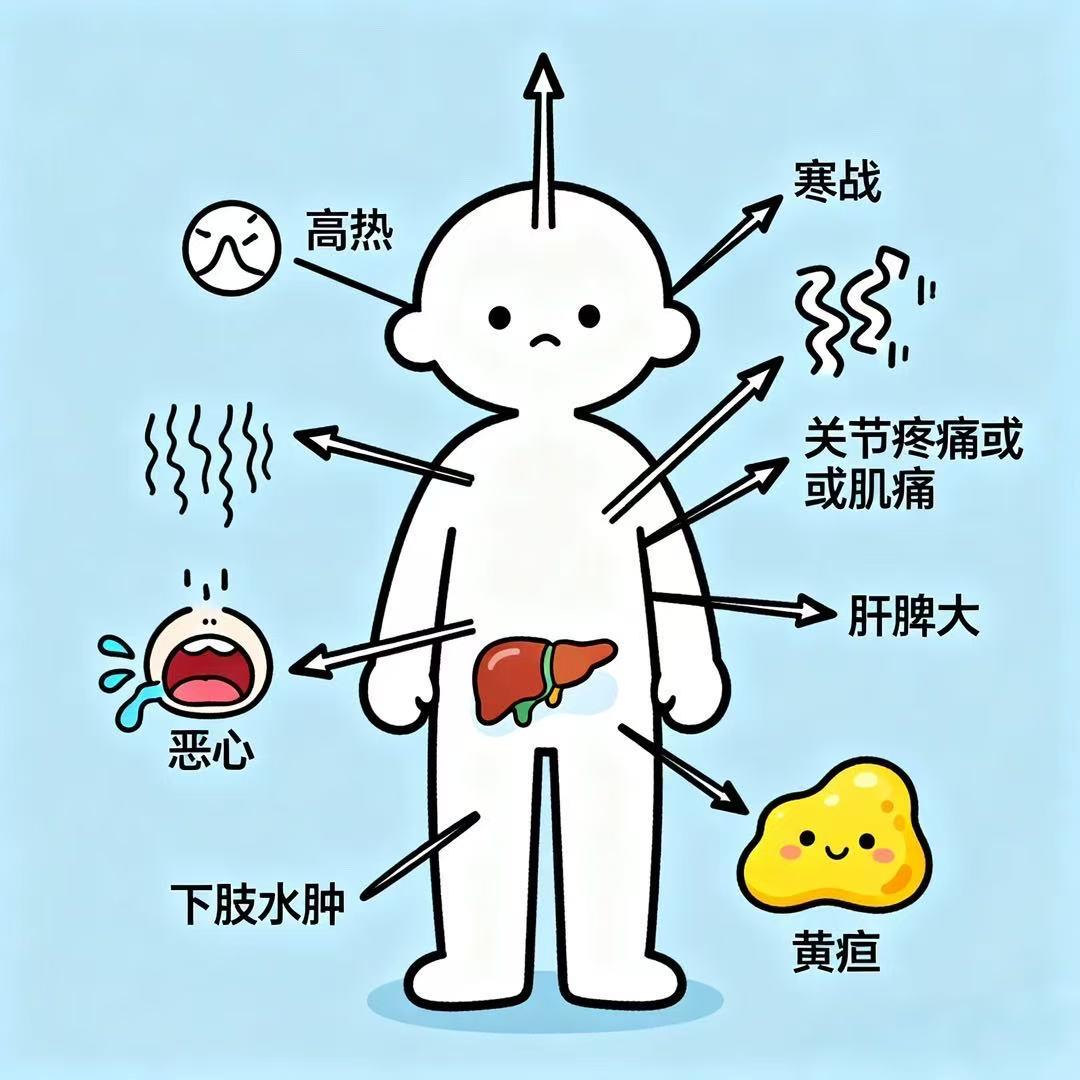

急性GPP(von Zumbusch型):临床最常见的急性危重类型,红斑或正常皮肤基础上出现广泛而密集分布的粟粒大小无菌性脓疱,脓疱可逐渐融合形成脓湖,伴有触痛,甚至部分患者可进展为红皮病,系统症状突出,表现为高热、寒战、关节疼痛或肌痛、恶心、下肢水肿等,重症患者可出现肝脾大及黄疸症状。

环状脓疱型银屑病:环形或多环形的红斑,在红斑边缘可见粟粒大小无菌性脓疱伴细碎脱屑,脓疱多不融合,不合并或仅有轻度系统症状。

妊娠期GPP:仅发生于孕妇的特殊亚型,多发于妊娠中晚期,少数可在早期发病,病情随妊娠进程加重。临床表现与急性GPP型相似,但皮疹多起褶皱部位,如腹股沟、腋窝、乳房下、脐窝等,病程持续至婴儿出生或生后数周,容易在妊娠时反复发作,且发病症状逐次加重,严重危及孕妇与胎儿的生命健康。

婴幼儿脓疱型银屑病:临床表现可为环状脓疱型银屑病,亦可为急性GPP型表现,常合并高热等系统症状。部分患儿可伴随生长发育迟缓。

GPP的局限型:无菌性脓疱反复出现在原有的银屑病斑块处,多不合并系统症状。

混合型脓疱型银屑病:兼具急性GPP和环状脓疱型银屑病的临床表现。

扑灭“火焰”,重获生机——GPP的治疗

1.治疗目标:迅速控制皮肤症状及系统炎症,预防并发症,治疗合并症,降低致死率,减少疾病复发,提升生活质量。

2.一般治疗:消除诱因和加重因素,加强对症支持治疗及创面护理,警惕感染。

3.外用治疗:急性期以温和为主,避免刺激性药膏(如强效糖皮质激素软膏),避免诱发新的脓疱,宜选择洗剂、粉剂或药浴治疗,脓疱干涸后可以选择含神经酰胺、凡士林等成分的润肤剂,修复皮肤屏障。

4.物理治疗:急性期禁用光疗。在脓疱缓解后可采用窄谱紫外线治疗。

传统药物治疗:可遵医嘱采用维A酸类药物(一线治疗药物)、环孢素(急性重症患者快速控制症状)、甲氨蝶呤、糖皮质激素(重症且其他药物无效时短期使用)等。

生物靶向治疗:在成人、儿童GPP患者的治疗中显示出一定的疗效与安全性,如针对IL-17A、IL-23、TNF-α、IL-36等炎症因子的靶向药物。

结语:管理GPP的关键——及时干预与长期守护

泛发性脓疱型银屑病,是免疫系统在皮肤上点燃的一场错误的“烽火”。战胜它,需要双管齐下:一方面,依靠现代医学手段(如生物抑制剂等精准治疗)迅速扑灭急性发作的“大火”;另一方面,通过细致的日常护理、规避感染等诱发因素,遵医嘱规律治疗,定期复诊,共同守护皮肤的“和平”。

请记住,你并非孤身一人。随着医学的进步,有效的“灭火工具”已越来越多。每一次规范的治疗,每一次耐心的护理,都是在为皮肤重建坚固的“防火墙”,让生活逐步回归正常的轨道。

参考文献

[1]国家卫生健康委办公厅关于印发软骨发育不全等86个罕见病病种诊疗指南(2025年版)的通知https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202507/5b3f41180a42465eb9eec34597bacaf2.shtml

[2]《脓疱型银屑病诊疗中国专家共识(2022)版》编写委员会专家组.脓疱型银屑病诊疗中国专家共识(2022)版.中华皮肤科杂志,2022,55(3):9.

来源: 大学生快乐科普驿站

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大学生快乐科普驿站

大学生快乐科普驿站