随着10月22日iPhone Air国行版开售,网友们炸了锅——不是因为5.6mm的超薄机身,而是它彻底取消了SIM卡槽。

其实,这个让大家集体“断舍离”的技术,早在14年前就埋下了伏笔。今天,小漫就来扒一扒eSIM的前世今生,看看这个“看不见的SIM卡”如何悄悄改变我们的通信方式。

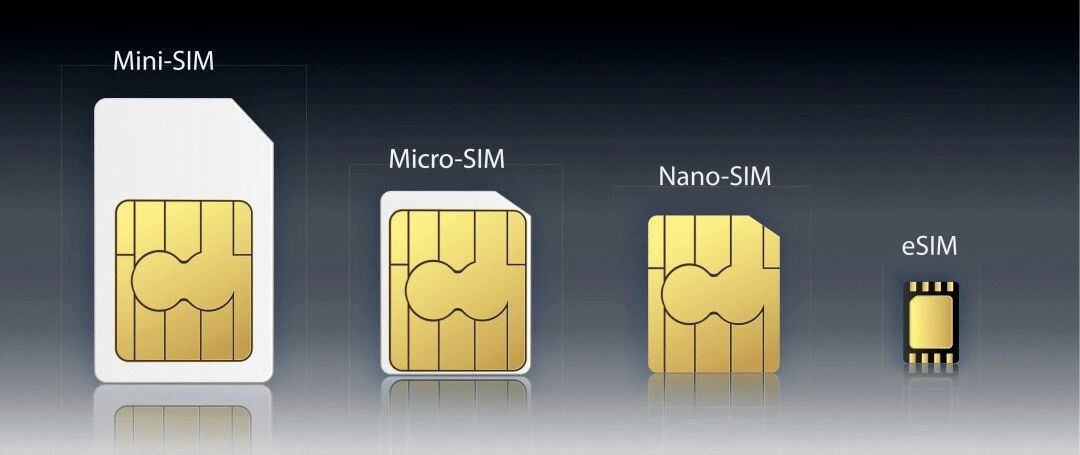

不同尺寸规格的SIM卡和eSIM卡

来源:中国科学院半导体研究所

从孤军奋战到全球狂欢

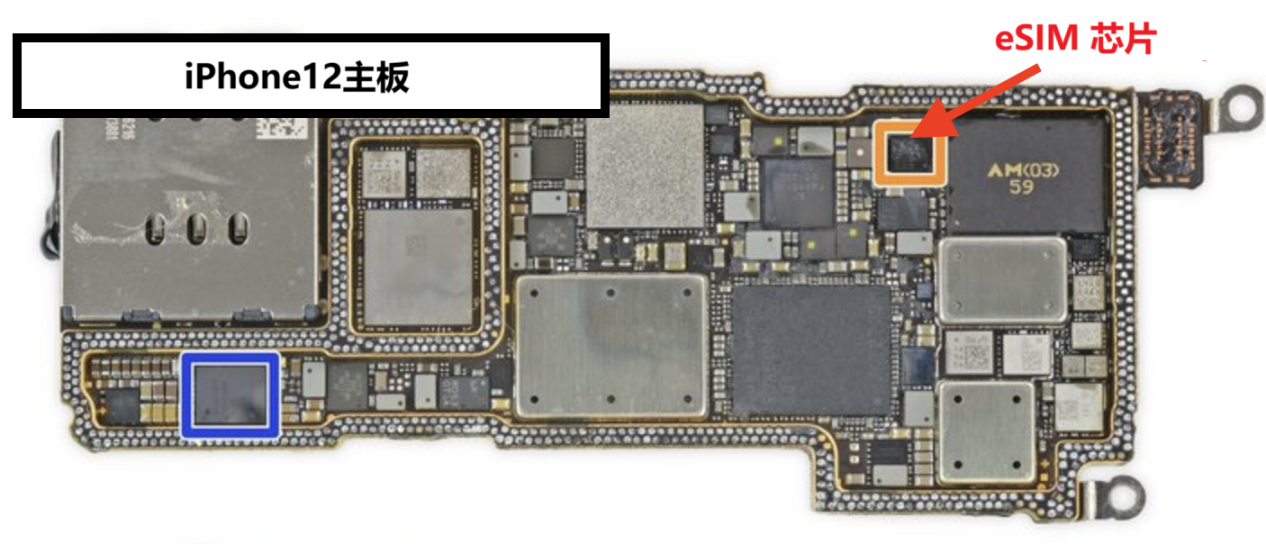

eSIM卡全称是Embedded-SIM,也就是“嵌入式SIM卡”。简单来说,过往我们的通讯业务基本都是寄托在我们那张小小的SIM卡里面。但现在不用了,它被直接焊接到你手机的主板里,成了一个内置的芯片。理论上来讲,你要用哪个运营商,就能让运营商把你的号码信息“隔空投送”到这个芯片里。

打个比方,传统SIM卡是租来的房子,搬家(换手机)就得退租;eSIM是买了房,装修(换运营商)随时换,产权(设备)永远是你的。

事实上,eSIM并不是一个新概念。

早在2011年,Apple就悄悄申请了“虚拟SIM卡”专利,想让iPhone摆脱运营商束缚,结果被运营商集体抵制,毕竟谁也不想失去对用户的“控制权”。

2016年,GSMA(全球移动通信协会)出手,发布eSIM全球标准,30多家运营商和苹果、三星、谷歌集体站台。从此,eSIM从厂商自嗨变成行业共识。

2021年,工信部正式印发《“十四五”信息通信行业发展规划》,明确提出:“推动嵌入式SIM卡(eSIM)新兴技术应用,深化新技术新业务在垂直行业和领域的拓展”。

但好景不长,2023年三大运营商突然叫停eSIM业务,原因是有人利用远程写卡漏洞搞电信诈骗,安全问题让eSIM发展陷入停滞。

2025年10月,工信部正式批复国内三大运营商开展eSIM手机商用试验,联通预约通道开启4小时就有15万人排队,移动、电信也火速跟进。Apple也趁热宣布:未能与今年的另外三款iPhone同步发售的iPhone Air于10月22日开售,将取消实体SIM卡槽、仅支持eSIM激活,这也是首款与国内运营商eSIM业务直接适配的主流手机机型。

这场迟到两年的“无卡革命”,终于在国内落地。

iPhone 12支持eSIM。

来源:中国科学院半导体研究所

eSIM虽好,但……

少了实体卡,eSIM的好处到底在哪里呢?

要知道,手机内部“寸土寸金”,取消一个实体卡槽,省出来的空间可以塞进更大的电池、更好的摄像头模组,或者让手机做得更薄。少一个开孔,也能提升手机的防水防尘性能。

对于用户来说,自然也是大好事。无需实体卡、无需插拔,所有开卡、换卡、携号转网等操作均可在线完成,极大地简化了流程。“一号双终端”意味着你的手机和智能手表可以共享同一个号码,出门跑步、下楼买菜,把手机扔家里,只戴个手表,电话、微信也能一个不漏。

自由、丝滑、优雅,这才是21世纪数码时代该有的样子。

讲到这里,大家是不是蠢蠢欲动了?

但是小漫要泼盆凉水了,如果是普通消费者,或许可以再等等。

目前,想要办理eSIM业务,跑营业厅这个步骤是无法省略的,工信部明确在商用试验期间暂不开放线上方式办理eSIM手机业务,须要本人带着身份证(未成年人、他人代办一律不允许),以及eSIM设备到预约的线下营业厅进行办理。

关于eSIM的使用规则,需要符合“一证五户”的规定,即同一身份证名下在所有运营商处的号码总数受限,同时,每台手机最多绑定2个国内运营商的eSIM。

此外,目前明确支持的手机型号有iPhone Air和OPPO Find X9 Pro卫星通信版等,其他品牌如华为、小米等机型暂未出现在支持列表中,推测需等待后续软件更新和运营商认证。

可以说,现在的eSIM业务仍然处于一种“阉割”状态。当然,技术的发展从来不是一蹴而就的,让我们给它一点时间。

三大运营商已上线eSIM办理业务。

来源:中国移动App

除了iPhone Air,多个品牌的eSIM手机已在路上。公开资料显示,近期华为、OPPO等国内厂商将陆续推出既支持实体SIM卡又支持eSIM的手机产品。

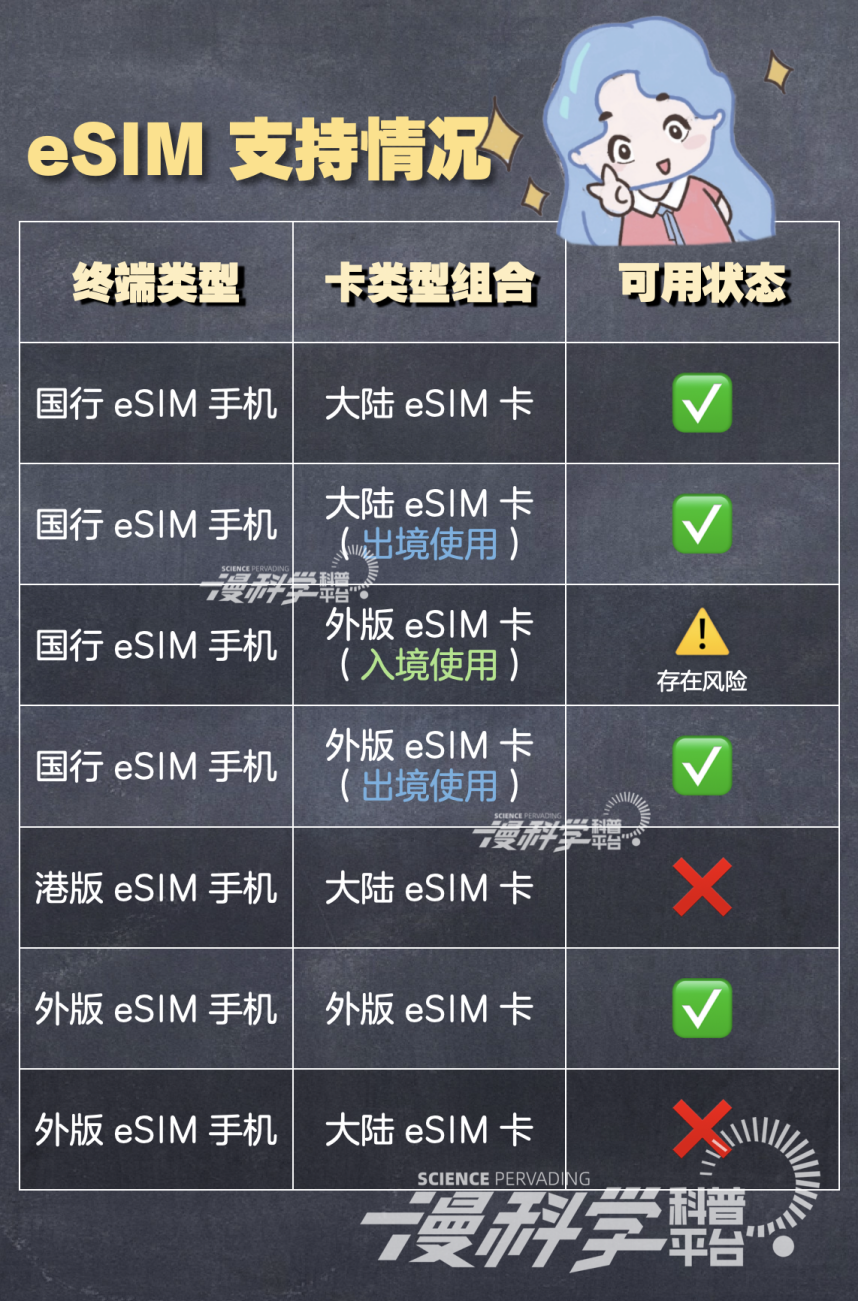

最后,小漫根据现有政策为大家总结下eSIM的支持情况:

国行eSIM手机+大陆eSIM卡=可用

国行eSIM手机+大陆eSIM卡出境=可用

国行eSIM手机+外版eSIM卡入境=存疑

国行eSIM手机+外版eSIM卡出境=可用

港版eSIM手机+大陆eSIM卡=不可用

外版eSIM手机+外版eSIM卡=可用

外版eSIM手机+大陆eSIM卡=不可用

参考资料:

[1]崔爽.eSIM商用落地,手机进入“无卡时代”?[N].科技日报,2025-10-15 (003).

[2]冯雨瑶,李乔宇.三大运营商均已布局eSIM手机业务[N].2025-09-11 (B02).

供稿单位:重庆陆海传媒有限公司电脑报出版分公司

编辑:叶家余

审核:陈 鑫、杨建华

审核专家:余师亮

声明:除原创内容及特别说明之外,推送稿件文字及图片均来自网络及各大主流媒体。版权归原作者所有。如认为内容侵权,请联系我们删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会