大千世界,无奇不有。

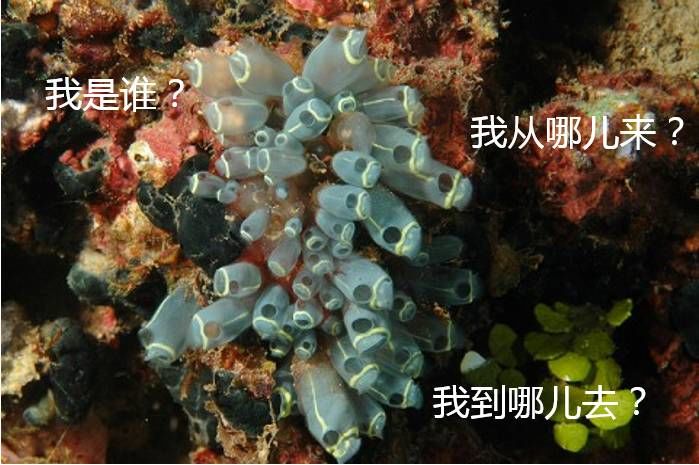

前段时间,一组海鞘的照片在日本社交网站火了。它们在日本冲绳久米岛附近被人发现并拍照上传到网上,凭借着“萌萌哒”的外形俘获了大批粉丝。因为“脸”酷似熊猫,身体透明却有着类似“骨架”的构造,当地人便给它们取了个生动有趣的昵称:熊猫骷髅海鞘。

其实,海里造型奇特的海鞘还有很多,有的形似茄子,有的形似菠萝,有的形似水壶,有的形似灯泡……

灯泡海鞘

形似茶壶的海鞘

图为“蛟龙号”在大洋37航次第一航段6040米深处拍摄的海鞘

走近脊索动物

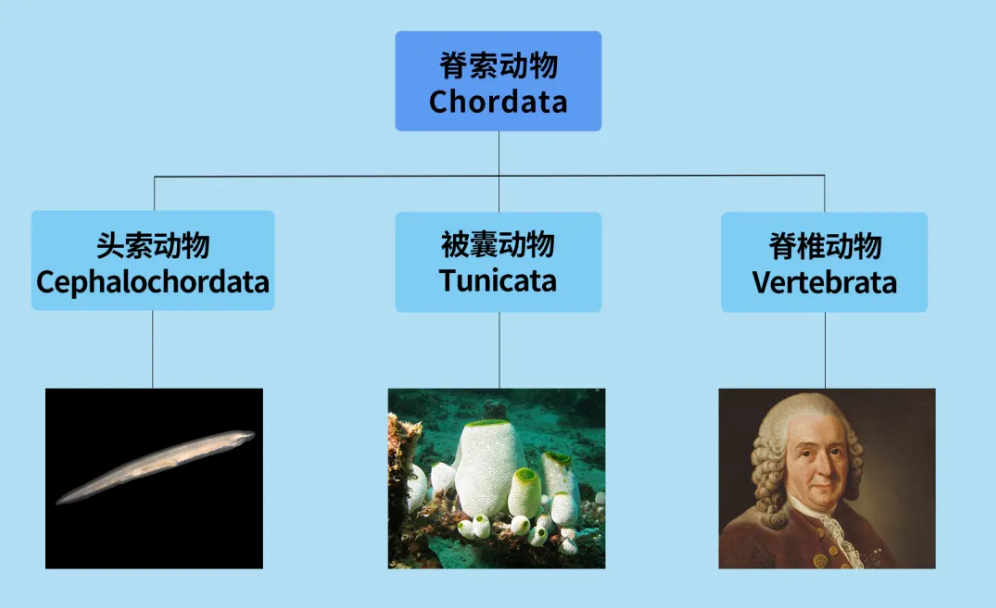

海鞘属于脊索动物门、尾索动物亚门,海鞘纲。说到脊索动物,可能很多朋友不太熟悉,其实它是动物界最高等的一门,也是其发展得最成功的一类。脊索动物往下还可以分为三个亚门——头索动物亚门、脊椎动物亚门以及被囊动物。通常来说,海鞘是脊索动物门被囊动物亚门(旧称尾索动物亚门,注意不是猥琐哦)海鞘纲(Ascidiacea)动物的总称。

头索动物以文昌鱼(似鱼而非鱼,两端尖细,无明显头部)为代表,终生保留脊索和神经管;被囊动物以海鞘为代表,幼虫期具有脊索和神经管,成体会失去这些结构;脊椎动物以人为代表,脊索被骨质的脊柱替代。

什么?还是有点乱?没事,看完下面这张图,你一定能get到它们之间的关系!

逆行变态的海鞘竟然会“自食其脑”

脊索动物最大的特点就是有神经系统和支撑身体的棒状结构。对于我们人类来说,这些就是我们的大脑、周围神经系统和脊椎,而对属于被囊动物亚门的海鞘来说,则是神经管和脊索。

海鞘小时候形似蝌蚪,身体内有一条脊索,脊索背侧有背神经管,咽部有鳃裂,甚至还有类似眼睛的眼点……小海鞘的尾部很发达,神经系统可以控制尾巴的摆动,让小海鞘能在海里自由地游泳。

底栖海鞘(Phallusia nigra)从幼体变为成虫的过程

然而,海鞘的自由时间很短暂,在水里游荡一段时间后,它就会找一个合适的地方“安营扎寨”,用自己身体前端长出的凸起吸附在其它物体上。固定下来后,海鞘不再需要复杂的神经系统来支配身体,它的尾部会逐渐萎缩直至消失,神经管也逐渐退化成神经节(这个神经节连接着海鞘的嘴巴和心脏,最重要的功能就是控制进食)。与此同时,海鞘的咽鳃裂急剧增多,咽部大为扩张,体壁分泌背囊素形成了保护自己身体的被囊。因此,尾索动物也被称为“被囊动物”。从此以后,海鞘就通过一个进水口、一个出水口过滤浮游生物。这种因为失去了一些原有的构造而导致形体变得更简单的现象被称作“逆行变态”。

也就是说,随着发育的进行,海鞘的“脑子”逐渐消失(还有种说法是海鞘在发育过程中会“吃掉”自己的脑子),它也变成了一个“边拉边吃”的无脑动物。这种现象在动物界非常罕见,因此,海鞘对研究和解决脊索动物的起源问题等方面有重要的意义。

打开吃货新世界的大门

讲到这里,可能有些小伙伴坐不住了,开始琢磨海鞘究竟能不能吃。毕竟它是海里的动物,四舍五入也属于海鲜了。不瞒你说,还真有可以吃的海鞘,比如真海鞘(Halocynthia roretzi),因为它形似菠萝,因此也被人们称为“海菠萝/海凤梨”。别看海菠萝长得疙疙瘩瘩、麻麻赖赖的,一点都不圆润,但是它深受日韩人民的喜爱,常被做成刺身端上桌。

可以吃的“海菠萝”

那么问题来了,海鞘好吃吗?很遗憾,小编没吃过,你如果有机会就替小编尝一尝吧~

来源: 大洋样品馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大洋样品馆 张老师

大洋样品馆 张老师