德米特里 · 门捷列夫于 1869 年 3 月发现了元素周期律,这个规律可以解释一切化学元素的性状,但这个发现却受到一些科学家的抵制。甚至罗伯特·本生,那位发明光谱分析的著名科学家也嘲讽道:“从股票市场的公告牌数字也能得到这样的概括。”后来本生一定不止一次懊悔自己发表了这样的言论。但在1869 年门捷列夫仍需证明这个元素周期律,而他的证明确实精彩绝伦。元素周期律的伟大不仅仅在于,它高度概括了化学元素的性质,并把所有已知元素按严格顺序排列起来,它犹如一个指南针,让人类在茫茫的化学海洋里扬帆远航,发现那些组成宇宙的新元素。基于这个元素周期表,门捷列夫后来预测了数种新元素的发现。

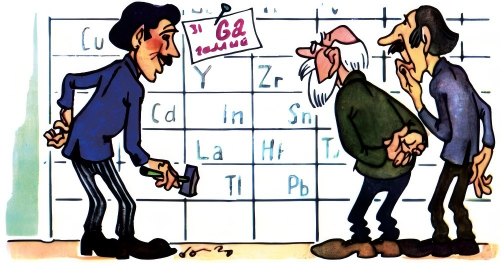

第一个验证了门捷列夫周期表的元素就是镓。

1870 年底,在对俄国物理和化学学会致辞时,门捷列夫指出,周期表的第三列第五行应该属于一个尚未发现的元素,而这个元素一定在自然界里存在。他详细解释了这个元素的性状,并暂为其命名“ 类铝 ”(它在周期表里位于铝的下方 )。门捷列夫甚至预言这个元素可以通过光谱分析仪发现。(讽刺的是发明光谱分析的本生怎么也想不到这给他开了个玩笑,光谱分析证明本生的最初结论是错的。)

发现新元素的消息不胫而走。1875 年法国化学家布瓦博德朗研究了一个闪锌矿样本,这个样本来自比利牛斯山的皮埃尔菲特。他在样本里发现了一位“ 不速之客 ”—— 一条紫色的线,证明矿石里面包含一种未知的化学元素。

但发现一条光谱线是一回事,把相应的元素分离出来却是另一回事。这可不是个轻而易举的活,因为在闪锌矿里这种元素的含量非常小。不过科学家还是成功了:他不断地实验,得到了 0.1 克这种新金属。最艰难的部分完成了,勒科克 ·布瓦博德兰要给新元素起个名。他把这个元素叫做镓,纪念他的祖国,因为镓的词根是 Gallia, 在拉丁语里就是法国。不过很快就有风言风语说,勒科克 ·布瓦博德兰巧妙地把自己的名字藏在元素名称里,因为 Gallus 拉丁语的意思是公鸡,而法语的公鸡正好是勒科克 ·布瓦博德兰的名 le.coq。

很快镓的发现就发表在法国科学院院刊上了。当门捷列夫听到这个消息,他认识到镓就是元素周期表里的那个类铝元素。在给法国科学院的信里,他写道“ 从这个元素被发现和分离的方法及其特性看,我们可以认为镓不是别的,就是我们说的类铝元素。”

确实,理论上的类铝元素特性与现实的镓元素特性惊人地一致。唯一的区别就是密度:根据门捷列夫的推断,密度应该是 6 克 / 立方厘米,而法国化学家发现的密度是 4.7 克 / 立方厘米。谁对呢? 是从未见过这个新金属的门捷列夫,还是不仅仅手上拿着新金属还做了很多实验的勒科克 ·布瓦博德兰 ? 事实上,科学史上理论和实践产生矛盾的例子屡见不鲜,思想质疑实验结果的情况也不在少数。

为了证明自己正确,勒科克·布瓦博德兰分离了少量镓,仔细清洗干净,做了深入研究。这次他发现密度确实近 6 克 / 立方厘米,他于是公开承认了门捷列夫是对的。他这样写道:“确立新元素的密度对证明门捷列夫的理论推断有无以复加的重要性。”

许多其他金属的故事也十分类 似。正如人上一百,形形色色,每 一个金属的发现也不尽相同。哪怕 如锆和铪、钽与铌这样的“双胞胎 ” 元素也有着不同的故事。不过大多 数金属最初的故事都是波澜不惊: 静静地等待人们发现,有些幸运的一旦被发现就展开了“积极人生 ”。有些要坐很久冷板凳。镓就是这样一个“倒霉蛋”。

勒科克 · 布瓦博德兰发现镓半个世纪了,工业世界仍然对它视而不见。 1929 年出版的《 苏联大百科全书》十四卷对镓的描述只有几个字:“ 未见科技用途 ”,仅此而已。

怎么解释这种“ 不公平 ”呢 ? 难道这个证实了元素周期表的家伙除了静静待在第 31 号元素的位置以外别无意义,难道镓真的一无是处,对设计者、发明家和科学家毫无价值?

其实指责镓是“ 废物 ”是毫无道理的,你最终会认识到这点。也许因为镓在自然界存量太少了,所以才不被重视 ? 这也不对。地壳中镓的含量高于钽和钨数十倍,高于汞和银数百倍。

就像许多其他稀散金属一样,镓似乎不在乎“ 扎堆 ”。它几乎没有形成独自的矿藏。直到最近第一个镓矿才在西南非洲被发现。一种被称作岩盐的矿物中包含了 37% 的镓。但像规定好似的,和“ 穷亲戚 ”铝或者铁、锌、铜相比,镓这种元素极少“ 活在世界上 ”(大概只有其他这些元素的几百分之一 )。煤灰中发现了相对丰富的镓。根据一些英国科学家的报道,一吨不列颠群岛煤矿包含 5 克的镓。不过即使这样稀少的浓度也足以成就工业开发了。(任何数字都是相对的:就铁矿石而言,一吨矿石包含 300 到 400 千克铁,也被认为比较贫乏了。)

镓的扩大生产是个缓慢的过程。第一批 50 千克的镓金属是 1932 年在德国生产的。25 年以后镓的生产量才达到 350 千克。很多比镓还少的金属产量比如铼已经达到几吨,远超镓的生产规模。而铼在地壳中含量比镓还小几万倍。

镓的主要来源是铝工业中的废品。但别这么快就以为镓品低价贱。尽管原材料不值什么,回收的过程还是非常复杂的(包括铝品中的提取工艺 ),因此镓其实是世界上最昂贵的金属之一。1950 年代 1 千克镓的价格是 3000 美金,是黄金价格的 3 倍。真是货真价实的“ 掌上明珠 ”。

不过把镓放在手掌上可不是一件明智的事情,不仅仅因为手不是这种珍贵金属的合适容器,而是因为人体温度可以轻易将固态金属镓融化为液态:这种软软的丝滑金属(你甚至可以用刀切割 )的熔点非常低,29.8 摄氏度。在这方面镓只是稍逊于不安分的汞,汞在零下 40 摄氏度就会变成液体,此外还有铯的熔点是 28.5 摄氏度。另外一个不能用手拿镓的原因是它的毒性,拿在手上后果堪忧。

低熔点的镓使之成为许多可熔性合金的基础。比如,一块合金,含有 67%的镓,20.5% 的铟和 12.5% 的锡。这块合金哪怕室温下也不能保持固态:它的熔点是 10.5 摄氏度。这样的合金在工程学有广泛的用途,特别用于火警报警系统里。当房间温度达到一个预警值,镓合金就会熔化,切断电源线路,并发出声光报警。这样的装置比任何人工警卫都更可靠。

熔点低的镓合金(包含镓本身 )还具有良好浸润效果,可以大量用于真空密封,效果比汞还好。

镓铟锡合金还可以用作润滑剂、石英、玻璃和陶瓷的夹层,也可以用于加压焊接。具备镓铟涂层的轴承可以延长寿命。不过正如上文所说,镓有毒性,但和镍钴混合以后就失去了毒性,甚至可以用作高质量牙科填充物。

以前广泛用于医学领域的紫外线灯电极使用汞做材料,而现在使用铝镓合金了,因为它的光线含有更多的紫外线。

大多数金属的熔点和凝点是一样的。镓的独特性是在过冷状态下可以保持液态数月之久。即使一滴镓金属掉到冰面上,很长时间也不会固化。不过当它最后固化时,体积会剧烈膨胀。所以金属和陶瓷的容器不能装液体镓,否则当金属固化后会撑爆容器。一般镓会存放在明胶或者橡胶容器里。镓在固化后的膨胀特性(除了锑和铋,其他金属在固化后都会缩小体积 )使其可以被用于超高压设备。

但镓最大的优势是它在很大温度范围内可以保持液态不变,其他任何金属都无法与之相比。熔化的镓在加热到 2230 摄氏度才会沸腾。这个特性决定了它的科技用途 —— 高温温度计和压力表。镓温度计可以测量 1000 摄氏度以上的温度,而汞温度计完全不可与之相比:汞的沸点是 357 摄氏度。

低熔点和耐高温性能使镓成为原子反应堆中热转换器的理想材料。但对于结构材料来说液态镓“ 并不友好 ”:高温后液态镓可以溶解破坏很多金属和合金。所以现在大部分热转换器仍然使用钠和镁。但科学家发现一个解决的方法:钽和钨在 1000 摄氏度的环境下仍然能和镓接触而不被损坏。所以在镁元素里添加 5%“ 闹事的 ”镓可以提高前者的抗腐蚀性和强度。另外一个有趣的事实就是镓晶体的电阻决定于电流的方向,纵轴和横轴电流的电阻值差别很大。最大 / 最小电阻比达到 7:1,这比许多其他金属都大很多。类似地不同方向的热膨胀系数也有 3 倍的差别。镓独特的反射光线的能力被用于镜面制造,更特别的是,镓镜面在高温条件下也不会变暗。镓氧化物在特殊玻璃制造中尤其关键,这些镜面需要很高的折射系数,才能让红外射线自由穿过。

超高纯度的镓(纯度高于99.999%)添加于锗硅之中,可以提高半导体性能。不久镓显示出了一些机灵的表现。一些元素例如锑、磷,尤其是砷与镓化合后呈现了半导体特性。这些特性在高性能半导体设备的异质结中表现尤为突出。异质结就是两个不同半导体材料沉积在同一晶体基座上形成的连接。科学家一直推断这种“ 同一屋檐下 ”的状态为半导体工程提供了妙趣横生的前景。但主要的困难是如何挑选“ 共生共存 ”的材料。研究者实验了许多不同的组合,但结果都不太理想,往往不能匹配。有人提出镓和铝的砷化物也许可行。它们的结晶网格是相似的,就像两滴水,似乎颇有希望。

但一个新问题出现了:在潮湿的环境里,铝的砷化物极不稳定,瞬间就会分解。

难道就没办法了吗 ? 镓提供了解决方案:镓原子引入铝的砷化物后使之更加稳定,异质结的问题从而解决。无数的复杂仪表因此被设计出来。

镓的应用还在不断扩展。今天我们在各个领域都会遇到:比如计算机、雷达、太阳能电池的热电偶、火箭设备上的半导体元件等等。镓也用于激光和发光物质开发,是有机化学许多重要实验的催化剂。

科幻小说《 佳林工程师的双曲面》的故事(这里指阿列克赛 ·托尔斯泰一本著名小说中主人公发明的一组可控的光线 )听上去像天方夜谭,但今天激光已经使幻想变成了现实。镓的砷化物则是最早的激光器材料之一。根据一些西方专家的说法,基于镓的砷化物可以制造简单、集中和有效的激光,用于太空探索,特别是飞船和舱外行走的宇航员通讯,或者两个靠近的太空站之间通讯。人们还准备利用激光调整控制登月飞船的姿态。

外太空的失重为广泛的技术实验提供了独特的条件。美国的天空实验室报道宇航员在轨道上成功制造出 25 毫米长镓的砷化物晶体。而在地球上制造两到三毫米的晶体都做不到。

类似的实验也在苏联礼炮 -6 号上成功实现。除此以外,苏联宇航员还实验了镓和钼的化合物(这个装置的名字叫 Splav)。钼的重量是镓的两倍,在正常的条件下两者不能均匀混合:在重力作用下,固化时上层镓比较多,下层则钼比较多。但在失重条件下镓和钼是等重的,合金变成了一个同质的组合体。

很有可能镓元素还可以解释太阳为什么发光。也许听上去难以置信,但我们现在仍然对太阳在亿万年间不断产生巨大能量的本质缺乏了解。一个广泛被接受、比较可信的理论是太阳内部“ 日复一日 ”的核聚变反应。但如何证明呢?

中微子,这种在核聚变反应中的产物可以提供令人信服的证据,尽管还不是直接的证据,但仍然很难拿到。沃尔夫冈 ·泡利,这位瑞士物理学家早在1933 年就预测出中微子的存在,但他认为没有人能用实验证明,因为中微子既没有质量也没有电荷。

另一方面,中微子具备一定能量和强大的穿透力。从太阳的内核释放出来的巨量中微子流可以轻易地穿过太阳本身奔向地球(也可以到达其他星体 )。大概每秒钟每平方厘米的面积就有 600多亿个中微子“ 轰炸 ”穿过。我们几乎无法记录它们的活动:它们长驱直入“ 穿墙而过 ”。不过科学家们还是找到一些中微子的痕迹。氯 -37 的原子核吸收一个中微子,会放出一个电子,并把氯原子变成同质量的氩原子。这个反应只能在高能的中微子撞击后才会发生。但来自太阳的高能中微子太少了(估计只有万分之一 )。所以我们必须创造一个非常苛刻的条件才能捕捉到这种稍纵即逝的粒子。

几年前美国制造了一个这样的设备。为了避免其他宇宙粒子的影响,一个装有四氯乙烯的大罐( 一种常见的清洗液 )被放置在地下 1.5 千米的地方,这个装置位于南达科他州的一个废弃金矿。根据理论计算,每 48 小时 3 个氯 -37 的原子会变成氩 -37 原子。其中 2 个变化是中微子撞击的结果,另外一个是其他射线穿过地壳后接触导致的。结果两天内只有一个氩原子出现,说明中微子这个太阳“ 信使 ”与之无关。

这说明并没有中微子光顾地球 ? 热核反应是太阳能量来源的理论是错的吗 ? 苏联科学家并不认为这个实验足以推翻太阳是一个巨大热核反应堆的理论。很明显,要使这个实验成功我们需要更精确的设置。而且理论也指出达到地球的中微子流只拥有较低的能量,无法满足氯氩转换的要求。镓元素的出现提供了一线曙光。它可以成为低能量中微子的撞击对象。镓 -71 同位素的原子核可以吸收中微子,转化成锗 -71。这样科学家就可以测量太阳的中子流了。

目前这还是个理论猜想,但苏联已经在建造这样的镓锗装置,它位于北高加索巴克桑河峡谷的一个深坑。这个装置需要数吨的镓,价格不菲,不过在实验过程中金属保持完好无损。未来几年镓元素很可能为我们提供现代天文学重大问题的答案。

著:[苏联]S. 维涅茨基

译: 邹悦

审校:吴尔平 范胜男

主编:赵致真

来源: 长江少年儿童出版社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

武汉教育电视台

武汉教育电视台