解黄曲霉毒素之困,用低温压榨护花生本香;破油脂加工污染之局,凭天然脱色材料让废水实现零排放;研分子调控之术,提磷脂纯度解营养密码;拆反式脂肪之墙,借

在人类漫长的历史中,油脂始终扮演着不可或缺的角色,与人类的生存和发展紧密相连。中国古语有云“柴米油盐酱醋茶”,油位列第三,足见其重要地位。从厨房里的烹饪用油,到各类食品中的脂肪成分,油脂不仅为食物增添了丰富的口感和风味,更是人体获取能量和营养的重要来源。

你以为的油脂就是一瓶油,但实际上内里乾坤,藏有很多不为人知的奥妙。

随着科技的进步和人类生活水平的提高,油脂已不再仅仅是满足基本烹饪需求的简单食材,而是成为营养学、化学、生物学、环境科学等多学科交叉研究的重要对象。

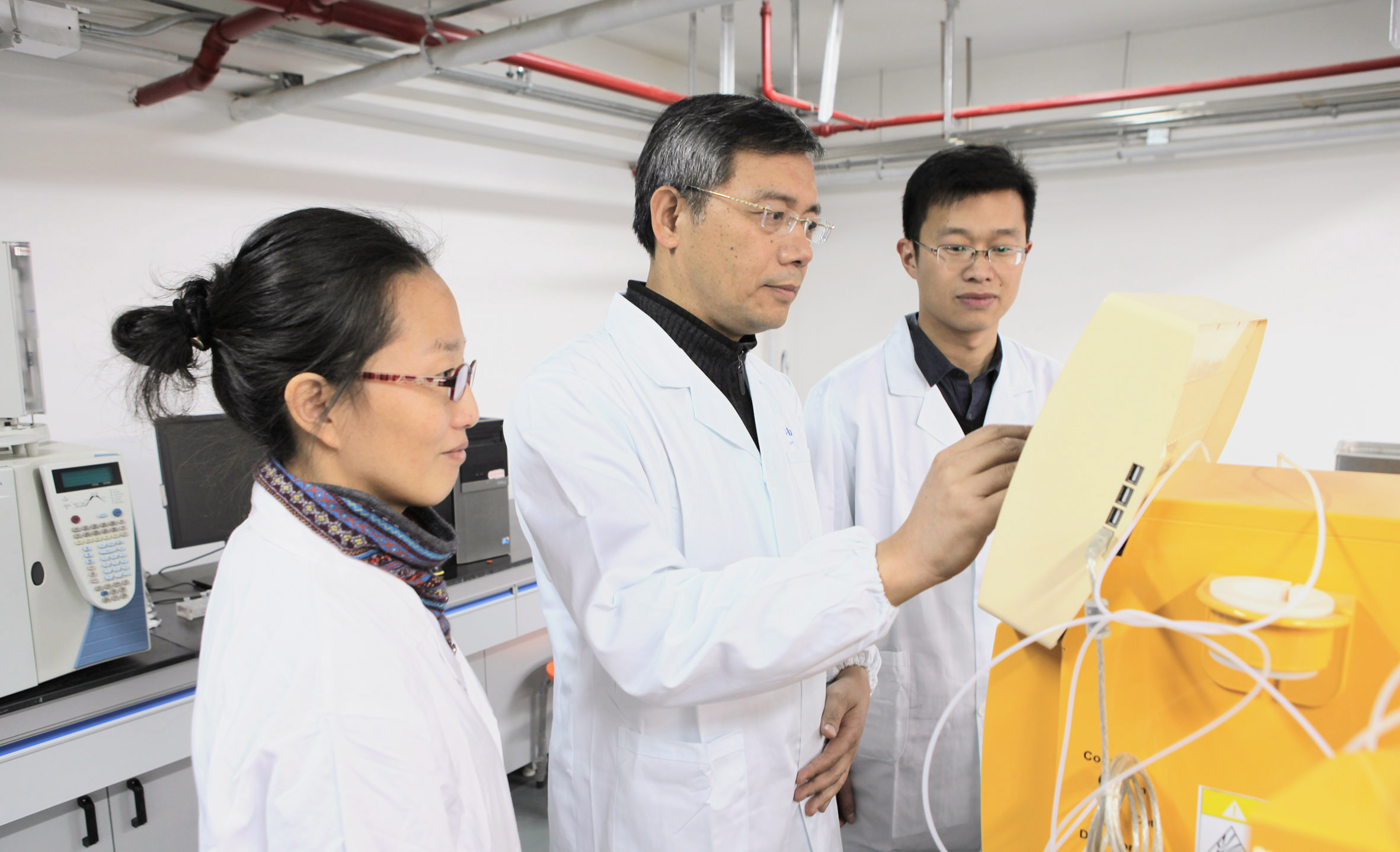

与油脂研究相伴30余年,江南大学至善特聘教授王兴国对此有深刻的体会,从研究油脂原材料品质,到改造传统榨油方式;从解析油脂食品的成分特性,到攻克行业“卡脖子”难题;从对行业共性技术难题的攻关,再到推动相关产品产业链革新……一步一个脚印,他带领团队通过对每滴油的精炼与升华,构建起从田间地头到舌尖味蕾,从基础研究、技术创新到产业转化的完整科研生态链,让传统油脂产业焕发出新时代的蓬勃生机。

心中有信仰,脚下有力量——一位“半道出家”油脂科学家的跨界与坚守

在食品科学研究领域,提到王兴国,同行总会脱口而出:“那个把油脂琢磨透的人。”这位江南大学的教授,用30余年时间把自己炼成了中国油脂加工领域的“字典”。

多年来,王兴国先后担纲国家“863”、国家科技支撑计划等多项国家重大科技项目,成果获国家技术发明奖二等奖1项(排名第1)、国家科技进步奖二等奖4项(分别排名第1、2、4和6)、其他省部级奖励十多项;发表论文1030篇(SCI 589篇),出版教材/专著十余部,主持制定国家/行业标准59项;牵头应对反式脂肪酸、地沟油等食用油安全事件,主导研发危害物检测技术并建立风险评估体系;与中粮、鲁花等145家企业开展产学研合作,推动食用油加工业转型升级;先后获国际食品科技联盟“科学精神奖”,入选国家“新世纪百千万”人才工程,享受国务院政府特殊津贴,获光华工程科技奖、全国创新争先奖、全国优秀科技工作者、中国食品科学技术学会突出贡献奖等多项国家级荣誉。

出人意料,这样一个食品领域里的行家里手,其实是“半道出家”。

1988年,矿物分析专业出身的王兴国做出惊人之举——放弃原本在研究所稳定的工作,转而攻读食品工程硕士。促使他勇敢走出这一步的缘由,是因为在工作期间,他有机会接触不少食品专业的研究生。在与他们交流碰撞的过程中,王兴国深感食品行业之于民生福祉的重要性及其广阔的发展潜力。转行的种子在他心底悄然种下。功夫不负有心人,工作5年后,王兴国考入无锡轻工业学院(今江南大学)开启食品工程硕士阶段的学习,并在两年后继续攻读博士学位,1994年顺利完成学业,留校任教。

转行之路荆棘密布,困难重重。王兴国深知自己在食品领域基础薄弱,他利用大量时间,跟随本科生一同学习食品化学、食品微生物学、食品工程原理等基础课程。那些日子里,无论是下课还是周末,他总是一头扎进图书馆,在知识的海洋里尽情遨游。为了更好地掌握实践技能,他积极参加油脂加工技术、食品营养分析等各类专业培训。同时,他还主动联系业内知名专家,通过信件、电话沟通,或者亲自登门拜访,虚心向他们请教问题。历经数年如一日的不懈努力,他终于逐步搭建起了较为完备的食品领域知识体系,为后续的科研工作筑牢了根基。

所幸的是一路走来王兴国得到了不少良师益友的指引和陪伴。在王兴国的科研生涯中,他的硕士生导师汤逢教授与博士生导师刘复光教授的影响深远。他们对待科研的严谨态度,如灯相伴,照亮王兴国前行的道路,更在潜移默化中融入他的品格,化作他科研路上坚守的准则与信念。王兴国记得有一次在开展油脂抗氧化实验时,他惊喜地发现试样呈现出显著的抗氧化效果。以为取得重大突破的他立刻将这一喜讯报告给导师。然而,导师在仔细查看实验数据和流程后,敏锐地指出实验中存在的样本偏差问题,并耐心地指导他重新设计实验方案,从样本选取、实验步骤到数据记录,每一个环节都进行了细致讲解。这个看似挫折的经历,却让王兴国深刻领悟到科研的真谛:科研需要时刻保持严谨和专注,容不得丝毫懈怠。正是这种严谨求实的科研精神,让他在后来的学术道路上走得更加稳健。

如果说几位导师教会了王兴国如何做科研,那么,中国粮油学会油脂分会会长王瑞元教授级高工、郑州粮食学院老校长张根旺教授、西安油脂研究院老院长丁福祺教授级高工等老前辈则教会了王兴国如何做事做人。在王兴国眼中,这些前辈在行业内德高望重,却始终保持谦逊。每次交流合作,他们都会毫无保留地分享自己多年积累的宝贵经验和丰富资源。在项目合作中遇到技术难题时,他们更是主动担当,召集各方力量,共同探讨解决方案,还将自己的珍贵数据慷慨共享。他们的无私奉献和言传身教,让王兴国认识到团队合作和相互帮助是攻克难关的关键所在。

“心中有信仰,脚下有力量。”转行后的王兴国,以勤为径,以韧为舟,走出了一条磨砺成长的道路,当中最不缺的就是耐心。投入食品工程研究初期,他更像是一位不知疲倦的匠人,专注于基础理论和实验方法的打磨与积累。那些年,他沉浸在实验室里,与高效液相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪等仪器为伴,深入研究各类食品成分的特性,熟练掌握各种实验仪器的操作,反复推敲每一个实验细节,记录每一组数据变化。正是这种近乎执拗的专注,让他不仅掌握了扎实的专业技能,更培养出对行业问题的敏锐洞察力。这让他能从细微之处发现潜在的研究方向,从而在科研路上摘取了一个又一个创新果实。

攀登险峻高峰,润泽一方百姓——一步一个脚印攻克系列“卡脖子”难题

我国油脂加工业年产值1.1万亿元,是食品工业三大主要产业之一。但无论油脂加工技术、装备还是产品标准,都深受欧美影响,长期存在过度加工、自给率低和增值转化不足等“卡脖子”难题,犹如横亘在行业发展道路上的险峻高山,只有翻越这座高山,才能开辟出通向广阔未来的全新路径。

多年来,王兴国带领的科研团队坚持迎难而上,从最初的毫无头绪,到在一次次挫折中抽丝剥茧,探寻出前行的脉络。终于,凭借坚韧不拔的毅力和持续不断的努力,他们成功攻克了多个长期桎梏行业发展的瓶颈,托举行业不断向上攀升,成为润泽一方百姓的福祉源泉。

食用油精准适度加工新模式的开拓

烹饪油作为居民饮食日常用油,其营养价值的深度挖掘及稳定性的有效保障,始终是油脂科研领域聚焦的关键命题。王兴国团队凭借深厚的专业积淀与不懈的探索精神,在此领域实现了具有深远意义的突破。他们创新性地提出食用油精准适度加工新模式,通过在微观层面对油中微量营养伴随物与潜在危害物精准入微的调控,达到油脂精准适度加工,不仅成功解锁了食用油的营养密码,显著提升其营养价值,还能使其在储存和烹饪过程中展现出更高的稳定性,有效抵抗高温和氧化变质,切实守护了大众餐桌饮食的安全与健康。此项成果被五年一次的全国粮食科技创新大会列为行业四大创新之一,2017年获得了中国粮油学会设奖以来的首个加工类特等奖,并被工信部、国家粮食局作为促进粮油加工健康发展的重大举措,写入“十二五”“十三五”发展规划,在全行业推广。

同时,王兴国团队在大豆磷脂的研究与应用方面取得了重大进展。经过多年的技术攻关,他们成功研发出高纯度、高活性的大豆磷脂提取与应用技术,打开了大豆磷脂在食品、医药等多个领域应用的“宝藏之门”,极大提升了大豆资源的综合利用价值。这项成果获得了2010年度国家科技进步奖二等奖。

这是对王兴国及其团队科研工作的高度认可,也为后续他们接连攻坚克难,多次荣获国家科技奖励打下了坚实的基础。

浓香花生油大规模安全生产技术的革新

在花生油生产领域,传统工艺不仅容易致使油品中珍贵的营养成分流失,浓郁香气受损,更带来两大“顽疾”,制约着行业的创新发展——黄曲霉毒素难以有效控制,成为威胁消费者健康的“隐形杀手”;规模化生产中风味稳定性不足,难以满足市场对品质一致性的要求。

为攻克这两大难题,王兴国团队从原料开始,深入研究与梳理生产流程。将原料作为品质把控关键起始点,引入先进色选技术,对花生进行严格甄别筛选,同时精准调控储存环境的温湿度,像构建坚固堡垒一般,将黄曲霉毒素污染的隐患牢牢挡在门外。团队研发出两道压榨和低温凝聚精炼技术,不仅完好留存了花生天然的馥郁香气,更巧妙规避了黄曲霉毒素的滋生及风味物质的损耗。整套工艺通过设立严苛的质量控制体系而标准化,保障每批次产品拥有稳定一致的风味。

凭借这一创新成果,王兴国团队在2012年度再次获得国家科技进步奖二等奖。成果树立了行业标杆,切实为花生油生产企业化解了长期以来的发展困境,引领整个产业朝着绿色、健康、高品质的方向稳健迈进。

油脂脱色新材料绿色制造的突破

值得一提的是,王兴国及其团队的研究目光不只局限在食用油本身的品质提升与技术创新上。在推进研究的过程中,他们敏锐捕捉到行业可持续发展对解决污染问题的迫切需求,将科研方向拓展至助力行业绿色转型的广阔领域。

在油脂加工行业,传统脱色剂生产需要强酸活化,生产与使用时都存在严重的环境污染和化学残留问题。每生产一吨脱色剂需要消耗高达500千克的强酸,同时产生60吨的废水,给环境带来了沉重的负担。面对行业污染困局,王兴国发挥自己的矿物专业优势,积极到天然资源中寻求解决之道。他们成功研发出一种新型脱色材料。这种材料在温和条件下就能实现高效活化,不仅大幅降低酸用量至2千克以下,还实现了废水零排放。它使脱色剂生产彻底摆脱了“污染大户”的帽子,华丽转身为“绿色标兵”,完成了具有里程碑意义的转变。

凭借这一极具创新性与实用性的成果,王兴国团队荣膺2014年度国家技术发明奖二等奖。他们以扎实的科研成果为基石,为行业的绿色发展铺就了一条切实可行的全新道路。

食品专用油领域的健康变革

长久以来,食品专用油生产多以部分氢化油作为基础原料,然而这会使食品中反式脂肪酸含量严重超标,反式脂肪酸会显著增加心血管疾病等多种慢性疾病的发病风险,严重威胁消费者的生命健康。

凭借这一系列创新成果,王兴国团队在2020年度荣获国家科技进步奖二等奖。

婴配粉核心脂肪配料的创新

婴幼儿营养健康关系未来,婴幼儿配方奶粉(以下简称“婴配粉”)对婴幼儿成长至关重要,开发出能够精准模拟母乳脂肪的婴配粉用脂肪,成为婴配粉行业亟待攻克的难题。

携手克难关,同心铺锦路——助力企业产品惠及千家万户

投入科研攻关30余年,王兴国心里始终坚定一个信念——那就是通过成果落地,为民谋福利,为行业兴旺发达贡献力量。也正因为如此,他坚持做他想做的事——立足油脂企业需求,凭借深厚的科研实力与创新思维,为他们解决产业发展当中遇到的技术问题,提供兼具可行性与高效性的技术方案等。埋首攻关取得一个又一个实质性成果的同时,他们也因此收获了“研究搬下高阁,润泽一方百姓”带来的满满成就感。这种高兴是发自内心的喜悦。众人看到的是奖励带来鲜花和掌声,只有他们自己和身边共同奋斗过的人知道,这份成就感来之不易。

难忘与乳业巨头蒙牛的合作。当蒙牛提出研发一款更接近母乳的婴配粉时,王兴国深知,这不仅是一项技术挑战,更是关乎千万中国婴幼儿健康的重要使命。他面对的,不仅是一个个科学难题,更是一份份沉甸甸的责任。

母乳脂肪的奥秘如同一座复杂的迷宫,而MLCT、UPU和sn-2DHA则是打开这座迷宫的关键钥匙。团队从零开始,像拼图一样,一点一点解析母乳脂肪的分子结构,寻找最接近天然的营养配比。实验室的灯光常常亮到深夜,显微镜下的微观世界成了他们的战场,每一次乳化技术的微调,都是对“更接近母乳”这一目标的执着逼近。

在无数次的失败与尝试中,团队逐渐摸索出MLCT、UPU、sn-2DHA与普通油脂的最佳配比方案。然而,这只是开始。为了让产品在营养、稳定性和口感上达到完美平衡,他们又投入了数月的时间,优化生产工艺,调整流程,确保每一批产品都能够满足婴幼儿的消化吸收需求……

这款婴配粉被推向市场后表现出色,2024年销量同比增长44%。它不仅营养接近母乳,更显著改善了婴幼儿的消化吸收情况,赢得了无数家长的信任。销量增长背后,是王兴国团队无数个日夜的坚守,是他们用科技守护下一代健康的初心。

在常温稀奶油的研发中,团队同样展现了非凡的毅力。面对分层、变质和口感粗糙的行业难题,他们从奶源筛选到工艺优化,一一突破,解决了产品稳定性问题,让口感更加细腻醇厚。新产品的成功,帮助蒙牛拓宽了牛奶利用途径,开拓了新市场。

“科研不是闭门造车,而是要为企业、为百姓真正解决问题。”正是这种信念,让王兴国团队在与企业的每一次合作中都倾尽全力,用科技的力量,为行业赋能,为民生护航。真心换真心,凭借在婴配粉母乳脂肪模拟和常温稀奶油研发项目中的突出成绩,王兴国荣获2024年蒙牛集团的至尊牛奖。在他看来,这份荣誉不仅是对他个人的认可,更是对整个合作团队的肯定,激励他们在科研道路上继续奋进。

这样的合作故事其实还有很多。

2004年,王兴国团队与鲁花开启了长达20余年的合作之旅。在莱阳,他与鲁花创始人孙孟全一见如故,两人不谋而合,决定紧密合作,攻克浓香花生油生产中长期存在的黄曲霉毒素污染和风味不一致两大难题。利用合作成果,鲁花走出山东,在全国14个省(直辖市)建成21家大型油厂,实现全国布局,成为全球知名花生油生产企业和品牌,并支撑浓香花生油成为我国花生油的主导品种,花生油成为三大国产食用油之一。现在,技术成果已扩展至浓香葵花籽油和菜籽油,形成了我国特有的浓香食用油加工模式。

行业里的人都知道,王兴国和团队最大的特点是扎根行业、服务企业。这些年,除了蒙牛、鲁花,与他们合作过的不乏中粮福临门、渤海实业、康师傅、蜜雪冰城、海底捞、完达山、统一食品这些国内的著名企业,以及金龙鱼、安利、达能、麦当劳、肯德基这样的国际公司,并且多是合作了很多年的“老朋友”。他们的研究成果在全国24个省(直辖市)的145家企业转化应用,培育出了多家行业龙头,累计经济效益1000多亿元。每说到这些,王兴国满满自豪感。研究服务产业,润泽一方百姓,是他最开心的事情。

情系科研使命,初心照亮未来——让科技之光照进人间烟火

忆往昔峥嵘岁月,风雨兼程30余载,从当初义无反顾跨界转入食品科学研究领域,从零开始到现在成果斐然,王兴国始终不忘的是那份心系大众饮食健康、推动食品行业进步的初心和情怀。

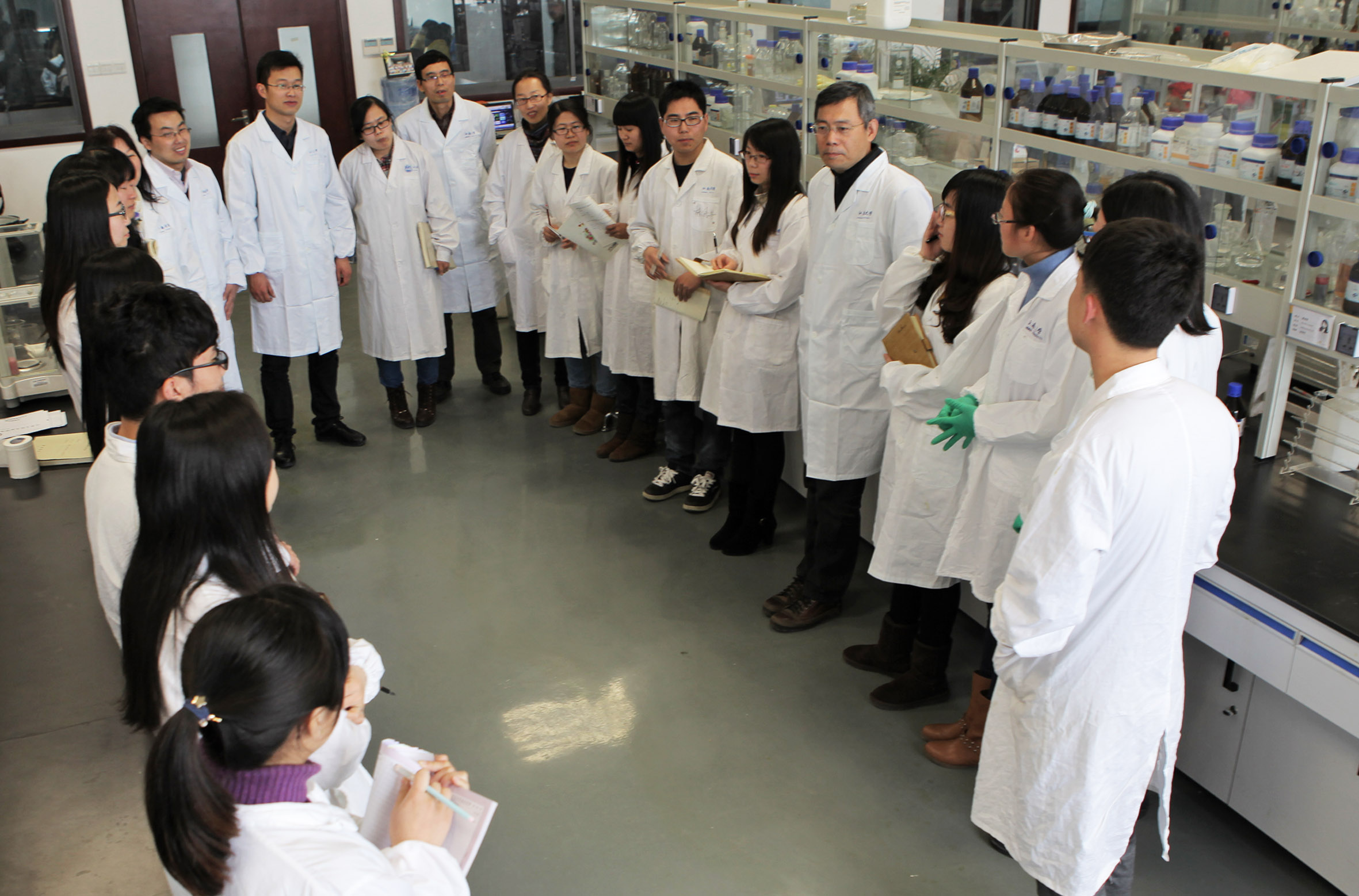

带着这份情怀,王兴国同样将心血倾注于学生培养中。“理论与实践并重,创新与品德共举”是他坚持贯彻的教育理念,他立志为食品科研领域培育出兼具扎实专业技能与强烈社会责任感的栋梁之材。以实验课程与项目实践筑牢学生实践根基;用前沿思维与学术交流碰撞激发学生创新思维;凭问题引导与多维思考锤炼学生解难能力;靠团队协作与沟通交流强化学生合作精神……这些年,他先后培养了250多名硕士和博士,如今这些学生大多投身食品科研、生产、检测等相关领域,凭借扎实的专业知识和出色的实践能力,迅速成长为行业的中坚力量。

带着这份情怀,王兴国积极投身科研协同创新和产业促进等相关工作中。宁夏拥有丰富的特色农产品资源,但在食品加工技术和产业发展方面还有很大的提升空间。他担任了宁夏回族自治区陈君石院士工作站的站长,在陈院士的支持下做了不少引领行业技术创新和培养高端人才的工作:通过举办学术会议、讲座、培训课程,培养了一批高素质食品专业人才,为当地食品产业发展提供了强力技术支持;汇聚各方力量组建了亚麻籽加工联合研发中心,专注于亚麻籽深加工技术研发与成果转化,开发出一系列产品,推动宁夏亚麻籽产业迈向新征程。院士工作站、联合研发中心两者相辅相成,形成了从技术研发到产品应用的完整链条,成果荣获宁夏回族自治区科技进步奖一等奖,有力推动了宁夏食品产业的发展。

一滴油香,万家烟火。入行这么多年来,王兴国有深切的感悟——如今的油脂不仅是餐桌上的美味,承载着百姓一日三餐的丰盈与满足,更是生活的底色,滋养着民族的体魄与精神,承载着健康与希望的未来。而他的科研理想也很清晰——让科技之光照进人间烟火,在食品工业的经纬中编织一条通向未来的绿色丝路。有梦就有动力,未来的科研路,他还有很多事情要做,包括如何实现食品生产的绿色、低碳、可持续发展,如何实现智能化加工和精准营养等。前路虽远,行则将至;初心如炬,照亮每一滴油的未来。

专家简介

王兴国,浙江台州人,江南大学至善特聘教授、博士生导师,脂质新资源新功能挖掘团队负责人、脂质营养与安全国际联合实验室主任。曾主持国家“863”计划、国家科技支撑计划等重大项目10项,获国家技术发明奖二等奖1项、国家科技进步奖二等奖4项,省部级奖励十多项。发表论文1030篇,其中由《科学引文索引》(SCI)收录589篇,出版教材和专著十多部,入选全球前0.05%顶尖科学家榜单,授权国家发明专利170件,主持制修订国家/行业标准59项,培养硕、博士249名,其中成为教授14名、长江学者等国家级人才6名。

多次组织应对反式脂肪酸、地沟油、黄曲霉毒素等食用油安全突发事件,受邀参加国家食品安全风险评估等。与中粮、鲁花、益海嘉里等知名企业长期合作,成果在全国24个省(直辖市)转化落地,共帮助145家企业实现技术升级与规模化发展,创造了数千亿元经济效益。享受国务院特殊津贴,国家“新世纪百千万”人才工程国家级人选,获光华工程科技奖、全国创新争先奖、科学精神奖、中国食品科学技术学会突出贡献奖和全国优秀科技工作者称号。

来源: 科学中国人

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学中国人

科学中国人