荻和芒,两者同属禾本科高粱族甘蔗亚族芒属(Miscanthus),亲缘关系较近、形态相似,但分类、生态和用途也有明显差的两种植物,在此从多个维度解析它们的区别:

一、分类地位

荻在分类学上的归属存在变化,过去荻类植物常被放置于荻属(Triarrhena),学名:Triarrhena sacchariflorus)而芒(学名:Miscanthus sinensis)属于芒属(Miscanthus)。但现在一般认为荻属于芒属 ,学名已修订为 Miscanthus sacchariflorus。

荻

芒

二、形态特征

形态

荻:多年生,具发达被鳞片的长匍匐根状茎,节处生有粗根与幼芽。秆直立,高1-1.5米,直径约5毫米,具10多节。芒:多年生苇状草本。秆高1-2米,无毛或在花序以下疏生柔毛。

秆节与绒毛

荻的秆节处密生白色长柔毛,外观呈银亮白色;芒的秆节无毛或仅有稀疏短毛,颜色以棕黄为主。这是区分两者最直观的特征之一。

叶片与边缘

荻的叶片较宽(5-18 毫米),质地稍软,边缘锯齿状但不锋利;芒的叶片较窄(6-10 毫米),质地坚硬,边缘锯齿锋利如刀,易划伤皮肤。此外,两者叶片中部均有明显白色中脉,但荻的中脉更粗壮。

荻

芒

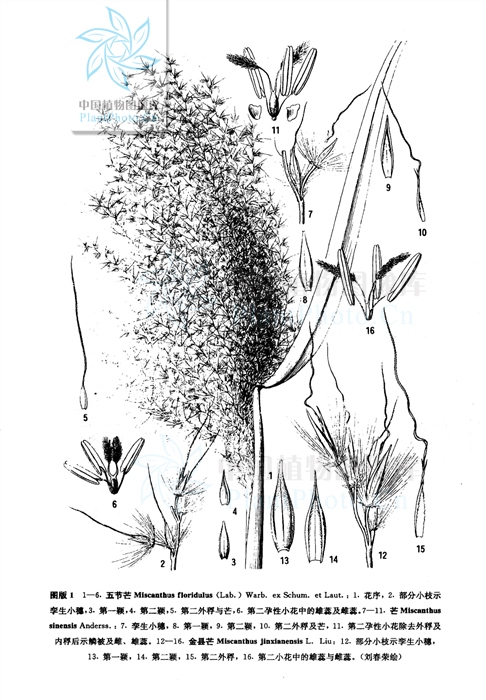

花序与小穗

荻的圆锥花序呈疏展伞房状,长 10-20 厘米,小穗无芒或芒极短(不外露),成熟后呈褐色,基盘具长丝状柔毛,整体外观蓬松银白。

芒的圆锥花序直立紧凑,长 15-40 厘米,小穗具显著的芒(类似麦芒的细长结构),颜色以黄为主,夹杂少量绒毛,整体色调偏棕黄。

三、分布与生态习性

地理分布

荻主要分布于中国北方(如东北、华北、西北)及日本、朝鲜,常见于海拔 15-4100 米的河岸湿地、平原岗地和山坡草地。芒则集中分布于中国南方(如江苏、浙江、福建)及东南亚,多生于海拔 1800 米以下的山地、丘陵和荒坡原野。两者在华东地区(如江苏、安徽)可能存在局部重叠,但生境偏好不同。

生境适应性

荻是水陆两生植物,耐水湿、耐盐碱,常与芦苇混生,是湿地生态系统的重要组成部分;芒为旱生植物,耐旱、耐贫瘠,可在荒草地、盐碱地等边际土地生长,形成单一优势群落。

四、用途与价值

荻的应用

生态保护:荻根系发达,是优良的防沙护坡植物,可减少水土流失。

经济用途:秆纤维用于造纸、编织席帘;嫩芽可食用或作饲料;地下茎入药,有抗衰老功效。

能源开发:近年作为生物质能源植物被研究,燃烧值高且环境友好。

芒的应用

观赏价值:芒的花序美观,是园艺中常见的观赏草(如细叶芒、斑叶芒)。

能源与工业:秆纤维是优质造纸原料,也可用于生产生物燃料(如乙醇),被视为替代化石能源的潜力作物。

传统用途:干燥花序可制作扫帚,嫩叶作饲料,根茎在民间用于治疗蛇咬伤。

五、文化意象

荻和芒在文学中常被赋予不同情感:

荻因多生于水边,常与萧瑟秋景关联,如白居易《琵琶行》中 “枫叶荻花秋瑟瑟”,营造凄凉意境。

芒则更多象征生命力与坚韧,其花序在风中摇曳的姿态被文人墨客反复描绘。

总结

荻与芒的核心区别可概括为:荻多水湿、秆节有毛、花序无芒色银白;芒喜干旱、秆节无毛、花序有芒色棕黄。通过观察秆节绒毛、叶片质地、花序形态及生长环境,可有效区分两者。尽管它们在分类学上存在争议,但形态和生态特征的差异已足够支撑实际应用中的准确识别。

来源: 网络资料编辑

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大杨树下

大杨树下