我国的“忍痛”文化由来已久,无论是术后伤口痛、癌痛,还是老年人慢性退行性关节炎所致的疼痛,很多人第一反应就是“再忍忍”“熬一熬就过去了”。其实疼痛是身体发出的“求救信号”,盲目忍痛不仅会掩盖病情,还会导致急性疼痛转变成慢性疼痛,甚至导致疼痛敏化(慢性疼痛患者因长期疼痛刺激引发中枢神经系统病理性重构,导致疼痛加重且难以控制的病理反应),严重可影响神经、免疫等系统的功能。

学会科学的疼痛评估,是正确应对疼痛的重要前提。

一、为什么要做疼痛评估?

很多人认为,疼痛就是一种感觉,“我说疼就是疼,说不疼就不疼”,没必要专门评估。

这种观念是错误的!医生可以通过你对疼痛的描述,如疼痛的部位、性质、程度来判断疼痛的来源,进而开展相应的治疗。此外,疼痛评估还能评价疼痛治疗的效果。如急性腹痛使用止痛药后,通过对比用药前后的疼痛程度来评价效果,医生根据用药效果来调整剂量,避免用药不足或过量。

二、掌握疼痛三要素,让你能精准描述疼痛

想要医生能准确把握你的疼痛情况,就需要从“部位、性质、程度”三个方面来进行表达,避免用“有点疼”“好痛”“疼死了”这类词语表述。

1. 明确疼痛部位

尽量说出疼痛的具体部位,比如“头部”“腹部”“腰部”等。

2. 描述疼痛性质:是疼痛病因的重要参考因素。

针刺样痛、麻木痛、电击样痛、烧灼样痛常见于各种神经病理性疼痛。

绞痛、痉挛样痛多见于内脏痛。

胀痛、钝痛、酸痛、压迫样痛多见于躯体痛。

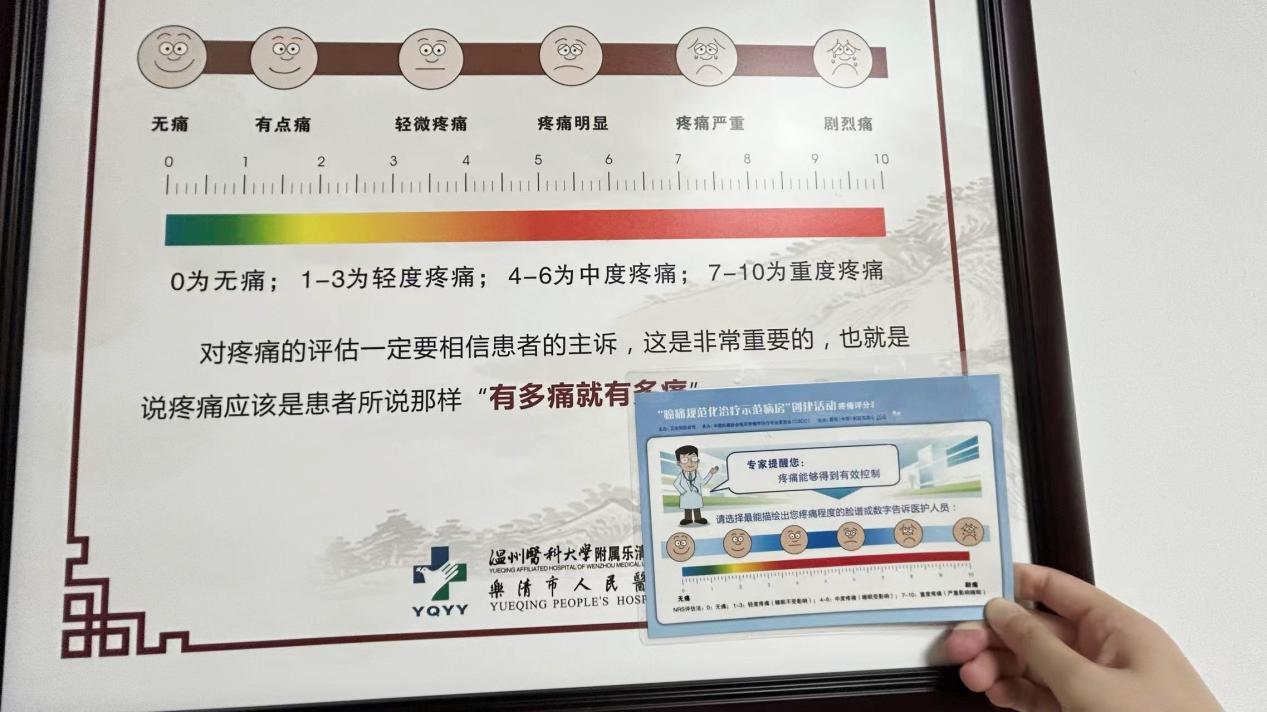

3. 评估疼痛程度

目前最常用的疼痛评估工具是“数字评分法(NRS)”,用0分-10分来量化疼痛的程度,数值越大,疼痛的程度越严重。

0分:完全无痛;

1~3分:轻度疼痛,有点痛,但不影响睡眠;

4~6分:中度疼痛,痛得睡不着觉了,需要告知医生用点止痛药;

7~10分:重度疼痛,痛得无法入睡,甚至大汗淋漓、痛哭流涕。

常见误区有哪些?

误区1:“疼痛能忍就忍,止痛药吃多了会上瘾”

事实上,用于治疗急性疼痛(如术后痛、创伤痛)的非甾体类止痛药是不会上瘾的,可以放心使用。会成瘾的止痛药,主要指的是阿片类药物,常用于癌痛患者的治疗,这类药物只要在医生指导下规范使用,成瘾率极低。如若因担心成瘾,而长期忍痛,只会让身体对疼痛的敏感度升高,形成“痛觉过敏”,后续可能需要更大剂量的止痛药物才能有效地控制疼痛,相应的副作用也会增加。

误区2:“疼痛剧烈才能用止痛药”

有疼痛我们要及时就医,根据医嘱,及早、剂量充分、按时使用止痛药,这样更安全,而且需要的止痛强度和剂量也低。因为长期存在严重的疼痛,会影响我们的生活质量及免疫力,甚至引起焦虑、抑郁等不良情绪,对于疼痛应该“止”,而不能“忍”。

误区3:“老人对疼痛不敏感,不用太在意”

随着年龄增长,老人的痛觉神经可能会退化,但这并不代表他们不痛,而是疼痛反应变得迟钝。很多老人直到疼痛无法忍受时才就医,往往错过了最佳治疗时机。

疼痛从来不是“小事”,也不是“忍忍就能过去”的。学会科学地评估疼痛,及时就医并主动告知疼痛情况,才能有效控制疼痛。

来源: 温州市护理学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

温州市护理学会

温州市护理学会