一提到金绿宝石,不少人可能都没有印象,好像没有什么“存在感”。别被它的低调骗了,人家是名贵宝石的成员呢。要是提起它“猫眼”这个如雷贯耳的名字,大家应该就有印象了吧!其实不止猫眼效应,它还怀揣着“随光换色”的绝技。今天科普君来扒一扒它的“身世”,带你认识这颗特别的宝石。

金绿宝石的化学成分是铍铝氧化物,由铍和铝在高温下结合而成。铍是出了名的“轻量级选手”,铝又是金属界的“万能工具人”,两者的结合,让金绿宝石头顶两个皇冠——密度超低,这让它比不少宝石都要轻上很多;硬度超高,在宝石圈只输给钻石和红宝石、蓝宝石,日常佩戴耐刮耐用。

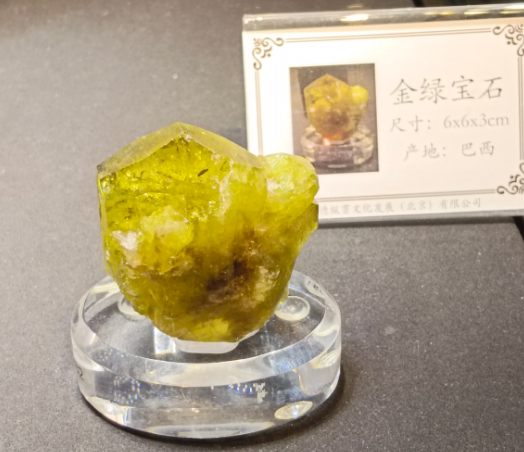

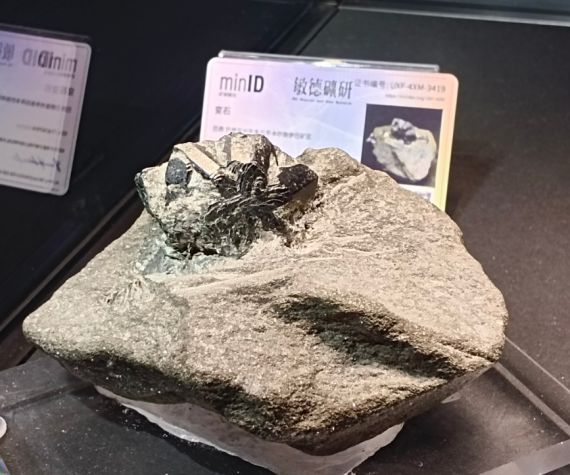

从晶体形态看,金绿宝石属斜方晶系,单晶体多为柱状或板状,表面常带平行细条纹。此外,它具有“轮式双晶”的特征,也就是三组晶体互相穿插,看起来像个车轮辐条一样。

(山西自然博物馆“矿饰奇缘”展览展出的金绿宝石晶体(左)和“轮式双晶”(右))

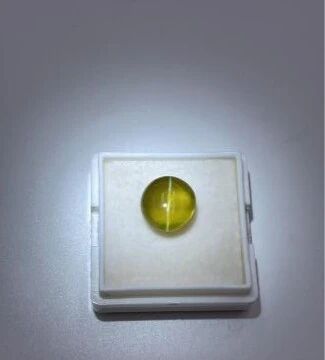

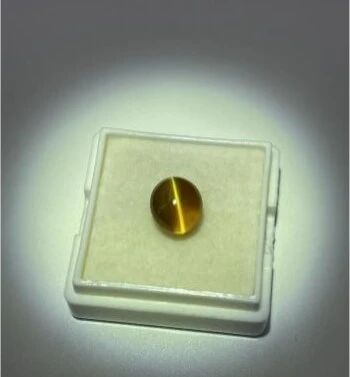

不同于以颜色取胜的宝石,金绿宝石偏向于凸显“特殊技能”。最出名的当数“猫眼效应”——只要光线照在宝石上,表面就会出现一条细长的亮带,随着角度转动还会“眨动”,活像猫的眼睛。不过想拥有这个技能是需要三个条件的:宝石内部得有平行排列的针状、纤维状包裹体、宝石必须切成弧面、光线还得垂直于包裹体方向,少一个条件都不行。必须要说的是,自然界有“猫眼效应”的宝石也不少,但是只有金绿宝石的才能直接称为“猫眼”,其他宝石必须要加上名称修饰哦。

(山西自然博物馆收藏的两颗“蜜糖色”的“猫眼”,分别为5.63克拉和4.31克拉)

除了“猫眼”,家族里还有一种“两面人”——“变石”。它在阳光下是清新的绿色或蓝绿色,但是在白炽灯下,立马切换成温柔的红色或紫红色,像极了会“换衣服”的魔术师,因此也被称为“白天的祖母绿,夜晚的红宝石”。这背后的秘密,全靠它成分里微量的铬元素,它在不同光线下会吸收不同波长的光,直接让宝石“变色”。

(山西自然博物馆“矿饰奇缘”展览展出的“变石”刻面)

更厉害的是“变石猫眼”,它直接把“猫眼效应”和“变色效应”两个技能焊在了一起。但是它的产量少得可怜,一般也只能在视频里过过眼瘾了。

金绿宝石的形成条件需要“高温高压”配合“铍元素充足”,常见于花岗岩、伟晶岩或云母片岩中,多与锡矿、钨矿伴生。目前世界上优质的金绿宝石,主要来自斯里兰卡,当地的砂矿里时不时就能挖到猫眼石和变石;俄罗斯的乌拉尔山也是重要的“变石”产地,曾经还是沙皇的“专属宝石产地”。

现在,你对这位玩弄光线的“大师”应该有了新的认识,科普君祝愿看完文章的每一位都能早日拥有一颗属于自己的金绿宝石!

文章作者:薛沛霖

文章来源:山西自然博物馆

来源: 山西地质博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

山西地质博物馆

山西地质博物馆