在科幻电影里,机器人往往不再是冷冰冰的钢铁,而是拥有近乎人类的外形和感知能力,甚至能感受到温度和触觉。想象一下,如果有一天,你家的服务机器人能在端茶送水时准确控制力度,不会把杯子捏碎,也不会被热气烫伤;又或者,医疗假肢佩戴者能重新感受到握手的温度、手掌的潮湿感和握手轻重。这些听起来似乎还很遥远,但在现实中,支撑它们的技术已逐渐成形,核心就是柔性电子传感器。而将这种传感器大面积覆盖在机器人表面形成的“电子皮肤”,已成为机器人学、医疗健康及智能穿戴领域的热门研究方向。

一、什么是柔性传感器?

简单来说,柔性电子传感器就是一种“会变形的传感器”。它不像传统金属传感器那样坚硬,而是由柔软的材料(比如塑料薄膜、橡胶、纺织物)作为基底做成,厚度往往像纸一样薄。更神奇的是,它并不只是“软”,还能做到“感知”。目前常见的感知类型主要有以下几种,力感知靠外力作用下器件电阻、电容或压电信号的变化来检测触摸、挤压、拉伸等力的刺激,就像人体皮肤里的触觉神经元在工作。温度感知依赖对温度敏感的特殊材料,它们能把微小的温度变化转化为电信号,实时监测体温或外界温度情况。湿度感知会用到吸湿性聚合物或纳米复合材料,这些材料能随空气湿度变化调整自身电学特性,进而判断皮肤出汗情况、空气干燥程度或是材料老化状态。光电感知借助光敏半导体或光电二极管,检测光照强度、光谱变化以及红外信号,实现对光线和颜色的识别。应变感知在器件发生弯曲、拉伸时,电信号会随之改变,可用于监测各类动作。化学感知则专注于检测汗液成分或是空气中的各类气体。这些不同类型的感知方式让柔性传感器像“电子五官”一样协同工作,不仅能感受到“力与温度”,还可以感知“湿度与光影”,使机器真正拥有“皮肤般的感受力”。

二、柔性传感器的优势在哪里?

相比传统的刚性传感器,柔性传感器有着不少显著优势。它足够柔软舒适,能贴合皮肤、衣物甚至机器人关节灵活弯曲,佩戴起来几乎没有异物感。身形轻薄还能做到隐形效果,就像一张透明贴纸,完全不耽误日常活动。它的灵敏度也很出色,轻轻一碰就能捕捉到微小的作用力,甚至能精准区分羽毛和一枚硬币的重量差异。同时,它也具备多功能集成的特点,能同步监测力、温度、湿度等多种信号。在可持续性上柔性传感器同样表现优异,部分材料甚至拥有自愈和自供能能力,即便受到损伤也能恢复正常功能。

柔性传感器制造未来可通过印刷工艺大规模生产来降低成本,像印报纸一样便捷。黄维院士团队与河南省柔性电子产业研究院在曾在相关研究中指出,“印刷式制造是突破柔性传感器规模化应用的核心路径之一”。这些特点意味着它既能用在医疗贴片上,也能覆盖在机器人身上,还能被织进衣服里,成为“智能纺织品”。

三、应用场景:柔性传感器能做什么?

柔性传感器正在多个领域展现出强大的应用价值。在医疗与健康监测方面,它们可实现多参数同时监测。传感器可贴附于皮肤表面,实现心率、呼吸、体温乃至出汗程度的实时监测,帮助医生评估应激反应或热环境适应性。美国Fitbit的健康手环便尝试采用这类传感器测量皮肤温度波动,进而辅助睡眠质量分析。

在肢体康复领域,柔性传感器的价值同样显著。将柔性电子皮肤装在假肢表面,能让使用者重新感知外界触觉。瑞士研究团队开发的智能假手结合力感与温度传感,可让用户分辨“冰块的凉”和“热杯的温”,同时通过湿度感知模块监控皮肤与假肢连接部位的闷热与潮湿,防止长期佩戴造成不适。这不仅提升了假肢的灵活性与使用体验,更切实增强了患者的生活质量。

柔性电子皮肤还为机器人技术的升级提供了关键支撑,让机器人在操作时更具“分寸感”。电子皮肤通过力、温度、湿度与光电传感协同工作,不仅能判断触摸的轻重,还能识别环境光线与表面湿度。例如,工业机器人在搬运食品或液体时,能通过湿度传感单元感知凝结水或油膜的存在,从而自动调整夹持力,防止滑落。

在虚拟现实与人机交互场景中,柔性传感器则开辟了新的体验维度。将其应用于VR手套后,当用户触碰虚拟物体时,传感器可实时捕捉动作并反馈触觉,带来更真实的沉浸感,Meta正在研发的VR手套便尝试通过这一技术让玩家“摸到”虚拟世界。

在智能家居中,柔性湿度与温度传感器能实时监测环境舒适度,自动调节空调与加湿器;光电传感模块则可感知光照强度,驱动智能窗帘或照明系统,实现节能与健康照明。

柔性传感器不仅广泛便利了我们的日常生活,更在特种机器人安全保障领域发挥着关键作用。其中,黄维院士与河南省柔性电子产业研究院张洪健团队研发的柔性温度传感器尤为引人注目,成功攻克了高灵敏柔性温度传感器制造难度大的技术痛点。这款传感器兼具出色的变形能力与优良的温度传感特性,能有效捕获可穿戴应用中的各种热信号,其工作温度范围覆盖宽,且灵敏度优异。更重要的是,团队还配套开发了温度监测预警系统,有效降低了设备因异常热失控引发火灾的风险,为生活便利与安全防护提供了双重保障。

四、机器人电子皮肤:柔性传感器的典型代表

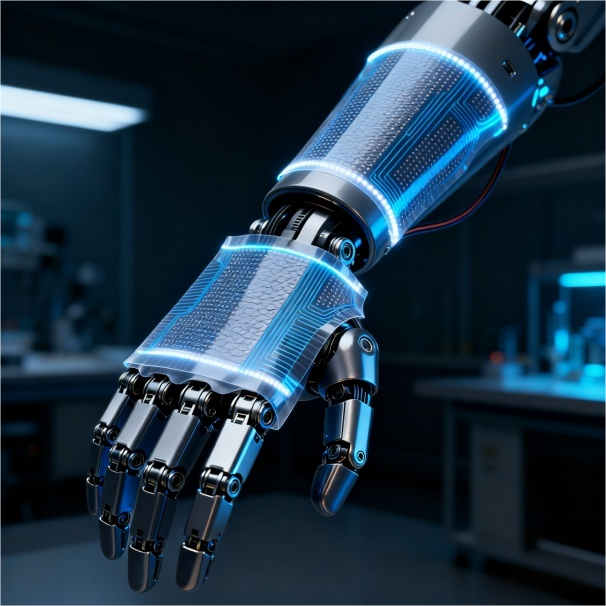

柔性传感器最令人兴奋的应用之一,就是所谓的“电子皮肤”。其关键技术就是——柔性电子传感器,特别是“机器人电子皮肤(E-skin)”。

在过去,电子设备大多是刚硬的:厚重的电路板、冷冰冰的金属壳。但我们的身体却是柔软的、可弯曲的,尤其是皮肤,它能感受触觉、温度、湿度乃至疼痛。科学家们受此启发,希望制造出一种像人类皮肤一样柔软、灵敏的电子器件,让机器能够“感知世界”,这就是柔性电子传感器的出发点。它们像薄薄的“电子创可贴”,可以贴在皮肤上监测健康,也可以覆盖在机器人表面,让它们真正拥有触觉。

那什么是电子皮肤呢?电子皮肤是一种由柔性传感器网络组成的“感知外衣”,它可以覆盖在机器人的表面,赋予其类似人类皮肤的触觉能力。它的感知能力覆盖多个维度。在力的维度下,它能精准分辨轻触、摩擦、挤压等不同类型的作用;温度感知方面,它可实时捕捉环境与物体的冷热变化,避免机械出现烧损或误操作;湿度感知方面,它能准确识别空气湿度和物体表面的水汽,进而实现耐腐蚀保护与防滑控制;在光学感知中,它能捕捉光线强弱与颜色差异,为导航和视觉避障提供辅助支持;电子皮肤的形变感知则专注于检测机器人关节的运动幅度。

韩国科学家曾研发出一种电子皮肤,让机器人能感受到1克重量的触碰,灵敏度媲美人类指尖。新一代多模态柔性传感技术将使电子皮肤的发展更进一步:它能通过温湿耦合信号判断“这是温热潮湿的皮肤接触”,让机器人对“触摸”产生更接近人类的理解。德国宇航局的机器人手臂在加装电子皮肤后,能感知光照与接触湿度,在与人握手时既柔和又安全。一些假肢公司同样也正在研发带有柔性传感器的假手,帮助用户重新感知握物体的力度。这类技术的目标,不仅是让机器人更安全,还能让它们更“有人情味”。

五、柔性传感器的未来趋势

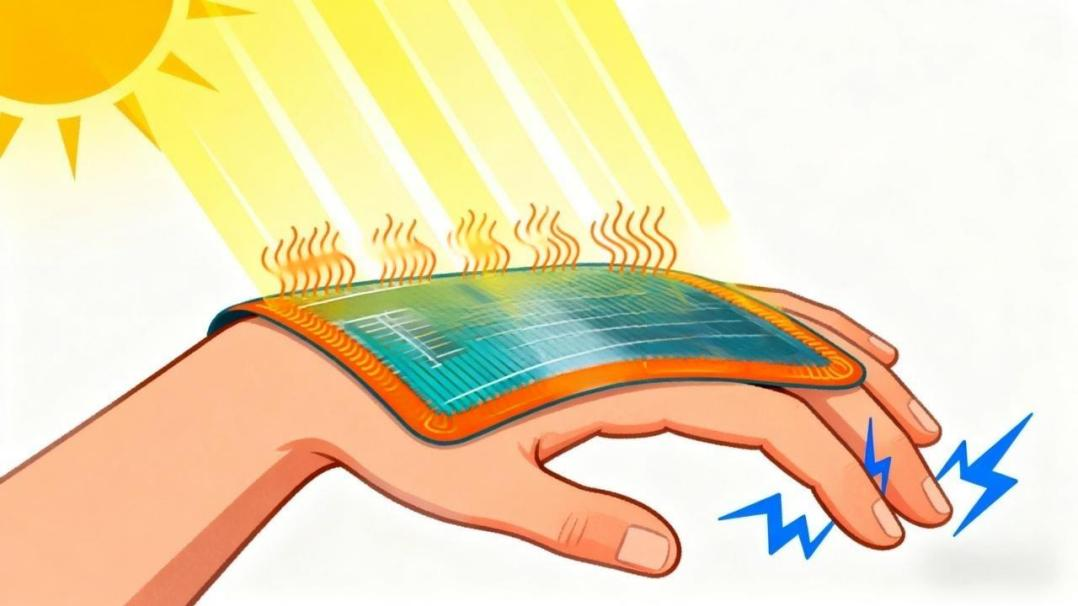

未来的柔性传感器正朝着多功能、高耐用、智能化的方向演进,逐渐成为连接技术与生活的重要载体。它将实现多功能一体化,集成力、温度、湿度和光电单元,让机器像人类皮肤一样应对复杂环境。例如,传感器可在检测到高温且湿度升高时自动启动冷却机制,或在光线变暗时调整能量收集模式,宛如一层“超级皮肤”。

湿度与温度传感技术将继续深度融合——研究者正在探索利用离子导电水凝胶、MXene复合膜与石墨烯网格等先进材料设计手段来提升环境响应速度与耐久性。这样的材料不仅能感知空气干湿,还能实时反馈蒸发与散热状态,为医疗监测与智能服装提供更高分辨率的数据。

更令人期待的是材料和器件的自我修复能力——科学家正努力研发类似人类皮肤“自动愈合”的特殊材料,即便柔性传感器不慎被划破,也能在短时间内恢复原有功能。

与此同时,续航难题同样有望破解,传感器可利用光能驱动、力能回收,实现长时间工作,光电与力传感的结合让柔性系统具备“能量自给”能力。未来的柔性传感器或许能彻底摆脱对电池的依赖。

当与人工智能技术深度结合后,柔性传感器的感知价值将进一步升级:传感器收集到的信号能得到更智能的解读,例如机器人不仅能知晓“被触碰了”,还能精准分辨出“这是一个轻轻的安慰拍肩”。此外,随着生产工艺的不断成熟,柔性传感器的成本会持续降低。目前,黄维院士与河南省柔性电子产业研究院正聚焦于批量化可控制备柔性传感器技术,期望能进一步降低柔性传感器的制造成本,以便于其批量生产。相信不久的将来,柔性传感器将走进大众生活,成为医疗、家居和智能穿戴产品中的标配。

六、柔性感知的终极答案:让人机对话告别冰冷

目前,柔性传感器想要真正走进大众生活还面临成本、可靠性和大规模制造的挑战。但随着柔性传感技术的发展,未来柔性传感器或许可以像印刷报纸一样大批量生产。那时候,电子皮肤不再是实验室里的稀罕物,而会像今天的智能手机一样普及,力、温度、湿度与光感一体的传感皮肤将成为智能设备的“标配器官”。

柔性电子传感器的意义,其实远远超出了技术本身。它不仅让机器人更聪明、更安全,也让人类与机器的关系发生微妙变化。当人工智能赋予机器“思考”的能力时,柔性传感器则赋予它们“感受”的能力。二者结合,可能会让机器人从工具,真正迈向“伙伴”。或许在不远的将来,与你握手的机器人,也许能在握手时感受到你手心的温度、湿度与光线反射,并以最自然的方式回应。这种人机交互,不再是冰冷的碰撞,而会是一种真诚的沟通。

来源: 河南省柔性电子产业技术研究院

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

河南省柔性电子产业技术研究院

河南省柔性电子产业技术研究院