“四气”、 “五味” 作为药理名词均始见于《神农本草经》,四气是指药物能在人体内发生寒、热、温、凉四种基本反应的药物性质。五味是辛、甘、酸、苦、咸五种最基本的药物滋味。

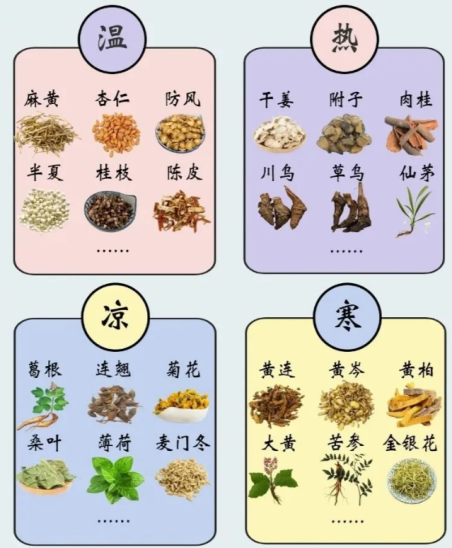

一、四气就是指药物具有寒、热、温、凉四种不同的性质,凡是能够治疗热性病证的药物,便认为是寒性或凉性,能够治疗寒性病证的药物,便认为是热性或温性。药性的寒、热,温、凉,是与病证的寒热相对而言的。

一般来说寒凉性药物具有清热、泻火、解毒等作用,常用治热性病证;温热性药物具有散寒、温里、助阳等作用,常用治寒性病证。例如:病人出现高热、烦渴、面赤、恶热,脉搏洪数等热性症候,就应选用石膏,知母,黄连等寒性药物来治疗,若表现为畏寒、肢冷,大便清稀、面色苍白、脉搏微弱等寒性症候,易选用千姜、附子、肉桂等热性药物来治疗。若是寒热错杂的病证,也可将寒药和热药同用。寒者热之。热者寒之”这就明确地指出了药物四气在临床上的应用原则,如果违背这个原则,就会产生不良后果。

图:四气的药材举例

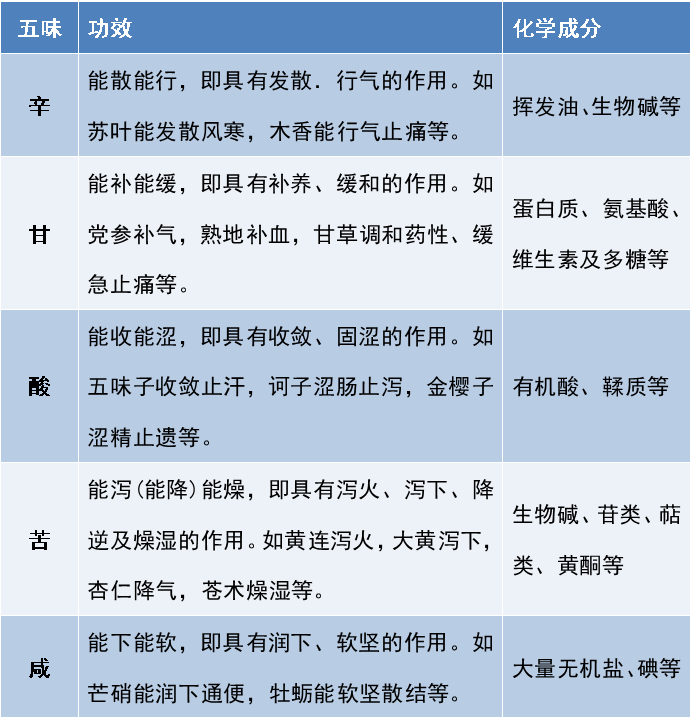

二、药物入于口则知其味,五味是指药物具有辛,甘、酸,苦,咸五种不同的味。这些味道一方面可由味觉器官直接辩别,另一方面是根据临床治疗中反映出来的效果来确 定的。《素问》记载:“辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴,咸味涌泄为阴,淡味渗泄为阳”,五味也是说明药物作用的依据,不同味的药物有不同的治疗作用,据现代科学研究,药物的味道不同,往往与其中所含的化学成份有关。

三、气和味的关系

气和味是构成药物性能的两个方面。每一种药都有气和味。气味相同,作用往往相近,例如辛温药物大都能解表散寒,苦寒药物大都能清热泻火。气味不同,作用也就不同,例如气同味异,同是寒性药,具有清热的共性,但苦寒药多兼燥湿,适用于湿热证(如黄柏);甘寒药多能养阴,适用于阴虚内热证(如生地)。还有些药物一气而兼有二种以上的味,其作用范围也就相应扩大,这说明药物的气味是错综复杂的,这也体现了药物具有多种多样的作用。因此,我们对于每味药物的气和味,必须结合起来进行分析。

每种药物的作用和适应证既具有普遍性,又各自具有特殊性,还要与药物的升降浮沉、归经等理论结合起来,结合现代科学,大力开展对中药的有效成分和药理作用的研究工作。 在临床上恰当地选择运用,提高药物的使用率及治疗率,减少药物的盲目使用。

参考文献:

[1]王文欣,杜武勋.中药四气五味理论及相关性研究探析.

[2]文建军,贾少谦.试论中药的四气五味及气与味的关系.

天津市儿童医院药剂科

作者:张方亮 主管药师

审稿:魏 悦 副主任药师

来源: 什么是中药的四气五味?

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

福棠儿童用药咨询中心

福棠儿童用药咨询中心