栏目解读:本栏目是为展示《色彩密码》课程优秀作业。《色彩密码》作为湖南大学通识类课程,学生来自于“五湖四海”各个专业。色彩慕课的愿景是“色彩推动世界”!同学们在慕课的指导下以色彩之眼全新理解世界,同时研究色彩与本专业的纵横交集。

QIANYAN

前言

中国传统的五色系统是丰富的中华文化的重要组成部分。它不仅体现在各个时代的艺术品中,也深深地影响着中国人的思想观念。本文将从不同历史时期的敦煌壁画着手,介绍传统五色在艺术中的应用。

壹

中国传统五色

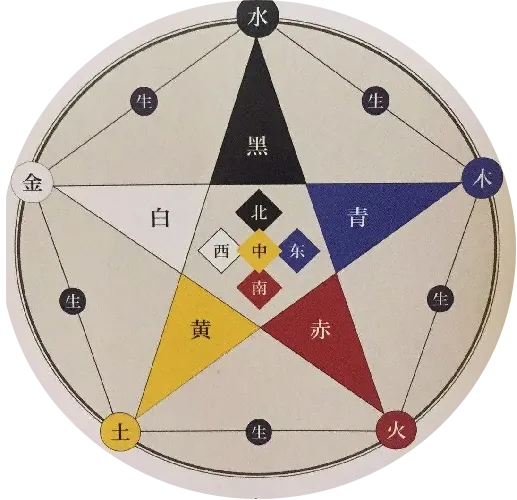

▲“五色观”色彩体系

《周礼·考工记》中记载 :“画缋之事,杂五色。东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑。天谓之玄,地谓之黄。”

“五色观”色彩体系是结合中国“阴阳五行说”的观念而产生的。中国传统的五色体系视青、白、红、黑、黄为正色,分别代表东、西、南、北、中五个方向,同时对应着木、金、火、水、土五行。

在敦煌石窟壁画中,青色颜料主要来自通过丝绸之路传至敦煌地区的青金石等,颜料质地相对较为细密,与绘图底面其他颜料结合的情况良好,因而保存状态相比要优于其他颜色的颜料。

赤色是敦煌石窟壁画中运用较为广泛的一种颜色,其颜料多来自赤铁矿、朱砂等,在敦煌石窟壁画艺术发展初期以及隋唐之后使用较为广泛。

代表性的黄色颜料来自石黄或黄土等,但石黄在敦煌石窟壁画中使用得较少。

白色颜料的主要成分是混合过后的方解石或滑石等。在绘画过程中,白色颜料往往作为壁画的底层颜色而直接与石窟的土层表面接触。在石窟壁画绘制中,其运用的广泛程度仅次于红色颜料。

黑色颜料的成分主要是炭黑。但由于种种原因,敦煌石窟壁画中的黑色往往掺杂蓝、绿、褐等颜色,形成了细微的色彩偏差。

贰

北凉、北魏时期敦煌壁画的色彩

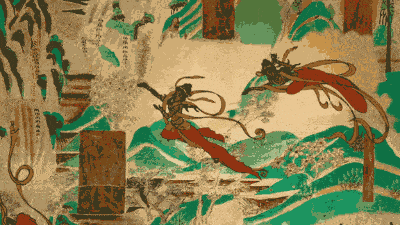

▲北凉北魏时期敦煌壁画

印度的《质多罗经》中提及了最基本的五种白、黄、红、黑和蓝。此时期敦煌壁画具有浓烈的西域色彩,所用的颜色也以上述颜色为主都是天然的矿物及植物颜料。

北凉北魏时期壁画的一个明显的特征就是整窟满壁的壁画均以土红色为背景,其它色种较少形成了单纯明快、浑厚朴实的暖色调。

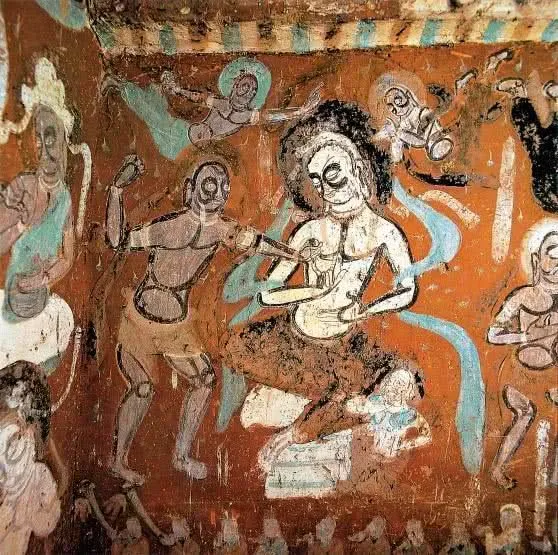

▲《毗楞竭梨王本生》

主要以土红色为底,以深褐色勾线,以青绿色和土黄色描绘人物的服装、飘带。毗楞竭梨王肤色接近白色,周围施刑者的肤色则为浅褐色。画面通过几种简单颜色的搭配,构成了一种浑厚质朴的偏暖色调,同时具有一定的视觉冲击效果。

叁

西魏时期敦煌壁画的色彩

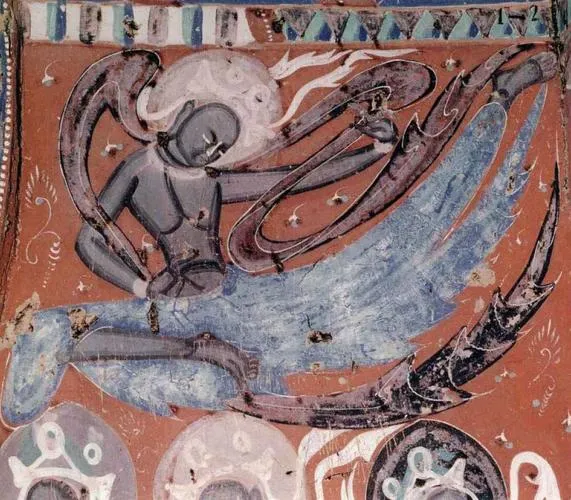

西魏时期的敦煌壁画在艺术风格、画法、配色等方面已然逐渐摆脱西域风格的影响,呈现出中原地区传统绘画的面貌。较为突出的新内容是出现了大量汉民族传统文化、神话传说中的形象。如伏羲、女娲、东王公、西王母。

▲西魏时期敦煌壁画

西魏285窟窟顶浅淡的主色调有向上浮升、轻盈、空灵的感觉。青蓝色有象征着天宇的含义,神仙神兽的羽翼、飞天的披巾、山川树石、还有夹杂在形象间表现云气飘渺和飞腾速度的似风又似云的笔触,都大量采用石青、石绿、钴蓝等冷色,强化升天、天界的这一含义。

肆

唐朝时期敦煌壁画的色彩

▲佛教艺术

在唐代,佛教在中国得到了广泛传播和发展,而敦煌壁画作为佛教艺术的重要表现形式,其色彩运用承载了佛教教义和哲学思想。色彩成为了一种隐喻,被用来描绘神灵世界,具有理想化的属性,旨在创造一种接近神性的绘画氛围,以满足宗教艺术的需求。

▲唐朝时期敦煌壁画

敦煌壁画中常见的金色代表着佛光的辉煌,是对佛陀智慧的象征;蓝色象征天空和广大的宇宙,象征着无限的智慧和慈悲;绿色则意味着生命和成长,代表着佛法的永恒和希望。

▲《观世音经变》

画面以纯白为底,以土红与石绿两色为主要绘图颜色,色彩对比较为强烈,具有稳定的视觉效果,同时给人大气、庄重之感。

五色在各个时期都展现出中华文化的内在逻辑,同时又因不同历史背景而有所变化,完整体现了中国传统艺术对五行说的有机吸收和诠释。传统五色为敦煌壁画注入丰富的内涵,也使我们能深入了解不同时期社会文化背景。

(以上内容中部分资源来自网络)

END

图文原稿 | 陈昕玥

图文编辑 | 刘贝贝

图文审核 | 黄 茜

来源: 中国流行色协会湖南大学色彩科普基地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国流行色协会湖南大学色彩科普基地

中国流行色协会湖南大学色彩科普基地