不久前,来自多国的一百多位科学家发出警告,全球平均温度升高已经迈过 1.4℃,即将跨过联合国政府间气候变化委员会(IPCC)所警告的第一个临界点(2 个临界点分别是 1.5℃ 和 2℃)。有一个可以直观感知的生态变化是:全球暖水珊瑚礁发生大规模白化现象,触目惊心。

大堡礁海域的白化珊瑚 图源:大堡礁基金会

我注意到,大量媒体在介绍珊瑚发生白化的原因时,往往写得非常简单:气候变暖导致海水温度升高,而珊瑚对温度变化极为敏感,这就导致珊瑚白化死亡。

这个解释听起来相当直白而且好懂,它被广泛引用和报道。不过,这样的简单归因实际上是把相关性当成了因果性,并没有真正点出珊瑚白化的直接原因。而关于全球变暖,也存在几个广泛存在的误解。作为科学爱好者,我们可以比大众了解的更深入一些。

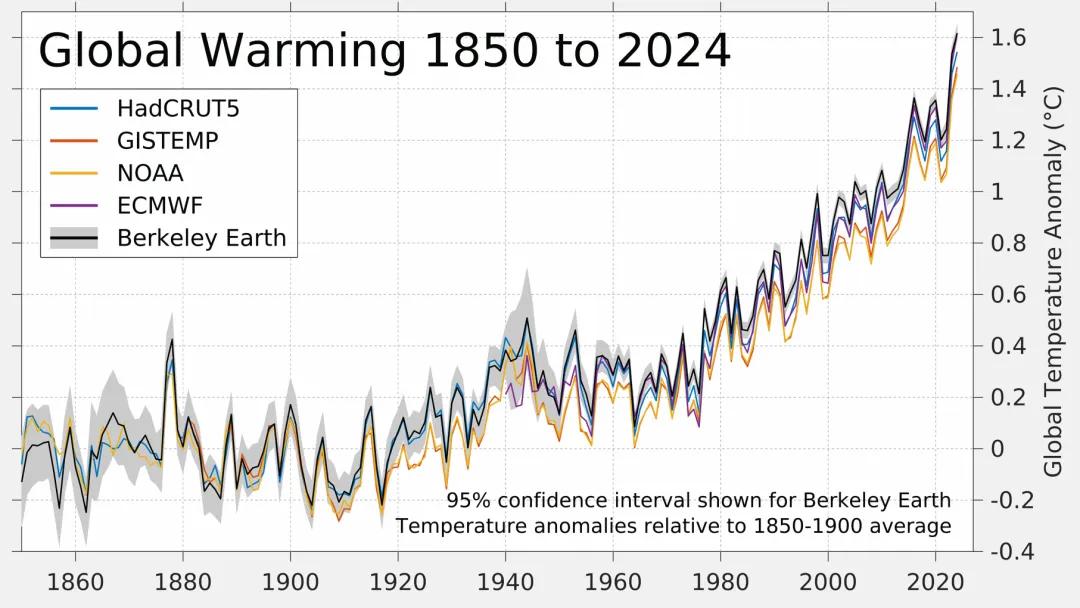

误解一:对全球升温的常见误读

在谈及全球变暖问题时,很多媒体报道都会有一个常见的误读,让读者误以为自己生活的地方全年的平均气温上升了 1.4℃,大多数人看到这个数字,会不以为然,觉得 1.4℃ 好像也没啥,28℃ 和 29.4℃ 差别不太大嘛。实际上,全球升温 1.4℃,这是一个全球平均地表温度(global mean surface temperature, GMST)的变化幅度,是一个统计学意义上的平均值。它不仅不能直接等同于某个具体海域、具体时间点、具体珊瑚栖息地的实际温度变化。实际上,珊瑚白化现象可不是仅仅因为那里的海水温度上升了 1.4℃ 导致的。

全球升温曲线图 图源:Berkeley Earth

换句话说,把“全球平均升温 1.4°C”,直接套用到“珊瑚对温度敏感、升温 1~2°C 就会白化”这样的因果链条上,是把相关性当做因果性来描述的误读,并没有真正理解珊瑚白化背后的“多因一果”性。(当然,也正是因为成因复杂,限于篇幅,很多媒体报道或者科普文章不得不简化处理)

误解二:珊瑚对于海洋温度的变化极为敏感

那些我们以为对温度变化极其敏感、脆弱不堪的珊瑚,其实比想象的要强悍得多。就拿澳大利亚大堡礁海域来说,这里的季节温差就高达 6-8℃,而且自古如此。如果区区 1.4℃ 的升温就能让它们的种群彻底崩溃,这个物种就不可能在地球上存活亿万年。

那么,珊瑚白化现象到底是怎么发生的呢?我帮你梳理出了其中的因果链条,请继续往下看。你会惊叹于大自然的精巧设计。

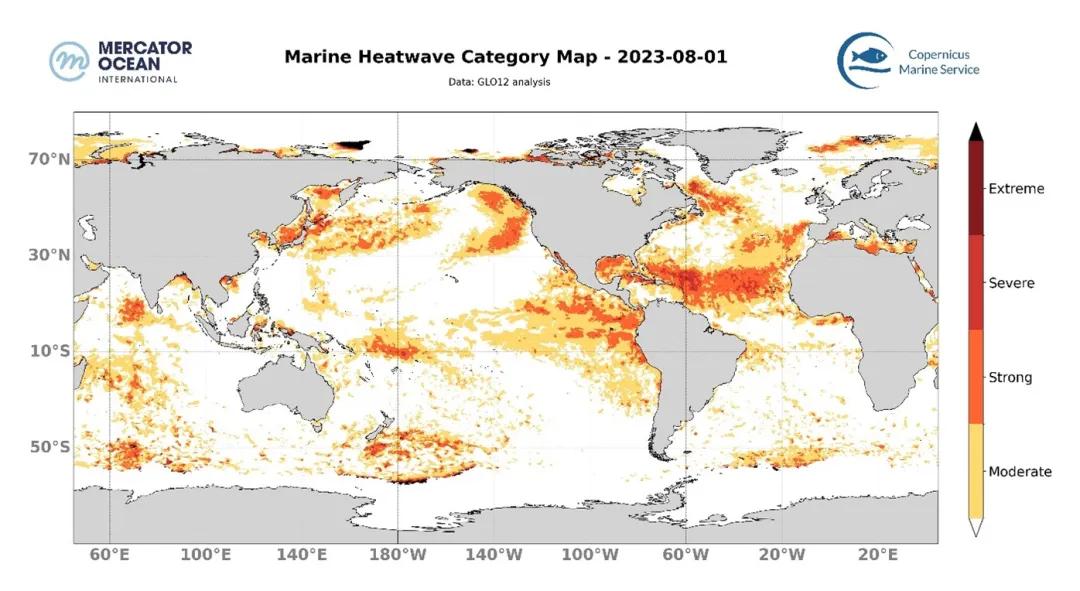

海洋热浪

1.4℃ 的升温,是一个跨越 200 年,采样点覆盖全球无数气象站、卫星和海洋浮标的统计学上的平均值。它衡量的是全球气候系统的宏观趋势和能量失衡。它告诉你,地球作为一个整体在变暖,但它几乎无法告诉你,在某个特定的夏天,大堡礁一角的浅海水温到底升高了多少。

地球各个区域的温度变化并不是均匀和连续的,事实上,气温在空间和时间上的变化极不均匀。全球变暖 1.4℃,这个统计数据背后的规律,是全球气候异常化导致的极端天气增加。1.4℃ 并不可怕,极端天气才是真正的杀手。

图源:2023 年 8 月 4 日海洋热浪公告

海水的温度与陆地一样,都是吸收热量升温,释放热量降温。陆地上有极端天气,海洋里同样也有区域性的海洋热浪(Marine Heatwaves, MHWs)。根据 2024 年的数据,在澳大利亚大堡礁地区,正常水温 28℃ 的浅水礁区,曾经测到过 33℃ 的局部高温。

那么,海洋热浪是怎么产生的呢?

其实原因很简单,热带地区的浅海,日照充足,热量收入大于支出,自然就会持续升温,这非常正常。但是,海洋是运动的,海流会带走被加热的海水,补充冷水进来,让海水维持在一个稳定的温度上。这就是夏天去海边玩,会感觉到海水依然相当凉爽的原因。

那么,是什么原因,导致大堡礁海域的海水缺乏流动性,从而导致热量堆积,引发局部海域异常升温呢?这是一个有些复杂的问题。

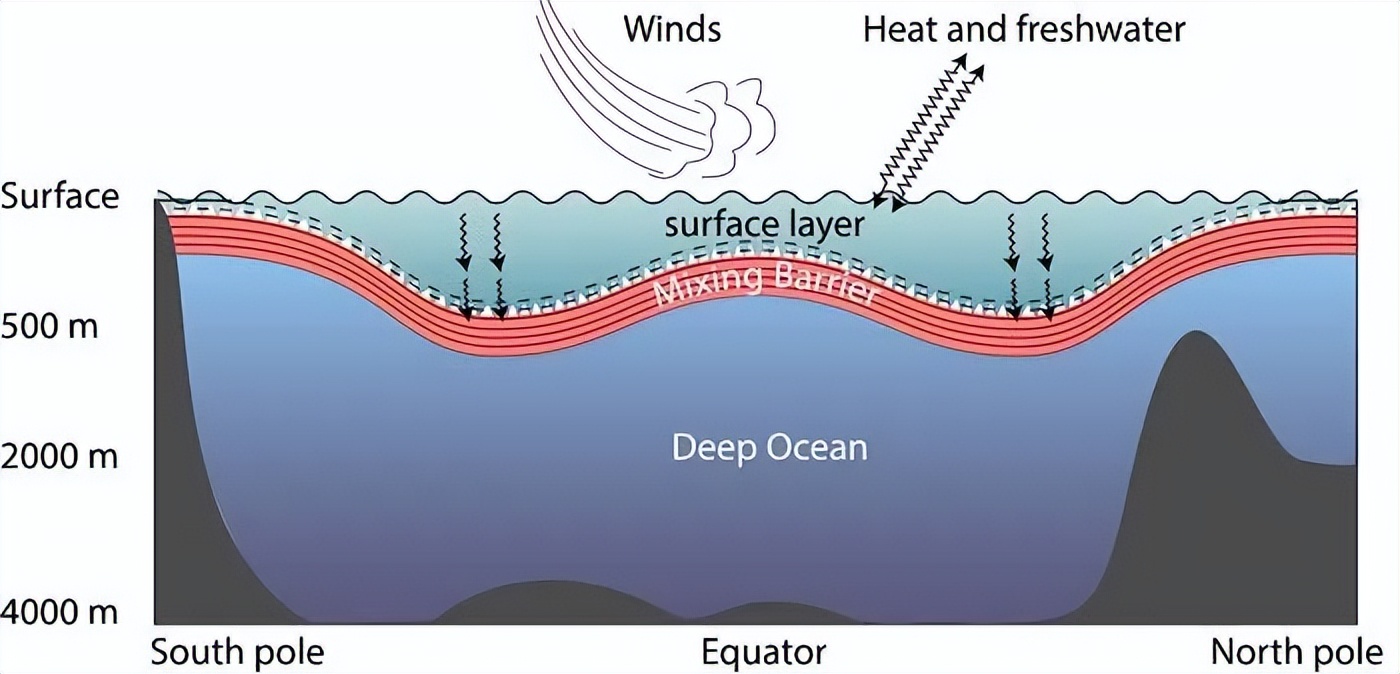

气候变化降低海洋热交换示意图 图源:论文10.1038/s41586-021-03303-x

正常情况下,南太平洋信风会从东南方向吹拂大堡礁海域,推动表层海水向西北方向流动,这会同时促进深层冷凉海水上涌,从而实现给大堡礁区域浅海海水降温的目的。

但是,在厄尔尼诺年(比如 2023-2025 年),迟到太平洋东风减弱甚至逆转,这就导致澳大利亚东北部风力显著减弱甚至停止。这些变化直接影响了海流的流向,阻断了深海冷水的注入,造成海水越晒越热。

与虫黄藻共生

那么,33℃ 的海水能杀死珊瑚吗?答案依然是否定的。珊瑚的韧性比你想象得要强大得多。在 33℃ 的海水里,首先出问题的并不是珊瑚,而是与珊瑚共生的虫黄藻。

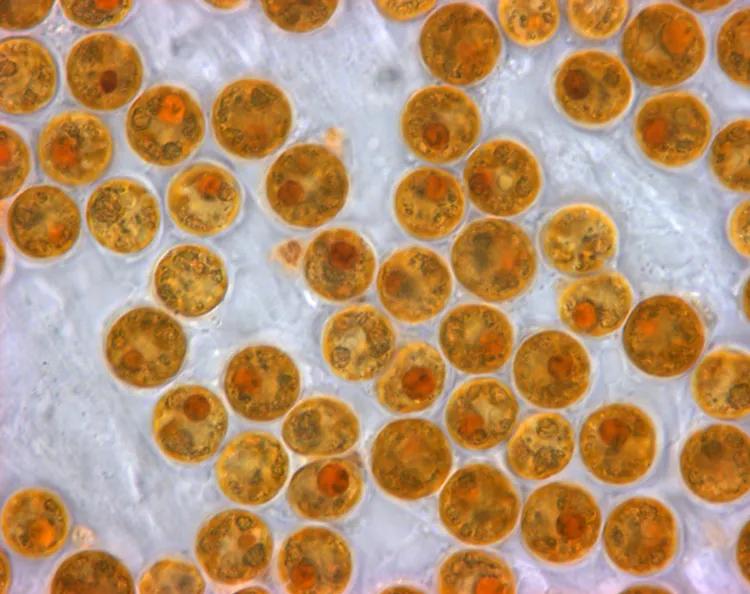

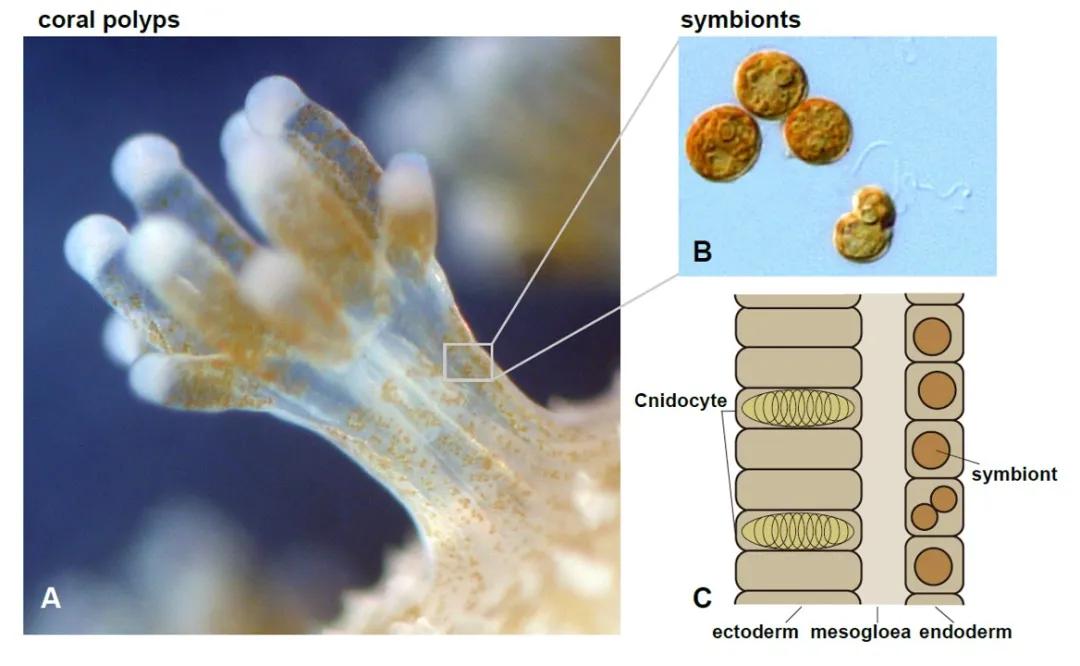

虫黄藻的显微照片,图源:wikipedia

珊瑚虫本身是半透明或无色的,我们看到的五彩斑斓的珊瑚颜色,主要来自其体内共生的单细胞藻类——虫黄藻(Symbiodiniaceae)。

虫黄藻是一类光合共生藻,生活在珊瑚虫内胚层细胞的特殊囊泡中。它们的身体里含有叶绿素 a、c 以及类胡萝卜素(如多甲藻素 peridinin),这些色素吸收蓝光、红光,反射黄、棕、金、橄榄绿等色调。因此,健康珊瑚通常呈现棕色、金色、橄榄绿或黄褐色——这正是虫黄藻的颜色。

显微镜头下的珊瑚虫,黄色的是虫黄藻;图源:史密森尼海洋计划

你可以把虫黄藻理解为珊瑚虫种植的农作物。虫黄藻生活在珊瑚虫的细胞内部,它们通过光合作用,把阳光和二氧化碳转化成甘油和葡萄糖等有机物,这些有机物正是珊瑚的能量来源。数据显示,珊瑚虫高达 90% 的能量需求,都来自于虫黄藻的光合产物。

当然,虫黄藻也并非没有获得好处。珊瑚用共生囊泡保护了虫黄藻。珊瑚的代谢产物,比如二氧化碳和氨等物质,也为虫黄藻的生长提供了关键原料。

这个共生关系是由珊瑚虫主导的。如果一颗在海水中飘荡的虫黄藻撞到了珊瑚虫身上,珊瑚虫的表面细胞就可以通过模式识别受体立即把虫黄藻识别出来。随后珊瑚内胚层细胞中会立即伸出伪足,把虫黄藻包裹起来,拖入细胞内部。

其实在最早的时候,这就是珊瑚虫捕食的方式,吞入细胞的虫黄藻应该被逐渐消化。但在漫长的演化过程中,一些发生变异的虫黄藻学会了抑制珊瑚的消化的能力。于是一个吞噬体就这么转化成了共生囊泡。珊瑚以为自己在努力消化食物,但里面的虫黄藻并不会死,而是通过光合作用,把自己产生的有机物提供给珊瑚虫吃。而珊瑚分泌出的试图消化虫黄藻的物质,则成了虫黄藻生长发育的营养。真正的双赢开始了。

撕毁共生合同

但是,共生毕竟是一种合作。只要是合作就有条件,条件被破坏,合同自然也会被撕毁。

消化

如果珊瑚生活的海域透明度降低,光线变差,虫黄藻的光合作用水平就会下降,从而无法生产出满足珊瑚需求的有机物质。

如果家里的老母鸡不再下蛋,你会怎么做?当然是杀了吃肉。珊瑚也是这么想的。那些生产效率低下的虫黄藻会被珊瑚强行消化,成为珊瑚的食物。

当然,如果珊瑚把所有体内的虫黄藻都消化掉,它们最终也会饿死。毕竟,杀牛宰羊都是一锤子买卖,是不可持续的。所以,当海水污浊,透光率下降时,珊瑚就会大面积死亡,就是这个道理。

排出

第二种情况,是虫黄藻自身生长不错,于是分裂增殖。发生分裂之后,共生囊泡也会变成两个,把分裂后的两个虫黄藻分别“关押”起来。珊瑚细胞中的虫黄藻通常会维持在每立方厘米空间中 10 万到 50 万个的水平。

珊瑚虫与虫黄藻的显微摄影,图源:OIST

如果虫黄藻的密度过大,珊瑚就会主动把虫黄藻排出体外。这些健康的虫黄藻会飘荡在周围的海水里,它们会与其他的珊瑚重新形成共生关系。

排出虫黄藻是随时随地都会发生的现象。珊瑚群体正是利用这种排出虫黄藻的行为,实现整个珊瑚种群的平衡发展。

驱逐

第三种情况,就与珊瑚的大规模白化现象高度相关了。虫黄藻在正常情况下,它的行为类似于植物,也就是走光合作用这条生产路线。这是虫黄藻与珊瑚虫共生的基础。

但是,光合作用的基础是叶绿体,而叶绿体中的化学反应会在温度达到某一个值的时候突然失控。实验发现,大堡礁中部地区海域中生活的虫黄藻,在温度达到 30.5℃ 的时候,就会出现光合作用抑制现象。而这一片海域夏季的平均水温应该是 28-29℃。

很多科普文中提出的珊瑚对温度“极为敏感”,气温增加 1.5℃ 就会出现白化现象,大概就是从这里产生的误解。

虫黄藻会在水温达到 30.5℃ 时发生光合作用抑制现象。海水温度就算从 24℃ 快速升高到 30℃,珊瑚也不会有事。核心原因在于,海水温度有没有突破高温阈值。

当然,虫黄藻也并不会在 30.5℃ 的时候就死掉,它们只是会改变自身的代谢方式。他们会主动降低光合速率,让线粒体呼吸成为主要的能量产生方式。

虫黄藻的这个策略改变对保护自身肯定是有利的,但这一变化却坑苦了珊瑚。珊瑚发现,共生囊泡中的虫黄藻不仅产生的能量骤减,而且还会生成破坏细胞的自由基。于是,珊瑚也立即改变策略,把这个有毒的共生伙伴立即驱逐了出去。

这就像是发生在珊瑚虫体内的免疫风暴。虫黄藻在高温环境里代谢方式的改变,让珊瑚虫的“免疫系统”把虫黄藻视为了生存威胁。面对一个从共生盟友变成毒素制造者的房客,珊瑚虫细胞内部紧急启动了排异机制,将这些有毒的虫黄藻迅速大量地驱逐出去。这就是我们看到的大规模珊瑚白化现象。

珊瑚白化前后对比,图源:OCEAN IMAGE BANK

所以,白化的核心原因是珊瑚主动启动的自救式排异反应。

珊瑚之死

所以,在珊瑚大规模白化发生时,一切变化仍然是积极的。无论是虫黄藻,还是珊瑚本身,它们都在使用最佳策略积极求存。这些策略,在过去至少 2 亿年的时间里一直都非常有效。

在正常情况下,只需要一次潮涨潮落,就能带来冷凉的海水,让整个生态系统重新组织起来。被排出体外的虫黄藻在水温回落后会重新进入珊瑚的细胞,它们会重新签署协议,然后重新开始一轮全新的合作关系。

但是,厄尔尼诺现象不仅能影响海流,还能抑制潮汐流的形成,阻断潮汐给浅海降温的机制,让珊瑚与虫黄藻的重新合作不再可能。排出了虫黄藻的珊瑚,就像是一个被扔进了荒野中的现代人,它们失去了虫黄藻的支撑,时间一长就会“饿死”。珊瑚白化后并没有死亡,但持续维持白化状态,它们真的会死。

讲到这里,你可能想问,为什么珊瑚和虫黄藻在长达 2 亿年的时间里都没有演化出应对 31.5℃ 极限水温的办法吗?还真没有。原因是,过去那么久的时间里,每次海水升温,都有洋流和潮汐流带着冷水前来救场。从来也没有一个海域高水温持续一周的情况发生过。所以,珊瑚与虫黄藻当前的策略,在人类工业革命以前,还真就没有在大堡礁地区发生过。

不过好消息是,生活在波斯湾和红海地区的珊瑚在几千万年前就经历过这样的考验,它们体内共生的虫黄藻,就可以在 36℃ 的水温下正常地光合作用。所以我们面对大堡礁地区的珊瑚白化可以采取两种办法。

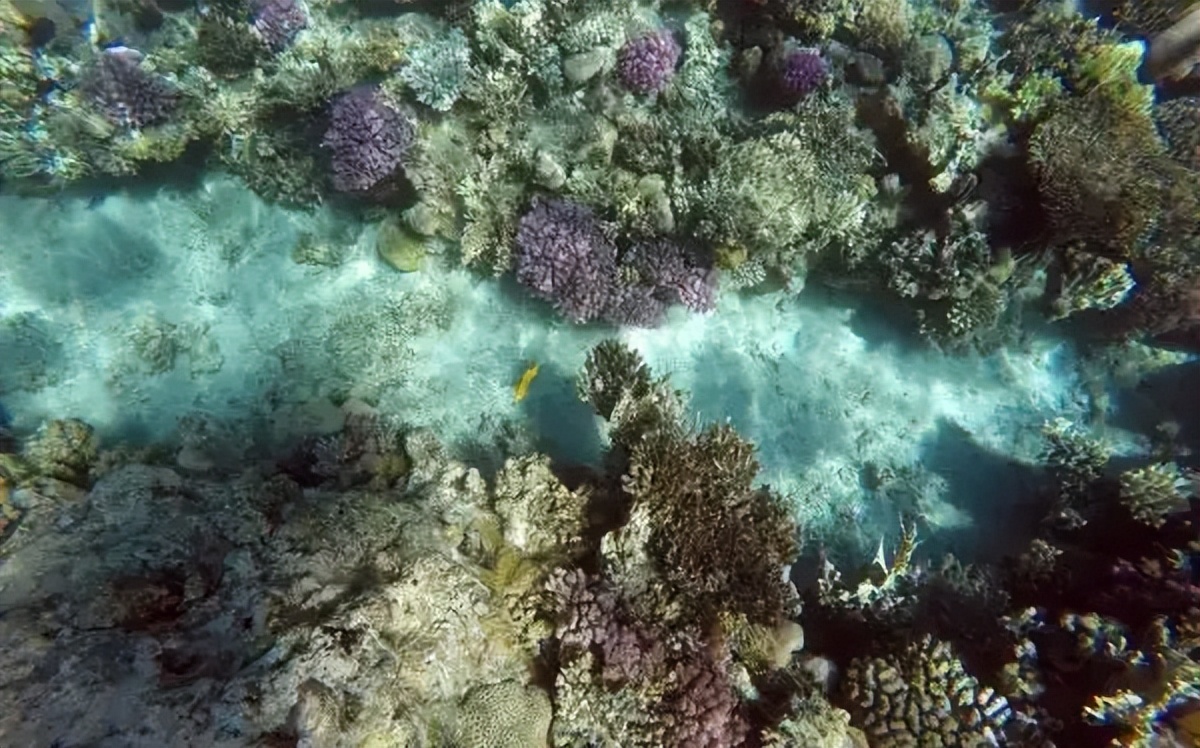

红海海底珊瑚,图源:网络

第一种办法是,放任自流。以大堡礁地区的情况,虽然珊瑚白化已经触目惊心,但想要全灭难度也很高。这些珊瑚中的虫黄藻在极端压力下,会有更多耐热个体保存下来,最终帮助整个群体渡过难关。

第二种办法是,科学家们也在尝试把红海地区更加耐热的虫黄藻引入大堡礁地区,看看耐热的虫黄藻能不能拯救这里的珊瑚。不过,为了避免生态问题,这种尝试现在还非常谨慎。但是在我看来,如果大堡礁的珊瑚已经到了生死存亡的关键时期,用点非常手段,加速实验进度,应该也是合情合理的了。

尾声

除了厄尔尼诺现象导致的海水温度持续保持高温,珊瑚白化的原因其实还有很多,包括海水的酸化、富营养化、水质下降、其他海洋生物的暴发或者死亡等等,故事相当复杂,影响因素众多。虫黄藻的故事只是众多原因中最重要的一种。

联合国政府间气候变化委员会(IPCC)把 1.5℃ 的平均气温升高设置成一个临界点,这其实是一个管理气候变化的量化目标,这个目标是政策和传播的产物,是政治谈判的锚点,但它并不是科学上某个具有特殊地位的量化指标,实际上平均气温每升高一点,都会带来相应的生态变化,这个变化过程是连续的。

现在的大量报道,为公众创造了平均值幻觉,让很多人以为我们的气候问题就只是平均气温上升了 1.4℃ 而已。其实,我们面临的真正挑战,是大气中二氧化碳浓度增高带来的全球气候异常。

我们的大气圈就像是一口正在被加热的锅,温度高低其实并不重要,重要的是,快速加热的这个过程,让大气圈发生了前所未有的剧烈变化。

一篇 2024 年 3 月份发表在《自然》杂志上的荟萃分析指出:1.5°C 变暖下全球珊瑚礁或减少 70–90%,2°C 以上接近全面崩溃。这已成为国际评估中的共识区间。

减少碳排放,阻止全球气候变暖,人人有责!

来源: 科学声音

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学声音

科学声音