在川东北的深山里,64岁的王婆婆从未想过,难得一次走出大山来到省城,竟是因为脑干深处一颗罕见的“定时炸弹”。两个月前,她开始说话含糊、左侧嘴角不自主流涎,这个看似普通的衰老征兆,背后却隐藏着致命的风险。

-口齿不清背后的致命危机

"妈就是说话不太利索,我们都以为是年纪大了。"王婆婆的儿子回忆道。直到持续的头疼发作,一家人才急忙到当地医院检查。

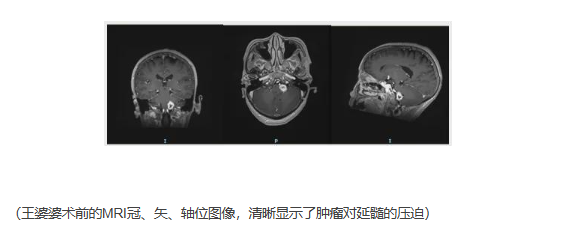

头颅MRI的结果让所有人心头一紧:左侧脑干区有一个1.5厘米的肿瘤。当地医生坦言:"这个位置太特殊,手术风险极大。"辗转打听后,他们带着最后一线希望,来到了四川省肿瘤医院神经外科。

进一步的检查揭示了一个更严峻的事实:这个肿瘤不仅压迫着掌管呼吸心跳的延髓这个"生命中枢",更罕见的是,它同时起源于迷走神经和副神经出脑处。

-手术台上的“生死时速”

"这可能是我们今年遇到的最具挑战性的手术之一。"神经外科主任任天剑教授在术前讨论时神情凝重。他打了个比方:"这就好比舰载机在航空母舰降落,每一步操作都必须精准到毫米级别。"

肿瘤紧贴着延髓,周围密布着控制吞咽、发声、心跳的关键神经和血管。任何一个微小失误,都可能导致患者呼吸心跳骤停,或造成永久性神经损伤。

面对巨大的手术风险和经济压力,王婆婆一度想要放弃。"我年纪大了,不想拖累家人。"她在术前这样对医生说。

但任天剑教授的话给了她信心:"您的肿瘤很可能是良性的,只要成功切除,就能恢复正常生活。"这句话,让王婆婆最终下定决心接受手术。

-显微镜下的精准“拆弹”

2025年8月下旬的一个清晨,手术正式开始。在神经导航引导下,任天剑教授团队选择了远外侧入路。“这个入路既能充分暴露术区,又能最大限度减少对周围组织的损伤。” 任天剑教授解释道。依次切开皮肤、皮下组织,分离头皮并仔细止血,后颅窝撑开器固定,磨钻钻孔、铣刀开颅…… 每一个步骤都有条不紊,严密和精确是手术成功的关键词。

当骨瓣取下时,手术团队看到了严峻的现实:肿瘤与脑干紧密粘连,表面被重要的神经血管覆盖。在手术显微镜下,任教授手持双极电凝,像拆解精密钟表一样,一点点分离肿瘤与神经的粘连。

“注意保护椎动脉!”“这里是迷走神经!”手术室里,只有器械的细微声响和偶尔的指令。术中神经电生理监测仪始终处于 “警戒状态”,每当器械靠近神经,警报声便会响起,任教授立即调整操作角度和力度。

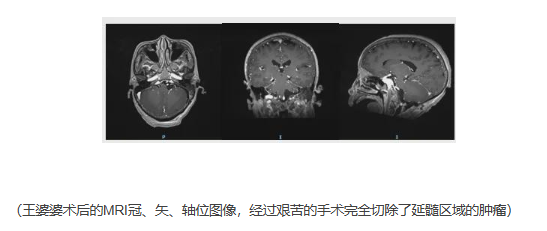

经过长时间的精细分离,肿瘤与延髓、神经、血管的粘连被逐一解除,最后完整切除,送病理检查。此时,监测仪上的神经信号依然平稳,这意味着重要神经功能得到了有效保留。

“止血,冲洗创面。” 任天剑教授和李焦明主治医师用生理盐水仔细冲洗术区,确认无活动性出血后,用可吸收止血纱布和流体明胶覆盖创面。由于硬脑膜局部缺损存在脑脊液漏风险,团队对脑膜进行了严密的修补。

最后,骨瓣复位固定,分层缝合皮下肌肉及皮肤,手术圆满结束。此时任天剑教授和李焦明主治医师的额头都渗出了汗珠,但看到患者生命体征平稳,所有人的脸上都露出了欣慰的笑容。

-康复之路的温暖守护

手术成功只是第一步。术后,王婆婆出现了吞咽功能障碍——这是此类手术常见的并发症。

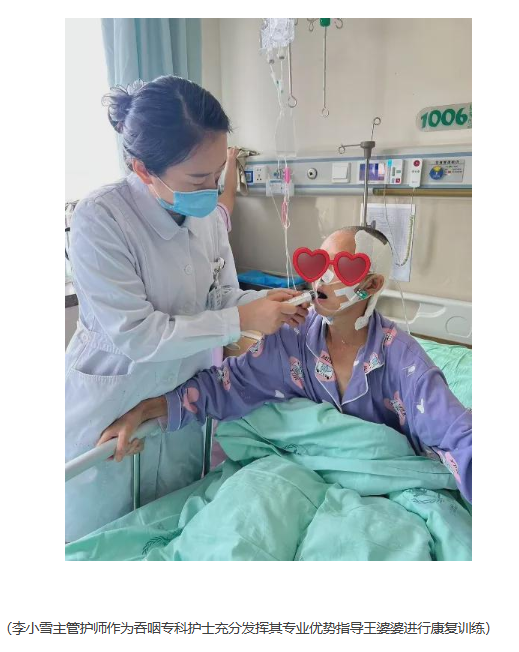

这时,吞咽专科护士李小雪发挥了关键作用。她为患者制定了个性化康复方案,从口腔运动训练到吞咽协调练习,一步步帮助王婆婆重获吞咽能力。

“就像教婴儿学吃饭一样,要从最基础的开始。”李小雪说。在她的专业指导下,王婆婆的吞咽功能逐渐改善。

好消息接踵而至。病理报告确认肿瘤为良性神经鞘瘤,复发风险低。经过21天的康复治疗,王婆婆的口齿不清症状明显改善,已能正常进食,最终顺利出院。

-技术突破背后的医学意义

“这类同时起源于多组颅神经的脑干肿瘤非常罕见。”任天剑教授表示,“手术的成功得益于三大关键因素:精湛的显微技术、先进的神经监测和专业的护理团队。”

四川省肿瘤医院神经外科在复杂颅底肿瘤手术领域已经达到国内顶级水平。特别是对于脑干、脊髓等精细部位的肿瘤手术,团队形成了一整套成熟的技术方案。

从术前多学科讨论,到术中神经电生理监测,再到术后专科护理,每个环节都凝聚着团队的心血。这种多学科协作模式,让越来越多像王婆婆这样的患者看到了希望。

出院那天,王婆婆紧紧握住医生的手,泪水在眼眶中打转:“是你们给了我第二次生命。”王婆婆的故事,只是川肿神经外科团队守护生命的一个缩影。在大脑深处的 “手术危险区域” 里,他们凭借着对医学的执着与热爱,用精湛的技术和仁爱的之心,为患者点亮希望之光,书写着一个又一个生命奇迹!

来源: 四川省肿瘤医院

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

四川省癌症防治科普基地

四川省癌症防治科普基地