你是否想过,地球上湿润的季风区与干旱的沙漠区之间,并非横亘着一条界限分明的 “楚河汉界”?实际上,两者之间存在着一条气候 “喜怒无常” 的动态交锋带 —— 春季常受沙尘暴侵扰,生态系统 “敏感脆弱”,夏季年度雨水时丰时欠,植被随降水增减时绿时黄,就连自身的 “版图” 也会随季节更迭与年份变化不断伸缩。这个异常气候频发的区域,正是全球季风涛动引发的全球季风边缘活动带。

一、何为全球季风边缘活动带?

要理解这一 “活动带”,需先从 “全球热带季风” 的核心特征入手。气象学定义中,全球热带季风的本质是 “越赤道气流反转与推进引发的季节性干湿转换”:夏季,源自海洋的暖湿气流跨越赤道,向另一个半球推进,带来充沛降雨;冬季,气流方向逆转,这些夏季的降水区域便进入干季。

而全球热带季风边缘活动带,正是这条 “湿润战线” 的最外围 [1]—— 它是热带季风水汽能 “触及” 的最远边界,也是干旱区与季风湿润区展开 “拉锯战” 的核心交锋区。但它绝非一条固定不变的 “线”,而是一个动态变化的过渡带,具体特征可概括为:

·空间上,在北半球,它是夏季风北推的 “极限区域”;在南半球,它是夏季风南扩的 “最远阵地”。

·时间上,每年、每十年,这个带的位置都会 “摇摆”:夏季风强盛时,它向干旱区扩张,为所到之处带来更多雨水;夏季风减弱时,它向季风区收缩,在其外侧留下一片干渴之地。

简言之,这一活动带是全球热带季风 “势力范围” 的 “弹性边界”,划分出有些年份季风降水能覆盖、有些年份无法覆盖的区域,是季风与干旱持续博弈的 “主战场”。这里多为年降水量仅 200-400 毫米的半干旱区,且降水年际波动幅度可达 20%-40%,气候稳定性差。温带季风边缘也会出现活动带,但面积较小,这里不考虑。

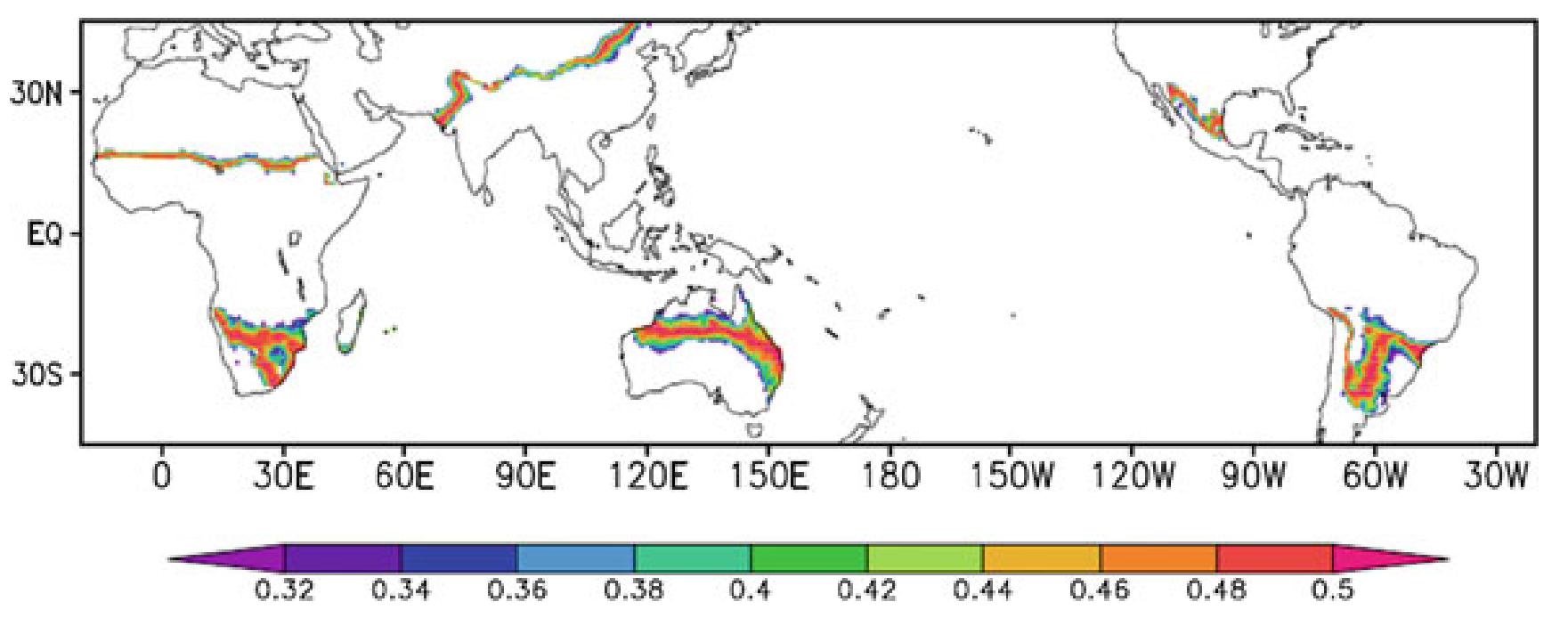

二、全球季风边缘活动带的 “版图”:南北半球差异显著

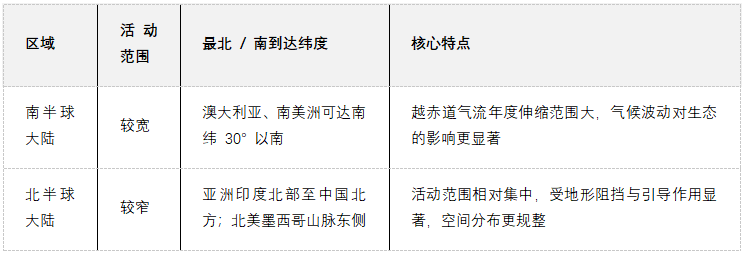

北京大学季风环境团队基于 1901-2008 年的全球陆地降水观测数据,绘制出了全球季风边缘活动带在陆地上的 “活动范围” [2]。从分布图中可清晰看出,这一活动带的 “空间性格” 在南北半球差异明显:

以具体区域为例:在南半球的澳大利亚,夏季风最强盛时,湿润气流可一路南下至南纬 30° 以南,让原本干旱的草原短暂焕发生机;而在北半球的亚洲,季风北边缘主要在印度半岛最北部至中国北方之间 “徘徊”,整体宽度远小于南半球的活动带。如果有覆盖全球的多年高时空分辨率降水资料,全球热带季风边缘活动带的 “版图”就从现在的大陆上延伸到了海洋上。

三、谁在 “塑造” 全球季风边缘活动带?

若地球是一个无陆地、无山脉的 “纯水球”,全球气候格局会简单得多:副热带高压带将稳定盘踞在南北纬 30° 附近,形成环绕全球的两条干旱带;而热带季风边缘活动带则大致沿南北纬 20° 分布,宽度变化有规律且固定。

但现实中的地球,因海陆分布差异与高大山脉的 “干扰”,彻底改变了热带季风边缘活动带的形态与位置,核心影响因素可归纳为四类:

1. 海陆分布:湿润与干旱的 “核心推手”

海洋是季风的 “水源储备库”,陆地则是季风推进的 “阻力场”。在北纬 30° 的大陆带上,中东、北美西部及非洲北部因深居内陆,远离海洋水汽输送,形成了大片沙漠(如撒哈拉沙漠、阿拉伯沙漠);而中国东部因紧邻太平洋与印度洋,夏季风能携带充足水汽深入内陆,让季风边缘带得以向北推进至华北与西北地区,打破了 “水球情景” 下的副热带干旱格局。

2. 青藏高原:“改写” 气候的 “巨无霸”

作为全球最高大的高原,青藏高原是影响亚洲乃至全球季风的 “关键变量”。它像一堵巨大的 “气候墙”,迫使北半球的西风气流 “绕道而行”,进而引发两大关键气候效应:

·南支绕流:向南偏转的气流携带热带暖湿水汽,与北方南下的干冷气流在中国东部交汇,形成稳定的锋面雨带,让长江、淮河流域摆脱了 “水球情景” 下的干旱命运,成为湿润的副热带季风区;

·北支绕流:高原西侧与北侧因远离海洋,来自大西洋的暖湿西风气流经欧洲地形抬升降水后逐渐变干,到达中亚时大气可降水量大幅减少,最终形成塔克拉玛干沙漠等极端干旱区域。

正是青藏高原的存在,让南支气流与来自南半球的越赤道气流一起得以滋养中国东部(从东北到华南),避免了连续干旱带的形成,也让亚洲热带季风边缘带的分布变得格外复杂。

3. 大气环流强迫:来自南北两侧的 “夹击”

季风边缘活动带的气候异常,同时受热带与极地环流系统的 “夹击” 影响:

·热带侧:与厄尔尼诺 - 南方涛动(ENSO)相关的全球季风涛动,直接影响越赤道气流的强度与方向;

·极地侧:北半球的北极涛动(AO)与南半球的南极涛动,其位置与强度的年际、年代际变化,会间接改变季风边缘带的水汽输送与降水分布。

这些环流系统的协同作用,进一步加剧了全球季风边缘活动带的气候波动性。

4. 其他地形:“微调” 局部气候的 “细节工程师”

除青藏高原外,中小尺度地形也会 “微调” 局部季风边缘带的形态:

·北美大陆:墨西哥山脉阻挡了夏季风的西进,使北美热带季风北边缘带仅局限于山脉东侧,范围狭窄;

·南美洲:安第斯山脉引导季风边缘带沿山脉走向分布,形成独特的 “条带状” 格局。

四、为何要关注这一全球季风“边缘活动带”?

全球季风边缘活动带虽面积有限,却是理解地球气候系统的 “关键之处”,核心价值体现在其 “敏感性” 与 “指示性”,具体可概括为五大作用:

1. 全球季风强度的 “晴雨表”

活动带的位置变化,直接反映越赤道气流的强弱:带向北(南)扩展,说明夏季风偏强;带向南(北)收缩,说明夏季风偏弱。通过监测其空间变化,科学家可快速判断全球季风的 “健康状态”,为季风预测提供关键依据。

2. 气候变化的 “放大器”

作为干旱与湿润的过渡带,这里的气候波动幅度远大于全球平均水平:全球变暖 1℃时,活动带区域的气温可上升更多,降水变率也会显著增加。因此,它被视为监测气候变化区域响应的 “优先观测区”,也是气候变化影响的 “早期预警站”。

3. 生态脆弱性的 “集中区”

活动带的生态系统处于 “临界平衡状态”:降水稍多,草原、灌丛便会扩张;降水稍少,草原就会退化、沙化。尤其是南半球宽幅的边缘带,生态脆弱区覆盖更广,一旦遭遇气候异常(如持续干旱),荒漠化、草场退化等生态灾难会迅速蔓延。

4. 沙尘暴袭击的 “前沿受害区”

全球主要沙漠与戈壁(如撒哈拉沙漠、中亚戈壁)多位于季风边缘活动带的外侧。当扰动气旋形成时,其动力作用可吹起沙漠表层沙尘,而活动带恰好处于沙尘传输的 “前沿路径” 上,成为沙尘暴的主要袭击区域 [3]。

5. 人类活动的 “挑战区”

许多季风边缘带是发展中国家的农业核心区,且以雨养农业(“靠天吃饭”)为主。由于降水年际波动幅度可达 40% 以上,粮食产量极不稳定,成为气候变化下人类适应能力的 “试金石”—— 如何应对降水波动、保障粮食安全,是这一区域面临的核心挑战。

结语:季风 “边缘” 的大文章

全球热带季风边缘活动带,这个看似 “不起眼” 的过渡区域,实则是地球气候、生态与人类活动交织的 “核心舞台”。它像一条动态的环球 “纽带”,连接着湿润的全球热带季风区与干旱的戈壁沙漠区,也串联起过去的气候演化史与未来的气候变化趋势。

从资源视角看,认识这一活动带的位置,本质是认识全球半干旱带的气候资源分布 —— 这里光照与热量充足,适度的降水量能促进瓜果糖分积累,全球许多优质葡萄产区(如中国西北、南美洲南部)便位于这一区域。

从南半球澳大利亚草原的枯荣交替,到北半球亚洲季风边缘的干湿变化,这一活动带的每一次 “摇摆”,都在诉说着地球大气环流的微妙调整。理解它,不仅是为了揭开气候系统的运行规律,更是为了更好地应对全球变化,守护这片脆弱却重要的土地。

下一次当你听闻 “某地遭遇异常干旱” 或 “某草原突然变绿” 时,或许可以思考:这会不会是全球热带季风边缘活动带,又一次在气候异常变化的 “指挥棒” 下 “摇摆” 呢?

参考文献

[1] 林祥,钱维宏 (2012) 全球季风和季风边缘研究. 地球科学进展27(1): 26-34.

[2] Qian WH (2017) Temporal Climatology and Anomalous Weather Analysis. Springer 687pp.

[3] Qian WH, Quan LS, Shi SY (2002) Variations of the dust storm in China and its climatic control. J Climate 15: 1216-1229.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏