在地球气候系统的宏大舞台上,赤道太平洋的 “冷暖摇摆” 与全球季风的 “强弱脉动” 始终紧密相连,它们共同塑造着全球的异常气候和极端天气分布格局。从理想水球的简化模型到真实地球的复杂海陆地形,人们逐步揭开了这两大气候现象背后的海气耦合奥秘 —— 这就是厄尔尼诺 - 南方涛动(ENSO)循环与全球季风涛动。

一、赤道太平洋的 “冷暖摇摆舞”:ENSO 循环的底层逻辑

大气中的变量涛动,是指相邻区域内的气象变量(如气压、温度、干湿)围绕平均状态,呈现此起彼伏、反向振荡的过程。要理解 ENSO(厄尔尼诺 - 南方涛动)循环,不妨先从一个 “理想水球” 开始。在这个没有大陆的星球上,赤道两侧的哈得来环流是气候的 “隐形引擎”,它像巨大的热力传送带,将赤道的热量和水汽再通过其他环流输送到南北极。当哈得来环流意外季节性或年际(年与年)增强时,南北半球的副热带高压随之变强,驱动北半球的东北信风和南半球的东南信风加速吹拂 —— 这些增强的东风,在地球自转偏向力的作用下,如同无形的 “铲子”,将赤道表层暖海水向西推挤时也推离赤道,迫使赤道次表层的冷水上翻到海面,形成赤道表层水温下降。

有趣的是,海水降温又会反向 “刹车”:赤道带冷海水通过减弱的哈得来环流削弱副热带高压,使信风减弱而西风异常增强。此时,表层暖海水不再被强力推向西部,而被异常西风的地转偏向力转而在赤道海域堆积升温;而暖海温又会再次激发哈得来环流增强,推动信风增强、异常东风的地转偏向力使得冷水上翻 —— 这种 “强信风→冷水上翻→弱信风→暖水堆积” 的循环,让哈得来环流同时扮演 “加速器”(正反馈)与 “调节器”(负反馈)的角色,为 ENSO 循环埋下行星尺度海气相互作用的最初伏笔。

当 “理想水球” 加入南北走向的大陆带,故事变得复杂起来。大陆阻挡了海水的东西向流动:当赤道西风异常增强(信风减弱)时,暖海水无法顺畅沿赤道加速向西运动和堆积,只能在洋盆东部异常堆积升温,西部靠近大陆处则因表层海水流失,次表层冷海水上翻,导致表层水温下降。这种东西向的异常海温,催生了新的 “助推器”——异常瓦克环流:东部暖海水加热空气,引发上升运动;高空东风将气流输送至西部下沉,在海面形成更强的异常西风,进一步加剧东部暖化。异常瓦克环流通过正反馈让东部海温继续升高,助长了厄尔尼诺的暖水增长;而哈得来环流的负反馈则会再次启动,推动信风增强、冷水上翻,进入拉尼娜的冷水状态。这种 “行星尺度(哈得来环流)+ 洋盆尺度(瓦克环流)” 的异常叠加,正是 ENSO 循环的 “母本” [1]。

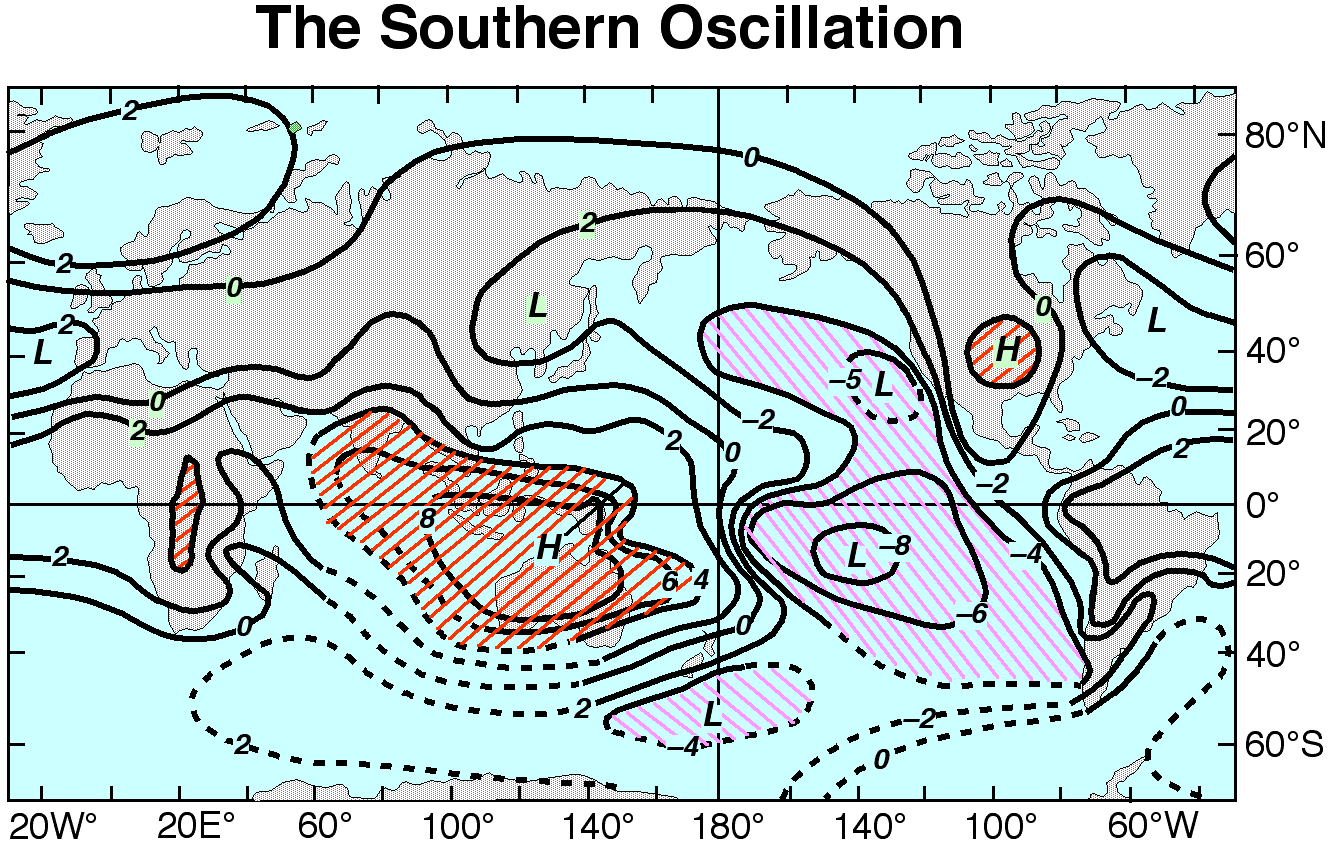

真实地球的地形则为 ENSO “定型”。南北美洲西部的高大山脉,让赤道东太平洋升温时的气压降低分裂为赤道外的南北两个中心 —— 分别形成南方涛动(主导)和北方涛动,而热带太平洋与印度洋组成的“大联合洋盆” 西部则出现高压中心。此时的 ENSO,已成为多尺度作用的 “集合体”:行星尺度的哈得来环流调控节奏,洋盆尺度的瓦克环流放大差异,山脉地形塑造“大联合洋盆”气压分布并交换与固体地球的角动量,再加上局地暖海温引发的气流辐合反馈,共同构成了我们观测到的 ENSO 事件 [2]。数值模型试验显示,若移除这些山脉,气压异常强度会减弱一半,并且气压正负异常的中心只在赤道上,足见地形对 ENSO 的关键影响 [3][4]。

二、从热带到全球:全球季风涛动的发现与响应

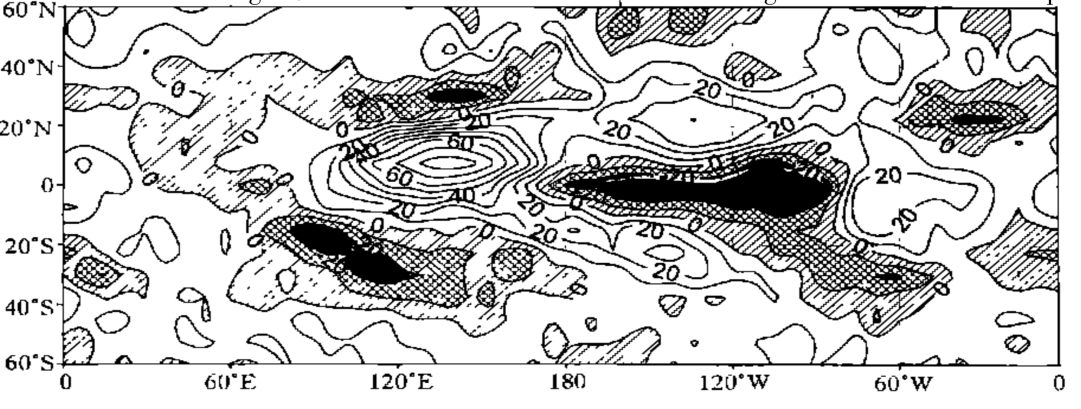

ENSO 的 “冷暖摇摆” 和“气压涛动”并非孤立事件,它们会通过大气环流引发全球季风的 “同步脉动”—— 这就是 1998 年北京大学季风环境团队提出的全球季风涛动 [5]。这一发现,源于对卫星观测数据的细致分析:研究利用 1979-1995 年美国国家海洋和大气管理局(NOAA)极轨卫星的 “对流层上层水汽亮温”(BT)数据,追踪全球季风的年际变化,最终揭开了这一全球性气候现象的面纱。

为何选择 “水汽亮温”?因为热带西北太平洋是全球气候的 “能量心脏”—— 这里是热带海洋中最大的热量库,也是大气中最大的水汽库,对流活动最旺盛,对流层上层的水汽亮温年际变化最显著。正常瓦克环流是热带西太平洋热量库驱动的。当用热带西北太平洋的水汽亮温异常序列与全球其他区域的水汽亮温异常序列做相关分析时,一个清晰的 “反相关图案” 浮现了出来:

·赤道东太平洋与热带西北太平洋的水汽亮温呈现负相关:这正是 ENSO 循环的直接体现 —— 当赤道东太平洋海温升高(厄尔尼诺)时,当地对流增强、水汽增多,亮温降低;而热带西北太平洋对流减弱、水汽减少,亮温升高。

·更外围的负相关区域,恰好覆盖了全球主要季风区:包括亚洲季风区、澳大利亚季风区、南北美洲季风区,以及较弱的南北非洲季风区。这意味着,当赤道中东太平洋海温正异常(厄尔尼诺)时,太平洋上的哈得来环流和异常瓦克环流会增强,副热带高压随之变强,位于副热带大陆地区的季风降水会增多 —— 全球季风的强度与位置,正随着 ENSO 的节奏 “同步摇摆”。

这种全球尺度的 “季风脉动”,本质是大气环流异常的结果。热带南北美洲大陆、非洲大陆及其山脉地形,不仅塑造了 ENSO 的南方涛动,更让这种行星尺度的气压涛动能量传递给了全球季风系统:当 “大联合洋盆” 东部(赤道东太平洋)气压降低、西部(热带西太平洋至印度洋东部)气压升高时,全球季风区的气流运动和降水分布都会随之调整 —— 这就是全球季风涛动的核心逻辑,也是预报气候异常的关键内容。

三、多尺度扰动耦合的气候启示

从 ENSO 循环到全球季风涛动,我们看到的是地球气候系统的 “整体性”:行星尺度的哈得来环流、洋盆尺度的瓦克环流、局地的海气相互作用,再加上海陆地形的 “微调”,共同织就了全球气候异常的复杂网络。不同尺度的海温冷暖是气候异常的重要环节。简单的线性海气耦合模型已能模拟出与观测一致的洋盆尺度海温异常,而复杂模型则进一步还原了南方涛动、北方涛动与全球季风涛动的真实形态 [4]—— 这些发现,不仅可以帮助我们理解过去的气候异常(如 1998 年强厄尔尼诺引发的全球不同区域洪涝与干旱),更为未来的气候预测提供了关键依据。

海气相互作用缩写词“ENSO”中的EN反映了热带太平洋赤道内外和洋盆东西方向上的海温异常振荡现象,而SO是大气中发生在“大联合洋盆”东西方向上的海平面气压异常振荡现象,这两个现象之间存在着密切的联系。它们又通过大气环流(哈得来环流和瓦克环流)异常导致了全球季风强度的异常振荡(涛动),而全球季风涛动才是与人们的生产生活密切联系的异常气候现象。

赤道的 “冷暖之舞” 从未停歇,全球季风的 “脉动” 也始终相随。正是这些看似遥远的多时空尺度海气相互作用,在悄然间影响着我们身边的极端天气与异常气候 —— 这便是地球气候系统最迷人的地方:每一个尺度上的热力异常变化,都可能引发连锁响应,而人类对这些规律的探索,也从未止步。

较大尺度的大气扰动(或称大气涛动),其根本驱动力是大尺度的热力差异。这一过程完全遵循热力学第二定律,具体可通过 “热生风、风生雨” 的链条体现:首先是大气热力学层面的热力差异,接着驱动大气动力学层面的气流运动(风),最终在天气气候学层面形成降水(雨)等天气现象。所以,天气气候学的理论基础是热力学和动力学。

根据热力学第二定律,热机做功必须依赖热源与冷源的温差,其做功过程本质是能量的转化与传递。而极端天气的爆发,正是大气中异常能量的快速释放过程。由此可见,全球整体温度单纯的偏高或偏低,并非引发极端天气和异常气候的 “热机效应”。

参考文献

[1] Qian WH (2017) Temporal Climatology and Anomalous Weather Analysis. Springer, 687pp.

[2] Qian WH, Wang SW (1997) Multiple time-space atmosphere-ocean interactions and improvement of Zebiak-Cane model. Science in China (Series D) 40(6): 577-583.

[3] 钱维宏, 丑纪范 (1995) 固体地球-海洋-大气耦合的一个简单线性模式及其试验结果. 应用气象学报, 6(3): 297-303.

[4] Qian WH (1997) The understanding of ENSO cycle mechanism and ENSO potential prediction ability. Acta Meteorologic Sinica, 11(1): 105-118.

[5] Qian WH, Ye Q, Zhu YF (1998) Monsoonal oscillation revealed by the upper-troposphere water vapor band brightness temperature. Chinese Sci Bull, 43(17): 1489-1494.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏