水体富营养化导致的蓝藻水华是生态环境保护与治理所面临的巨大挑战,其中铜绿微囊藻是形成水华的重要蓝藻之一,因而迫切需要对此制定有效和可持续的修复策略。传统方法如物理去除或化学处理(如硫酸铜、氯)通常效果较为有限、应用成本高,或存在二次污染的风险。光催化氧化方法因其具有环境可持续性和广谱溶藻活性的潜力而成为一种有巨大开发价值的绿色技术。为此,大理大学农学与生物科学学院洱海流域水生态团队吴明灿特聘教授与药学院戚克振教授团队开展联合研究,探讨团队开发的一种新型光催化材料“TiO2/MIL-100(Fe) S型异质”在铜绿微囊藻高效光催化灭活和微囊藻毒素降解方面的作用效果和作用机制。近日,该成果以“TiO2/MIL-100(Fe) S-scheme heterojunction for efficient photocatalytic inactivation of Microcystis aeruginosa and microcystin degradation”为题,发表在中科院一区TOP期刊《Chemical Engineering Journal》(影响因子13.2)。

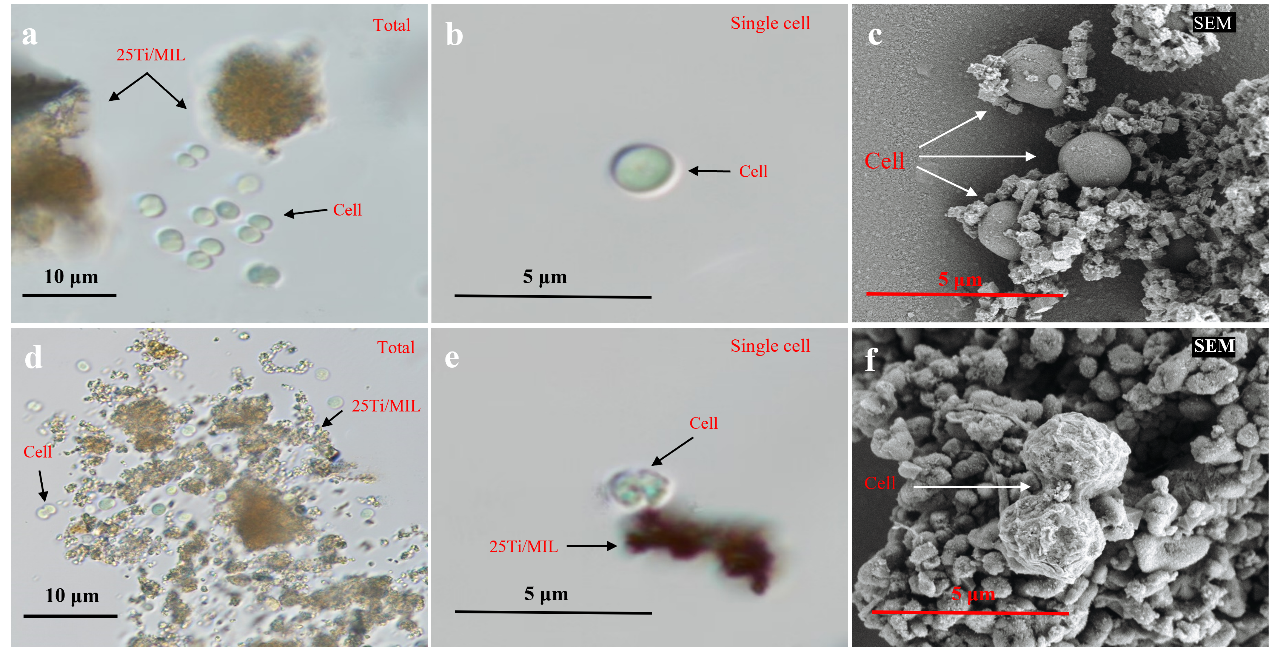

图1 25Ti/MIL光催化材料攻击铜绿微囊藻细胞的过程

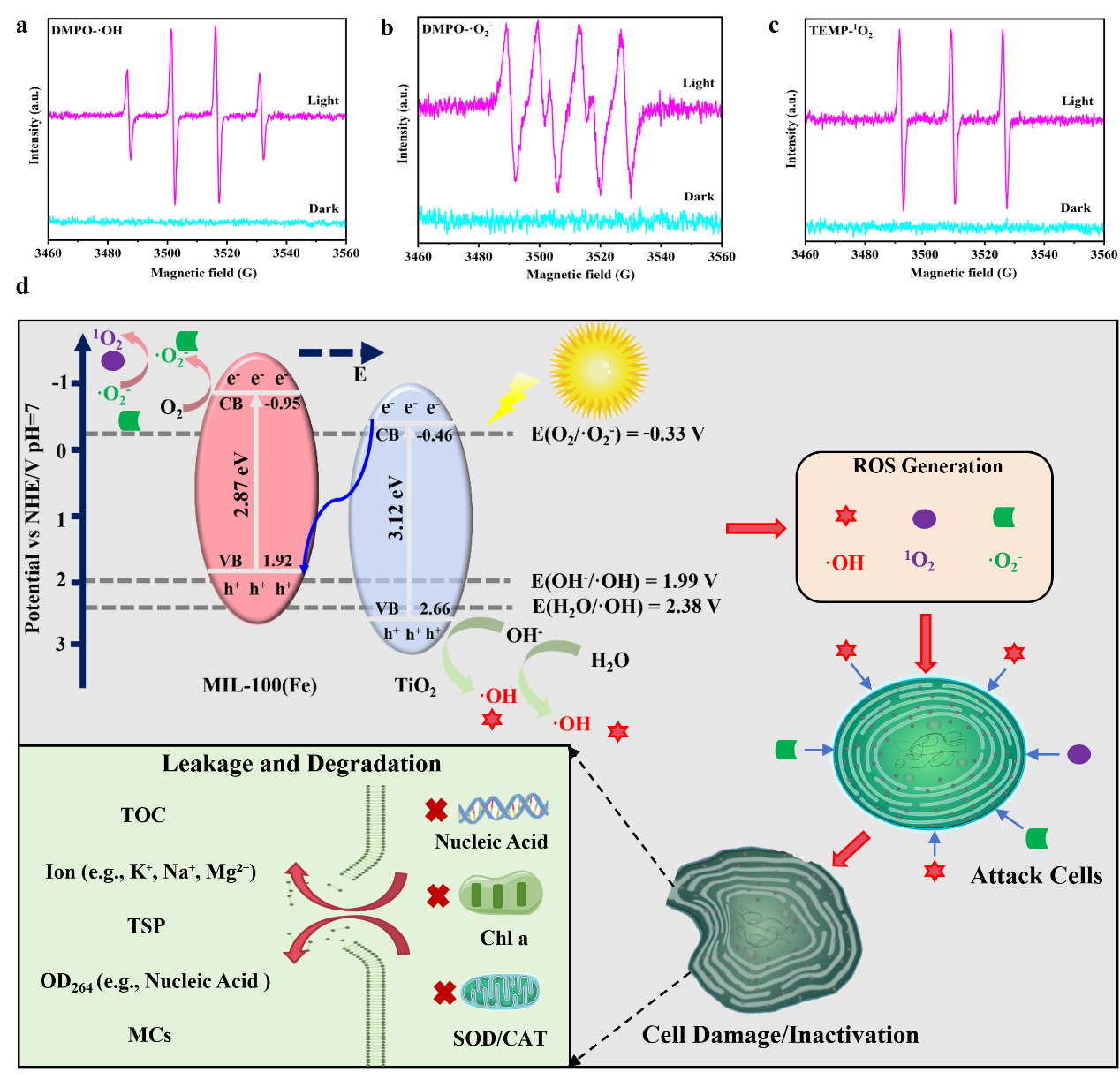

该研究显示,25%含量的TiO₂/MIL-100(Fe)在模拟太阳辐射(SSI)下表现出优异的光催化性能,实现了高密度铜绿微囊藻悬浮液的高效灭活(79.1%的细胞去除率,82.4%的叶绿素a降解率),并在180分钟内降解50.5%的微囊藻毒素。进一步基于电子顺磁共振(EPR)和清除剂捕获实验的研究结果表明,一种协同的多ROS库(•OH,•O₂⁻,和¹O₂)与羟基自由基(•OH)在失活过程中起主导作用,它们对藻类细胞的膜造成损伤,进而导致细胞内成分的泄漏和光合过程紊乱,最终使细胞失活。该研究通过直接的实验证据证实了S型(S-scheme)异质结的电荷转移机制,并量化了各种ROS活性物质的贡献,为科学设计防控铜绿微囊藻水华的高效光催化材料来提供了进一步的科学基础。

图2 EPR自由基生成实验及光催化攻击蓝藻的机理图

作者:吴明灿

来源: 大理大学生物科学馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助