地震概况

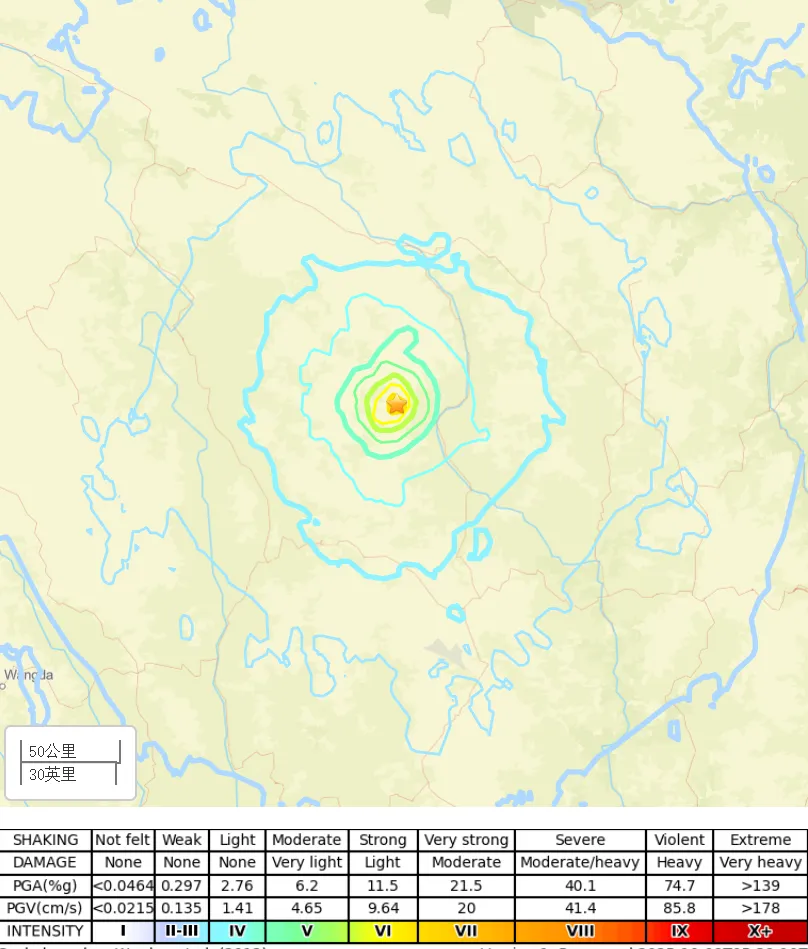

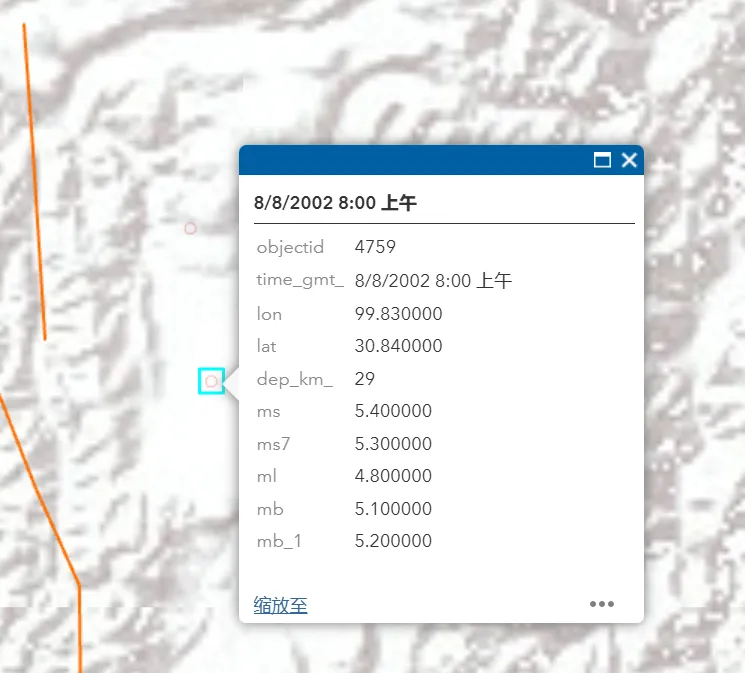

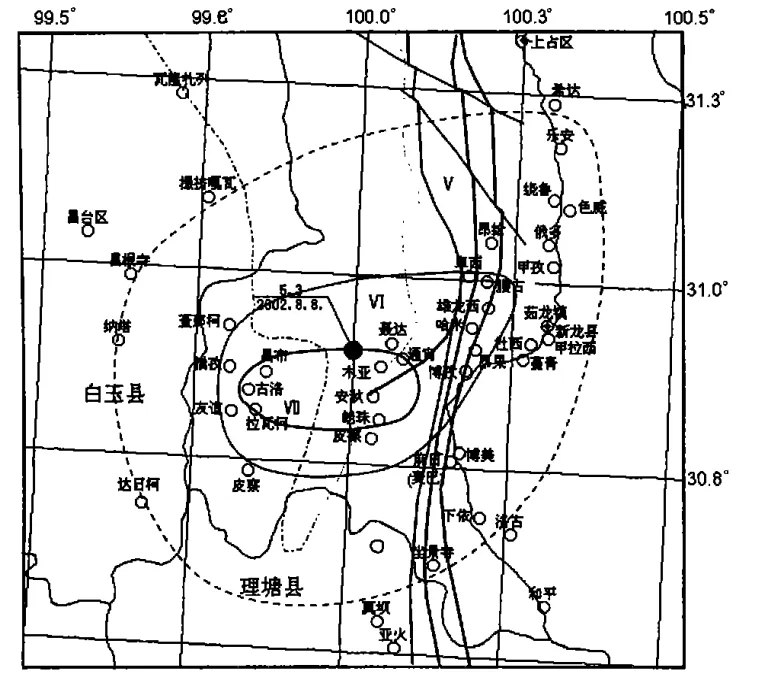

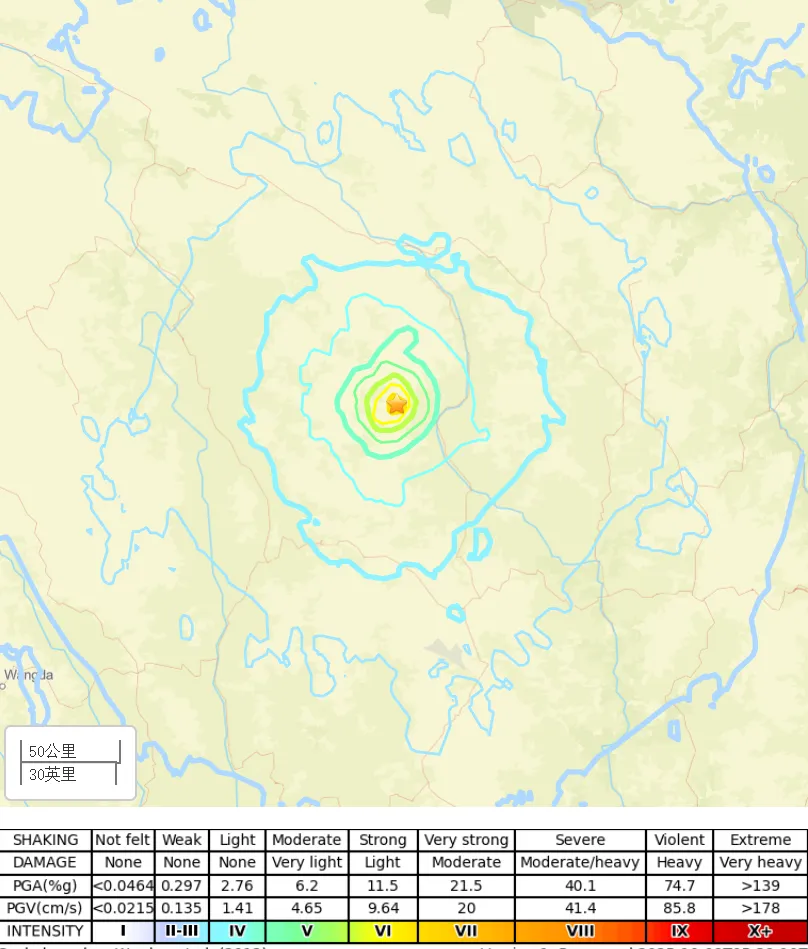

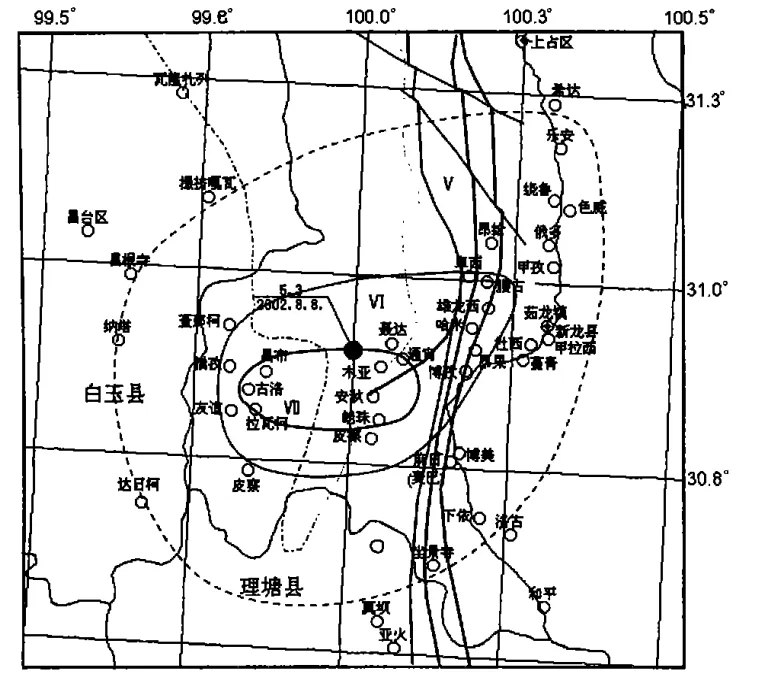

2025年10月9日13时17分,新龙县(北纬30.84°,东经99.86°)发生5.4级地震,震源深度为10公里。本次地震的规模中等,但因震源较浅,造成的地面震感较为强烈,周边地区受到不同程度的影响。新龙县2025年5.4级地震的烈度分布情况。图中的同心圆线代表不同烈度级别的影响范围,震中烈度达到VI级,震感较为强烈。根据烈度标准,VI级区域可能出现轻微建筑破坏,如墙体裂缝或瓦片脱落。震中周围的V级和IV级区域,震感逐渐减弱,主要为地面轻微抖动,建筑物一般不会受到严重影响。通过烈度分布图可以看出,地震影响范围在震中50公里左右,主要覆盖新龙县及周边区域。这种烈度分布特征与震源深度浅、释放能量集中相关,为后续灾害救援和风险评估提供了重要参考。

地震烈度图

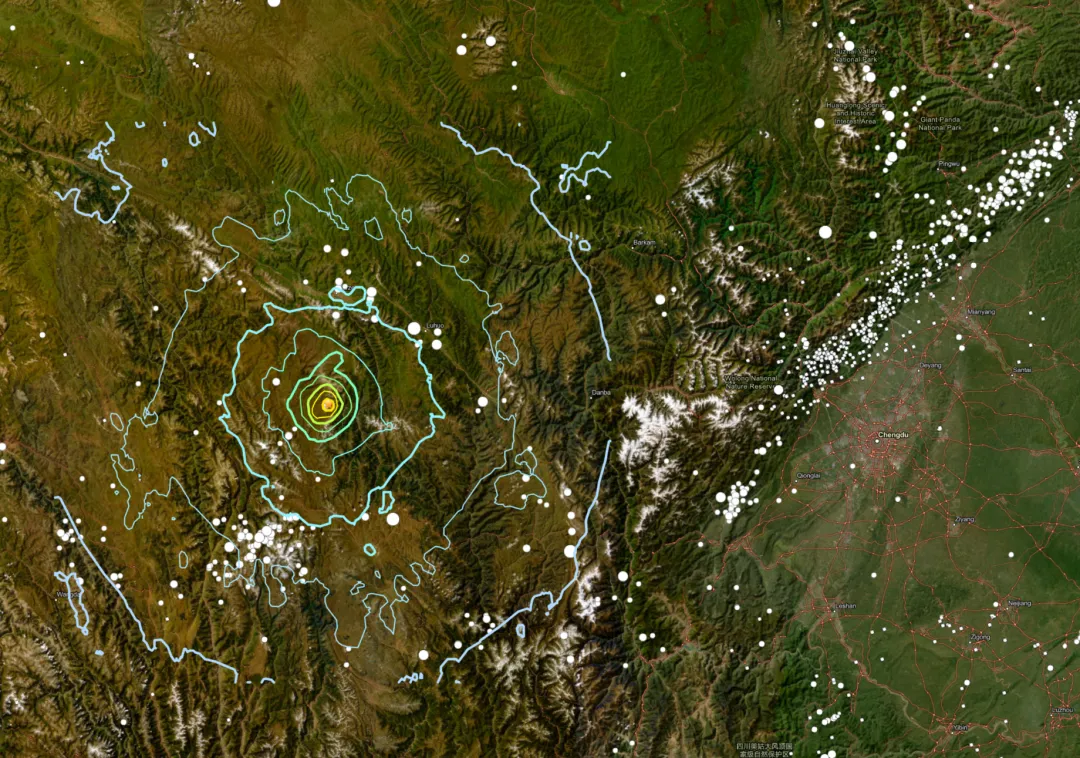

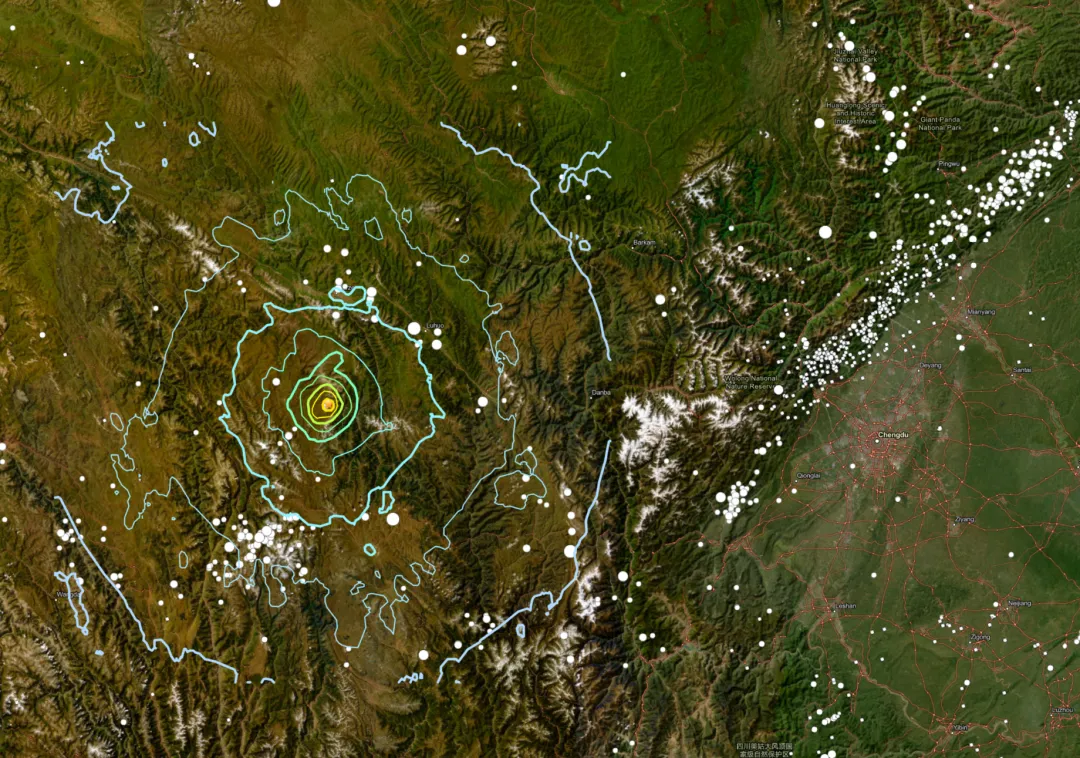

地震烈度分布范围与历史地震对比

2025年5.4级地震发生在赠科-硕曲断裂带附近。断裂带的高活动性,表明该区域的地震危险性较高。此外,对比烈度分布图发现,地震的影响范围和震中烈度相似,进一步验证了浅源地震对地表破坏的集中性,为未来该区域地震活动的特征研究提供了可靠的参照。

周围历史地震

地质背景

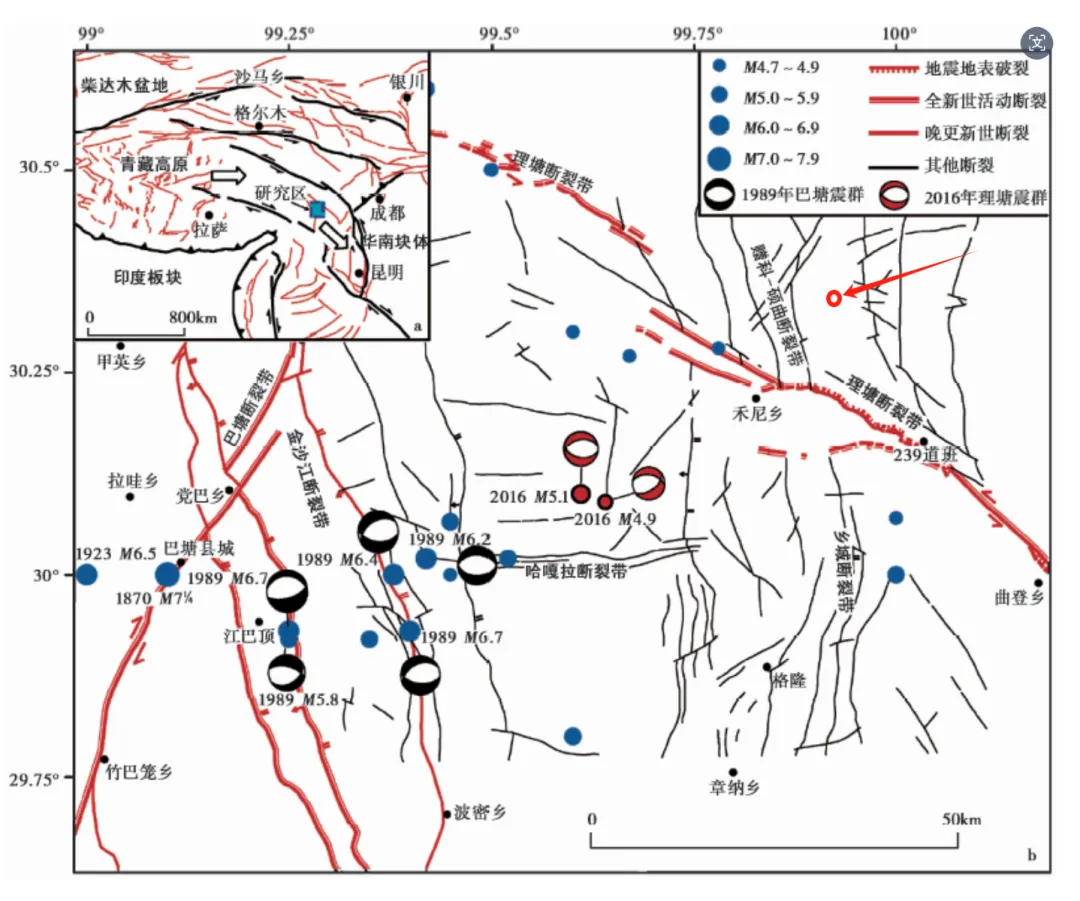

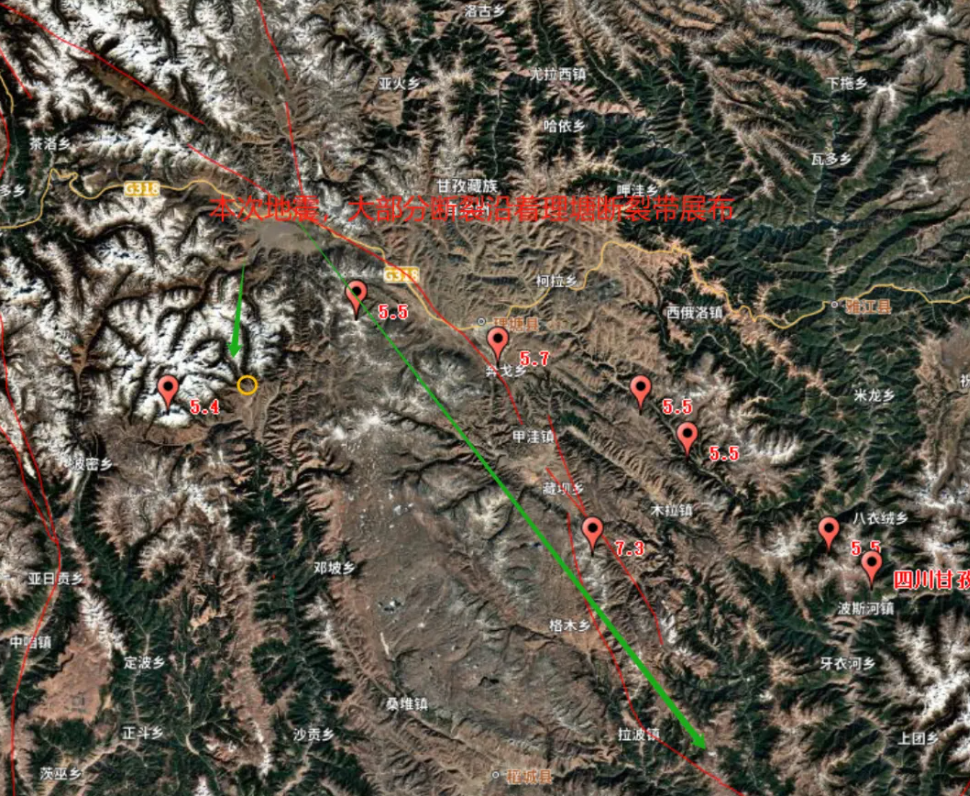

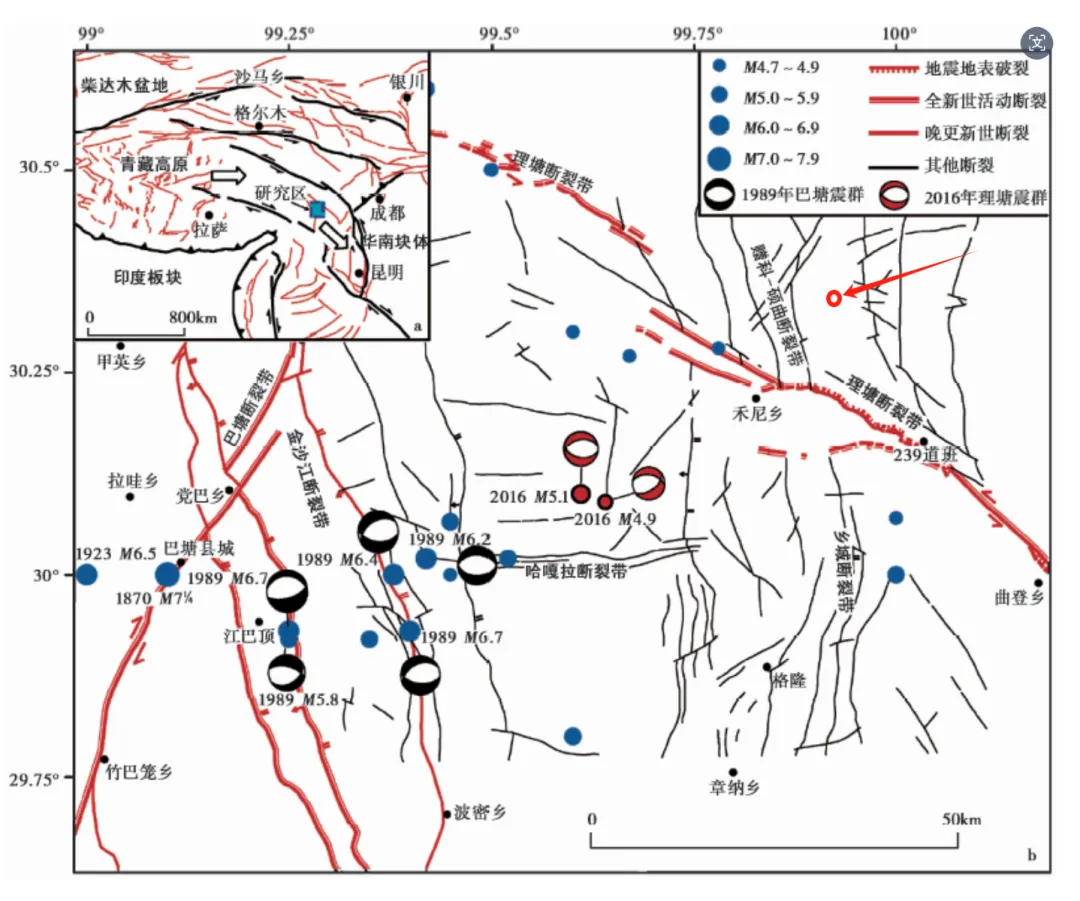

新龙县位于青藏高原东南缘的川滇地块,地质构造极其复杂,被多条活动断裂带所围限,特别是甘孜—玉树—鲜水河断裂带、金沙江断裂带等。这些断裂带的活动性强烈,成为地震频发的主要原因。本次地震的震中靠近赠科-硕曲断裂带和理塘断裂带。

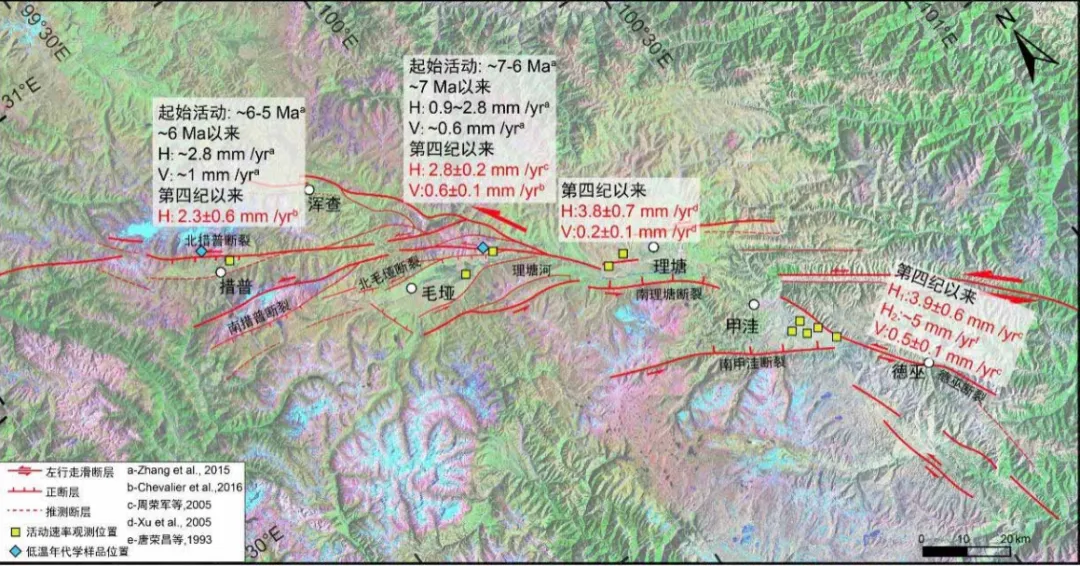

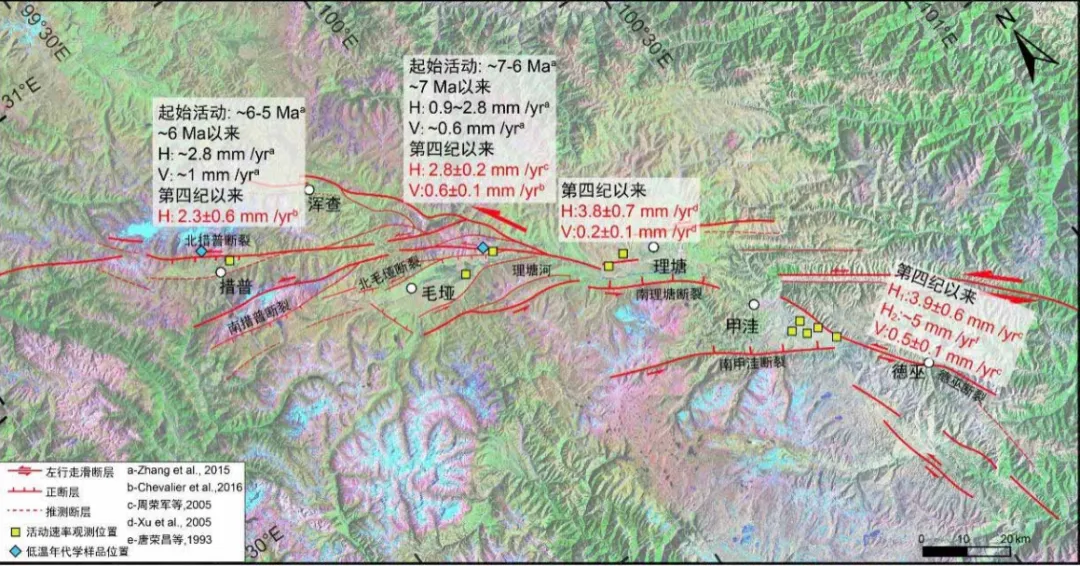

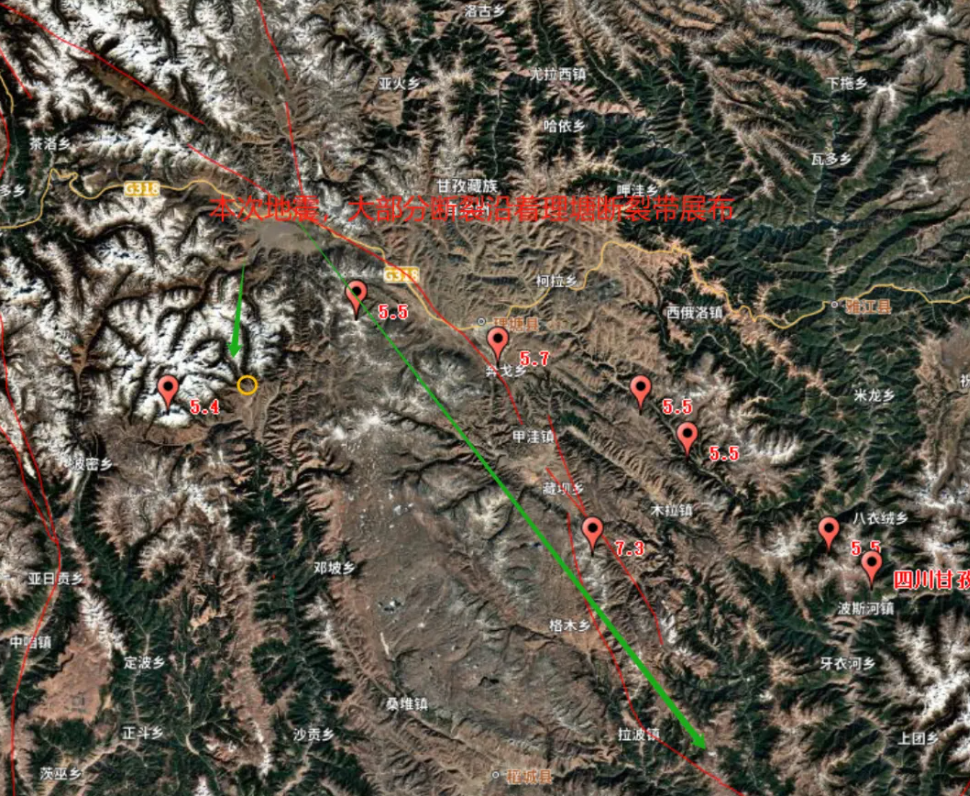

地构造背景,图中红色箭头大致为本次地震

川滇地块及周边断裂带分布图

川滇地块主要活动断裂的空间分布及历史地震活动。图中用红线标记了主要活动断裂,如理塘断裂带、赠科-硕曲断裂带等。蓝色圆点表示历史地震分布,从中可以看到地震活动大多沿着断裂带分布,尤其是赠科-硕曲断裂带附近为地震高发区。新龙县本次地震震中位置位于赠科-硕曲断裂带附近,符合该断裂的左旋走滑活动特性。这种断裂带活动性反映了青藏高原东缘构造挤出导致的地壳应力积累和释放,成为地震诱发的重要原因。

断层活动速率

川滇地块多条断裂带的滑动速率及活动历史。赠科-硕曲断裂带的滑动速率为4-5 mm/年,与青藏高原东缘构造挤出密切相关。图中显示,赠科-硕曲断裂带与理塘断裂带构成了川滇地块东缘的两条主要活动断裂带,这些断裂带的高活动性使得川滇地块成为中国大陆地震频发区域。本次地震的震中位于滑动速率较高区域,表明应力释放是断裂带长期作用的结果,也提醒研究者需关注该区域的地壳运动变化。

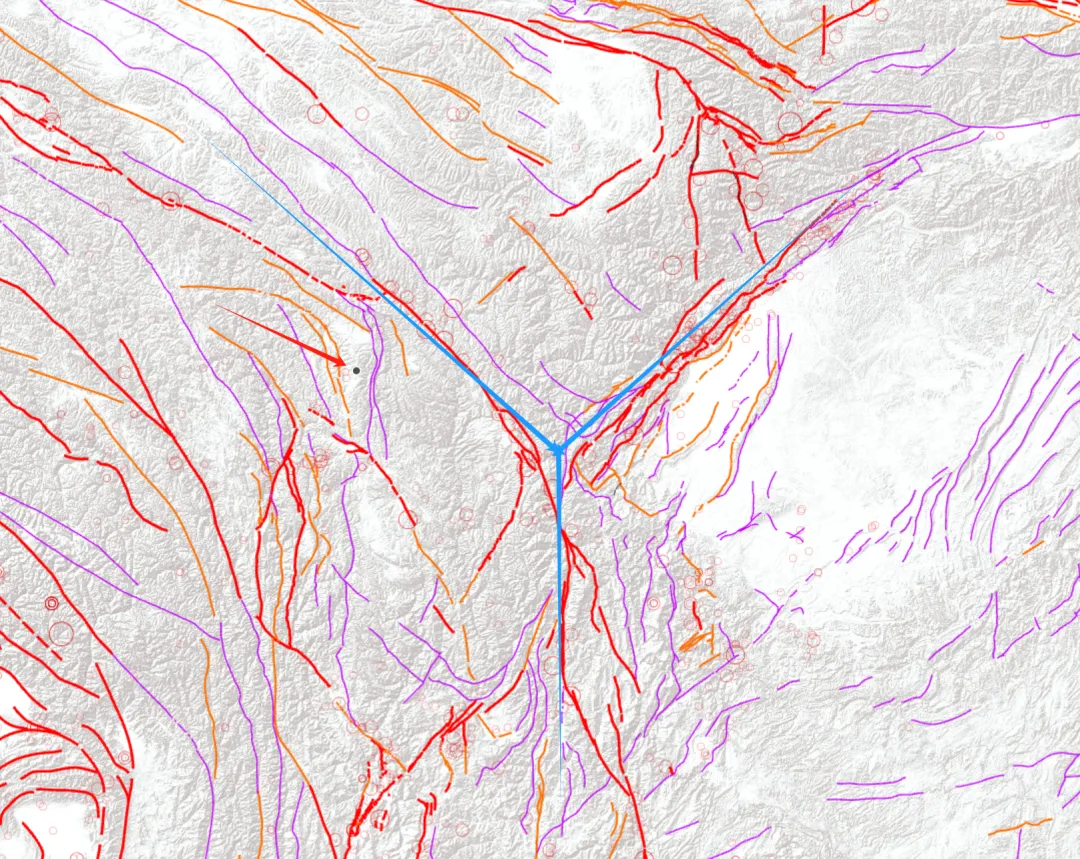

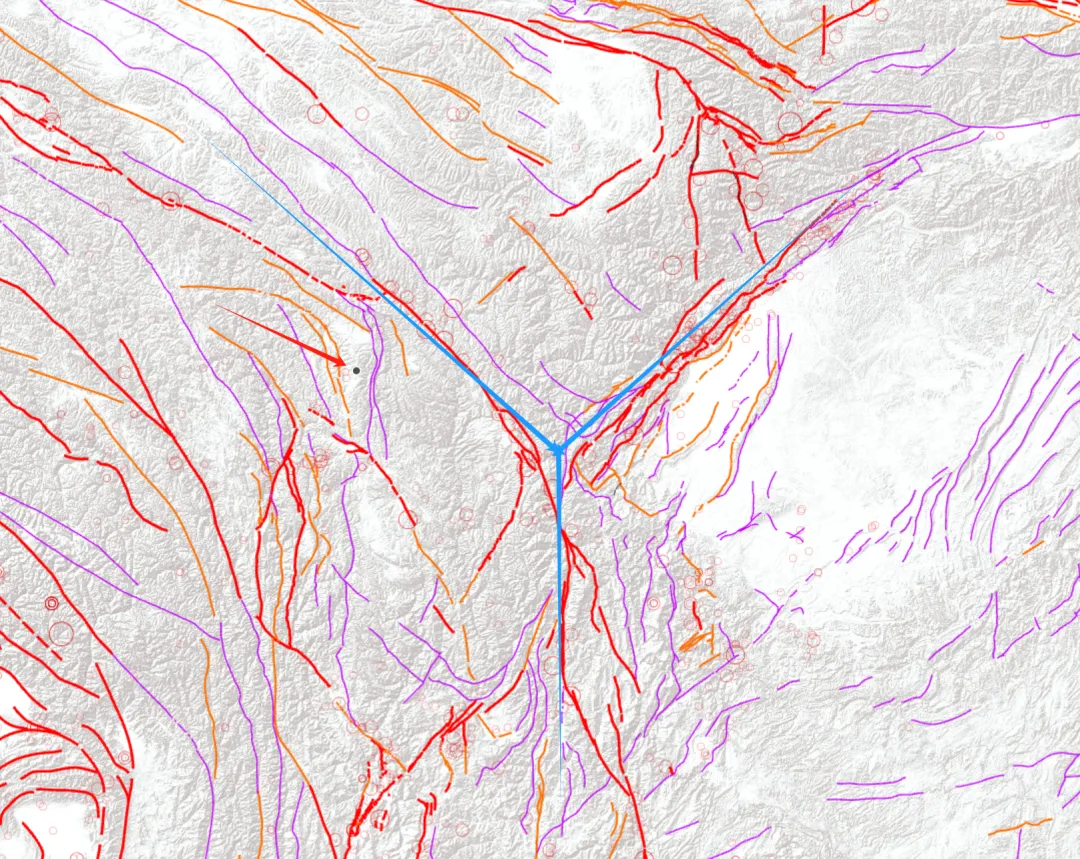

区域断层活动速率

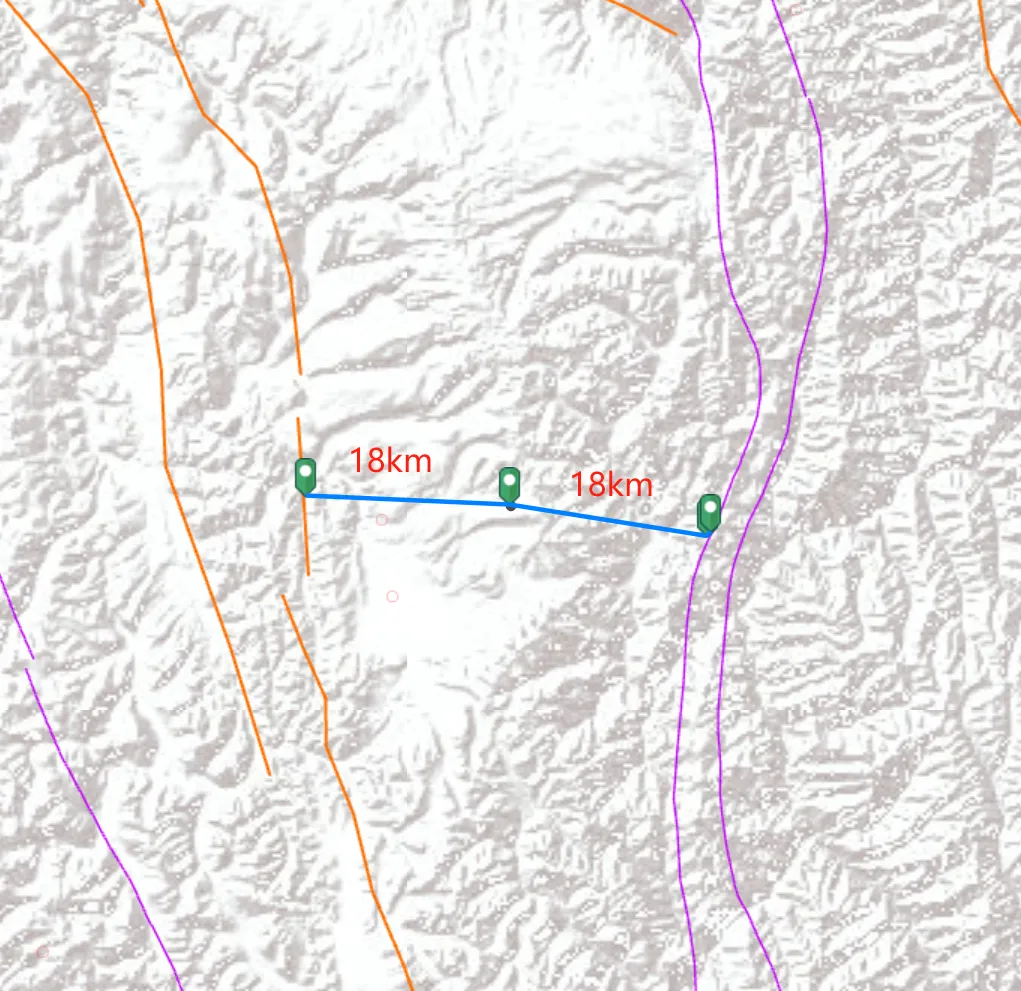

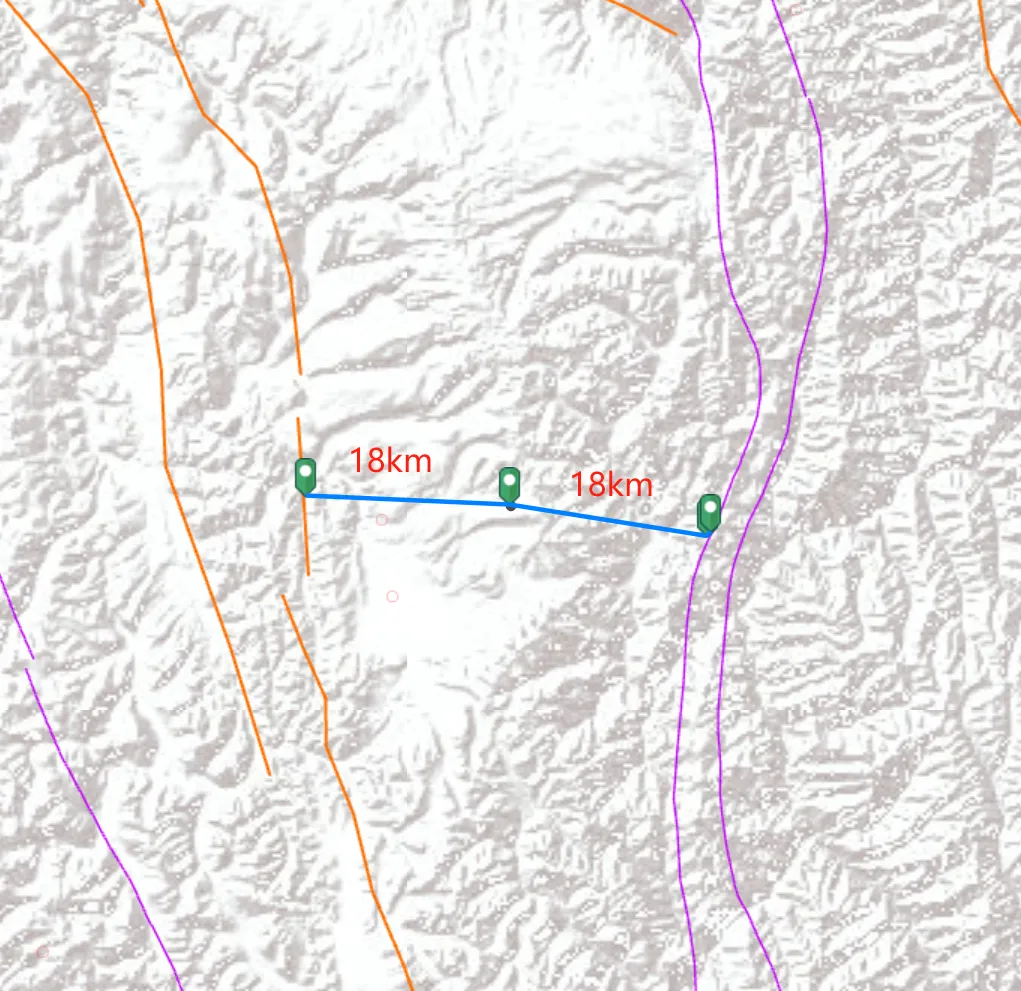

此次地震距离这两条断裂都是18公里,赠科-硕曲断裂带:水平滑动速率为4~5 mm/年,是一条典型的左旋走滑断裂。理塘断裂带:滑动速率为4±1 mm/年,历史上曾在1948年发生过M7.3的强震。这两条断裂带的活动性使得区域内应力积累迅速,容易诱发地震活动。

本次地震距离周围断裂距离

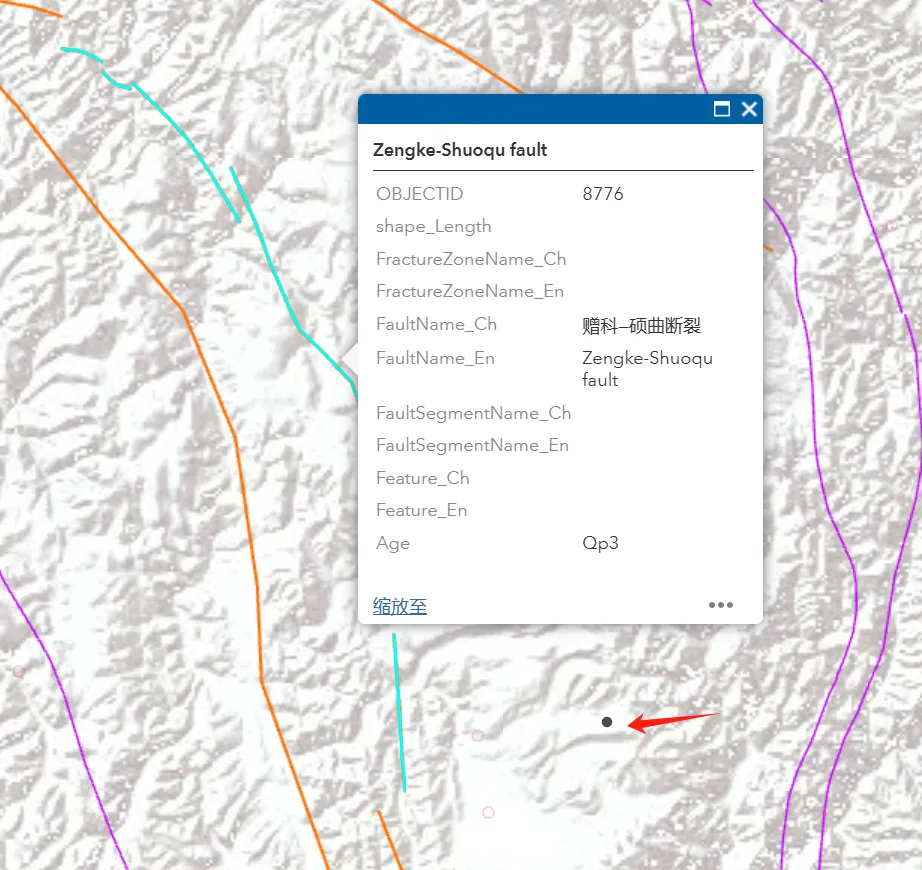

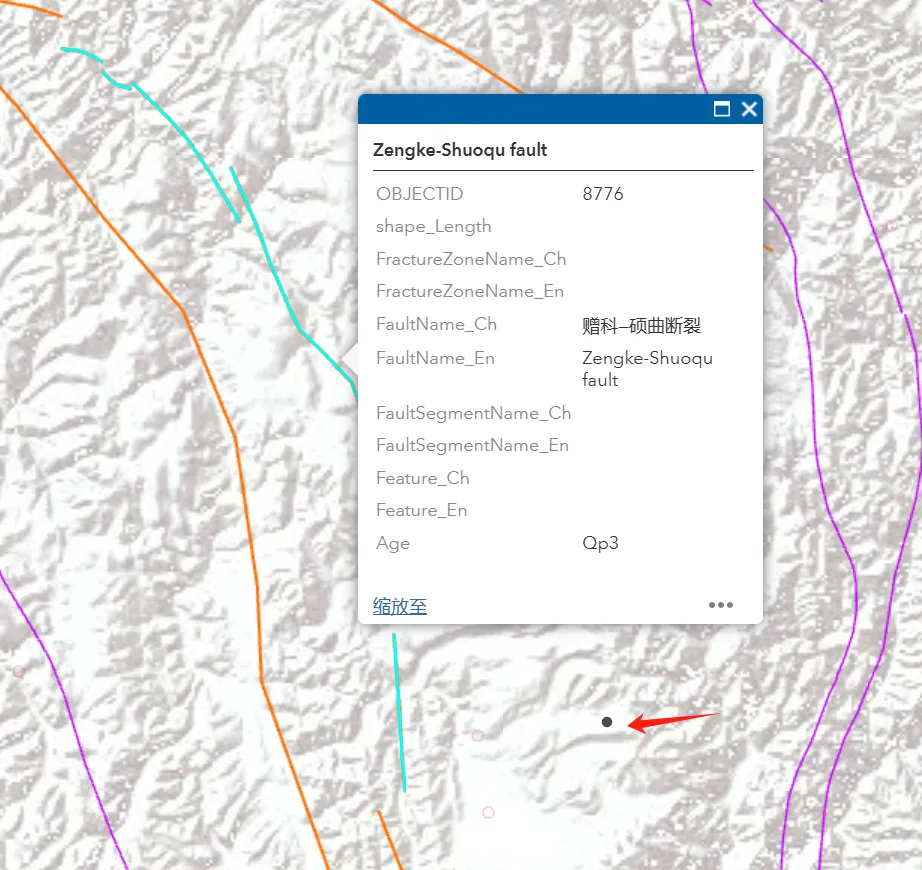

赠科-硕曲断裂带

此图放大了赠科-硕曲断裂带的具体分布,标出了断裂的名称与详细位置。断裂带在新龙县附近呈NE-SW方向延伸,是一条典型的左旋走滑断裂。其水平滑动速率为4-5 mm/年,表明断裂长期以来在地壳运动中具有较高活动性。新龙县5.4级地震的震中距离该断裂带仅18公里,显示地震与此断裂的活动密切相关。这种近距离关联表明,断裂带的局部应力积累可能是本次地震的重要诱因。

赠科-硕曲断裂带

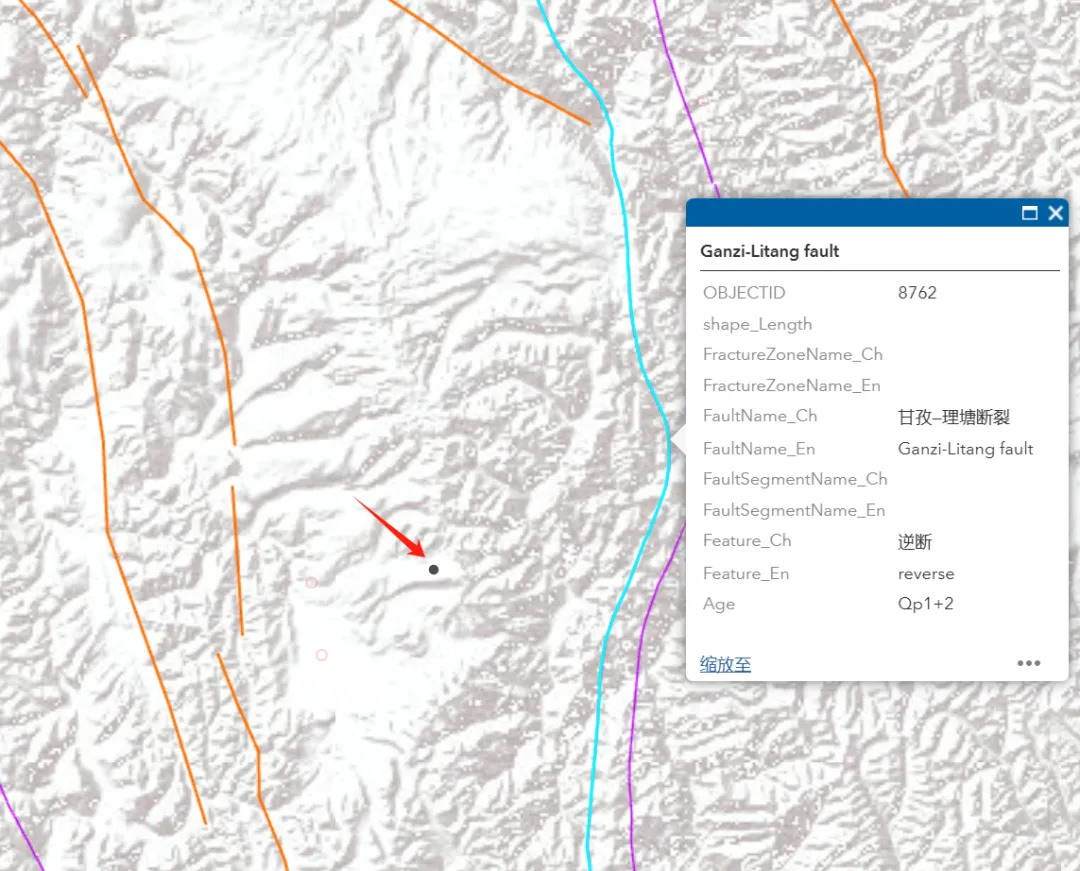

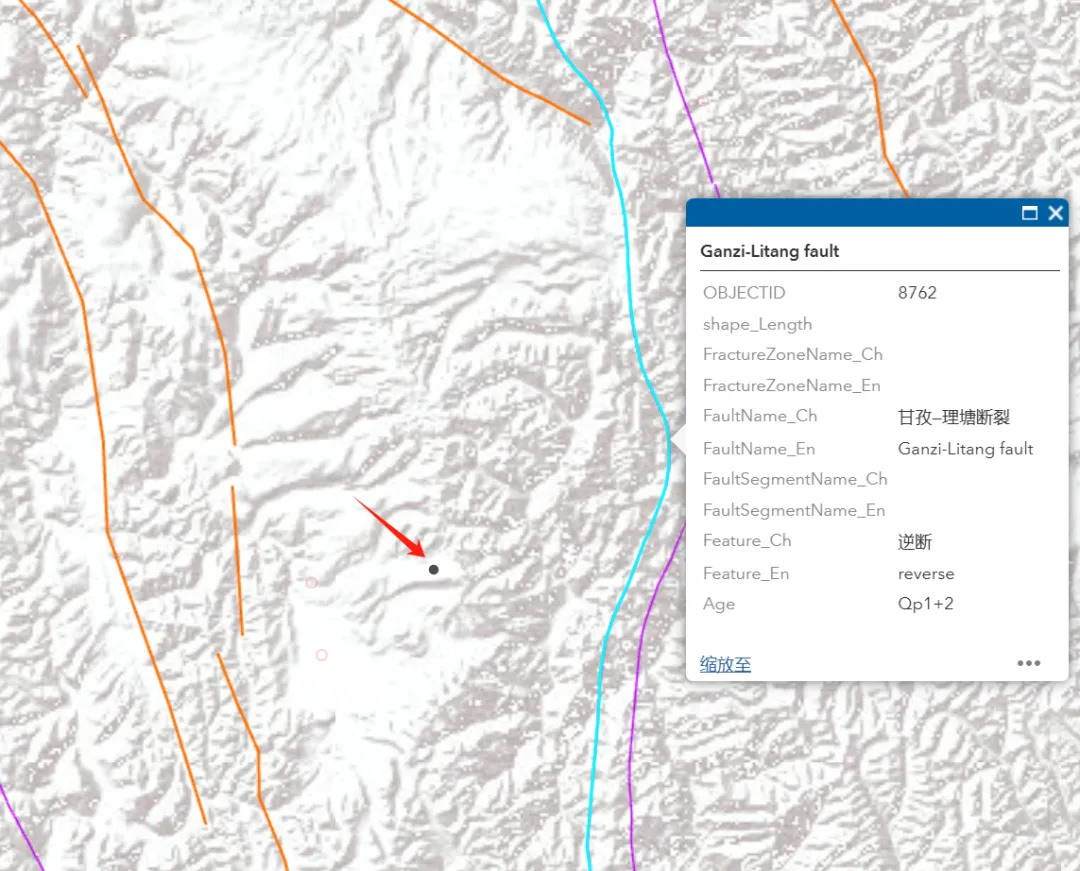

甘孜-理塘断裂带

甘孜-理塘断裂带(Ganzi-Litang fault)是一条重要的活动断裂,其主要特性如下:断裂性质:逆断层(reverse),表明其主要活动方式为垂直方向的挤压隆起。地质时代:断裂形成于晚第四纪(Qp1+2),显示其近期仍处于活跃阶段。空间分布:断裂呈NW-SE走向,与区域构造挤压方向一致,构成川滇地块东侧的重要边界断裂之一。本次5.4级地震的震中(红色箭头标注位置)位于甘孜-理塘断裂带附近,距离断裂带不足20公里。结合沙滩球解,地震发生的逆冲型机制与甘孜-理塘断裂的逆断性质高度吻合,说明此次地震可能是断裂活动导致的应力释放结果。甘孜-理塘断裂带作为川滇地块的主要活动断裂之一,受青藏高原东缘构造挤出的控制:应力方向:印度板块向北推挤欧亚板块,在东缘形成强烈的NE-SW挤压应力场。变形特征:甘孜-理塘断裂的逆冲活动表明其在区域构造变形中承担了垂直方向的地壳变形。历史地震活动:该断裂带历史上多次发生中强地震,如1948年M7.3地震,显示其较高的地震活动性。

甘孜-理塘断裂带

历史地震活动

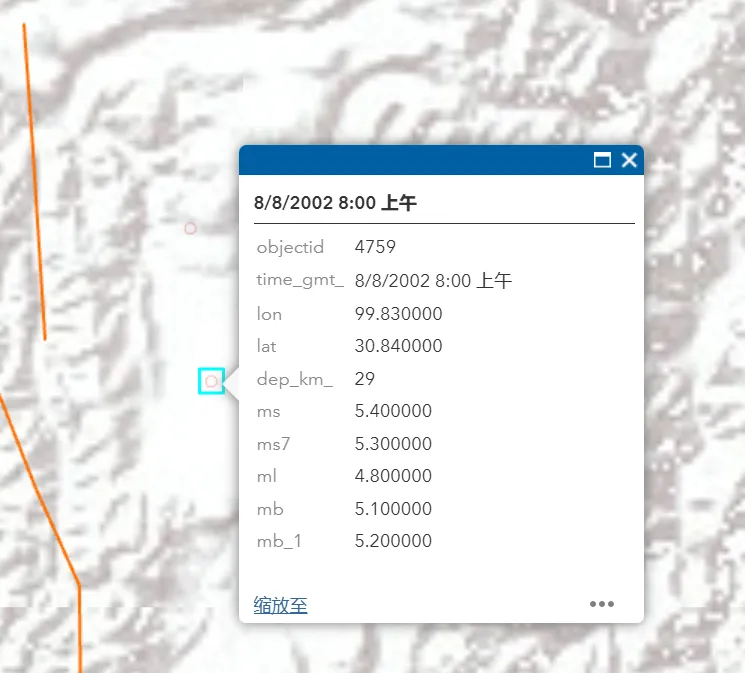

根据资料,赠科-硕曲断裂带和理塘断裂带周边的地震活动频繁,最近的一次是2002年8月8日,新龙县附近发生了一次5.4级地震,与本次地震震中位置非常接近,大概8公里。

历史地震分布表明,赠科-硕曲断裂带南段为地震活动的高发区,大多数地震规模在M4.0~7.0之间。

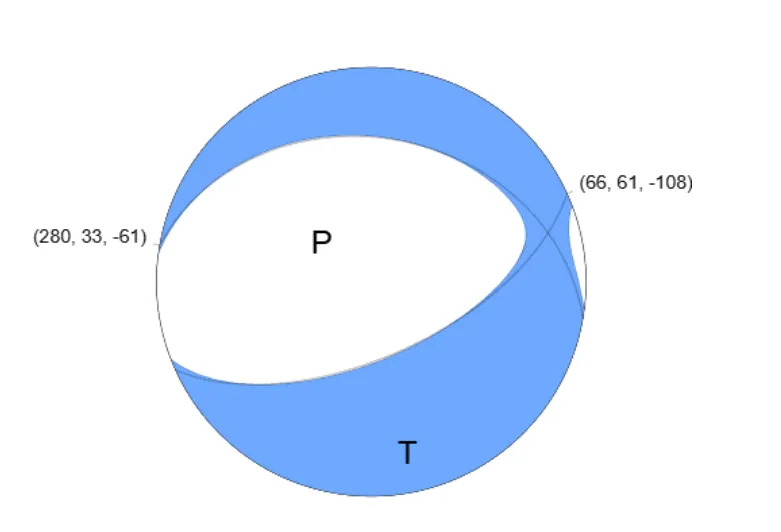

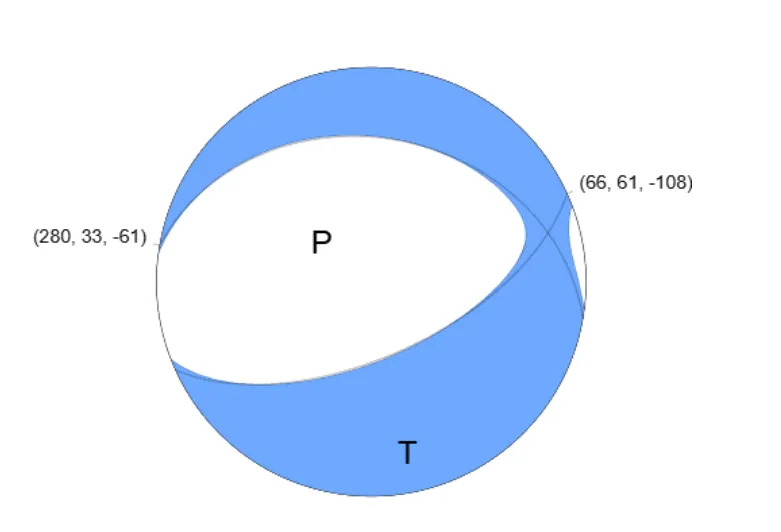

本次5.4级地震沙滩球解析解读

本次地震沙滩球显示了本次地震的震源机制。P轴(主压应力轴):方位角:280°,俯角:33°,表明主压应力方向接近EW(东西)向,略偏西北。T轴(主张应力轴):方位角:66°,俯角:61°,表明主张应力方向接近NE-SW(东北-西南)向,且张应力受垂直方向影响较大。断层类型:从沙滩球的形态和P、T轴分布来看,本次地震为逆冲型地震,发生在挤压环境中,地震应力释放以垂直方向为主,表现为断层面沿着NE-SW方向的运动特征。

本次地震位于青藏高原东南缘的川滇地块,该地块处于印度板块向北推挤和欧亚板块阻挡的作用下,形成强烈的NE-SW向水平挤压应力。川滇地块因构造挤出的作用向东移动,区域内发育多条活动断裂带,有赠科-硕曲断裂带左旋走滑断裂,水平滑动速率为4-5 mm/年和理塘断裂带:左旋走滑断裂,滑动速率为4±1 mm/年。本次地震震中靠近赠科-硕曲断裂带,显示该断裂局部应力积累达到极限,诱发逆冲型地震。沙滩球的P轴方向与青藏高原的区域主压应力方向(NW-SE挤压)一致,反映了高原东缘的构造挤压特征。沙滩球解表明NE-SW方向上的断裂带在挤压应力下发生逆冲活动,这与赠科-硕曲断裂带的活动特性高度一致。浅源地震效应:本次地震震源深度仅10公里,浅源逆冲地震容易将能量集中释放到地表,对区域内地形和建筑物造成较大影响。

综合分析

本次地震为典型的逆冲型浅源地震,震源机制与区域内NE-SW向挤压构造背景高度吻合。赠科-硕曲断裂带的应力积累和释放是地震的直接诱因。青藏高原东南缘作为地壳运动的活跃区域,未来仍可能发生较小余震。本次地震的震中位于赠科-硕曲断裂带的附近,与该断裂的左旋走滑性质一致。这表明断裂带内的应力释放可能与青藏高原东缘的挤出作用及川滇地块的地壳运动密切相关。此外,区域内NE-SW向挤压与NW-SE向剪切共同作用,导致断层活动加剧。

来源: 原创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

构造地球科学

构造地球科学