——迈向中国心肺复苏自主、自立、自强之路

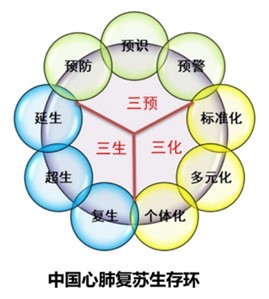

心肺复苏术(心肺复苏)作为挽救心搏骤停患者的唯一有效手段,其技术与标准长期由美欧西方主导。然而,中国拥有独特的国情:庞大的人口基数、复杂多样的急救环境、独特的东方人体质特征以及源远流长的中医药文化。在此背景下,生搬硬套西方模式无异于削足适履。笔者提出立言、立基、立众“三立”中国心肺复苏体系,正是以本土化为根基,以国际化为镜鉴,以现代化为方向,锻造出具有中国特色心肺复苏的新质生产力体系,标志着中国心肺复苏事业从跟跑、并跑到领跑的历史性转变。2015年中国成立了首个国家心肺复苏领域二级学会(中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会),翌年颁布了具有里程碑意义的《2016中国心肺复苏专家共识》;《中国心肺复苏指南》根据心搏骤停的发生发展规律,从围心搏骤停全周期考量,首次将心搏骤停划分为前期、中期、后期,并依期赋予“三预”(预防、预识、预警)、“三化”(标准化、多元化、个体化)、“三生”(复生、超生、延生)的内涵与外延,这就为人们改进西方生存链不能满足心搏骤停的需要奠定了基础,顺势将“三期”依次相连围绕成心肺复苏“生存环”。

一、 立言以明道:构建自主的科学理论体系,奠定学术话语之基

“言立则道明”。 “立言”篇,核心在于构建中国自主的心肺复苏科学理论体系,这是实现“自立”的思想根基。

· 立足本土化,创新理论范式:“中国心肺复苏‘生存环’理论”,创造性地将心肺复苏视为一个包含“预防、预警、启动、实施、后续”的完整生命链环,超越了西方“生存链”的线性思维,更符合医学整体观。而“立体心肺复苏”理念,融合了体位管理、呼吸与循环支持等多维手段,其思想渊源可追溯至《黄帝内经》中“整体观念”与“辨证施治”的哲学智慧,是东方系统思维在现代急救医学中的完美体现。

· 融入国际化,贡献中国智慧:真正的国际化,并非单向接纳,而是双向对话与贡献。这些理论,如“生存环”,为全球心肺复苏理论发展提供了崭新的“中国方案”和“中国视角”,正在被国际同行所关注和讨论。这标志着我们开始从规则的执行者,转变为规则的共同制定者与理论创新的重要贡献者。

· 迈向现代化,引领未来方向:这些理论并非空中楼阁,而是与现代科技发展紧密结合。“生存环”强调“预警”与“预防”,这与现代人工智能、大数据预测健康趋势的方向不谋而合,为心肺复苏的“关口前移”提供了现代化理论支撑,引领了心肺复苏从“救治理”向“治理救”结合的现代化范式革命。

二、 立基以兴业:打造自立的科技转化体系,夯实技术产业之根

“基立则业兴”。“立基”篇聚焦于科技成果的转化与应用,是实现“自立”的硬核支撑。它将独特的中国理论,转化为能解决实际问题的“中国神器”。

· 立足本土化,破解临床痛点:“腹部提压心肺复苏术(AACD-CPR)”和“开腹膈肌下抬挤心肺复苏术”,是“立足本土化”解决问题的典范。它们精准地解决了中国传统胸外按压在特殊人群(如胸廓畸形、肋骨骨折)和特殊场景(如术中猝死)中的局限性问题。这些技术源于中国临床实践的真实需求,是具有完全自主知识产权的原始创新,彻底打破了“心肺复苏唯有胸外按压”的西方技术垄断。

· 融入国际化,展示中国创新:“科创中国”50先导技术的认定,意味着这些技术不仅是中国的,更是被置于全球科创前沿进行考量的卓越成果。它们以其独特的机理和确切的疗效,成为国际心肺复苏技术舞台上不容忽视的“中国力量”,为全球急救工作者提供了全新的技术选择,实现了从技术输入到技术输出的华丽转身。

· 迈向现代化,驱动产业升级:这些技术成果的转化,催生了新型的医疗设备产业(如腹部提压心肺复苏仪、“救”在身边的急救平安站),推动了高端医疗装备的国产化进程,是“新质生产力”在医疗领域的生动实践。它连接了“创新链”与“产业链”,为中国大健康产业的现代化和自主可控注入了强劲动能。

三、 立众以惠民:构筑自强的科普惠民体系,凝聚社会生命之力

“众立则惠民”。“立众”篇着眼于公众普及与社会工程,是实现“自强”的社会基础。它让心肺复苏从专家的技术,变为全民的技能,凝聚最伟大的生命力量。

· 立足本土化,创新普及模式:“525(我爱我家)心肺复苏普及进亿家工程”、“519(我要救)百千万亿平安精准健康工程”,巧妙地运用了中文谐音的文化密码,将急救知识融入家庭文化与百姓日常,极具中国特色和亲和力,解决了西方普及模式在中国“水土不服”的问题。这种基于文化认同的普及,效率更高,根基更牢。

· 融入国际化,树立公益标杆:中国的公众急救普及率曾远落后于发达国家。这些工程以亿家为单位进行规划,其规模与气魄世所罕见,展现了中国作为负责任大国在公众健康领域的担当。这为全球共建人类命运共同体,特别是发展中国家,如何大规模、高效率地开展“防治救”培训急救培训提供了“中国样板”和“中国速度”。

· 迈向现代化,构建智慧救体系:“国家工信部卫健委5G+心脏猝死防治救系统工程”和“科普中国‘救’在身边急救平安站”,是现代化赋能普惠急救的极致体现。它利用5G、物联网、大数据等技术,构建了“天-地-人”一体化的智慧生命救援系统,实现了“呼救即反应”、“定位即送达”、“视频即指导”,将急救响应时间缩短至分钟级,极大地提升了抢救成功率,代表了未来智慧急救体系的发展方向。

▲《心肺复苏王立祥观点》

三立鼎固,新质已成。“三立”体系,是一个有机整体:“立言”是灵魂,赋予体系自主的思想高度;“立基”是脊梁,赋予体系自立的技术强度;“立众”是血脉,赋予体系自强的社会温度。 三者相辅相成,共同构成了中国心肺复苏走向世界舞台中央的“新质体系”。这一体系,根植于本土,从中国临床需求和文化土壤中生长;融汇于国际,以开放姿态贡献中国智慧;驰骋于现代,与科技革命同频共振。它最终实现了从理论到技术、从技术到产品、从产品到产业的全面突破,真正践行了“自主、自立、自强”的民族精神。这不仅是中国心肺复苏学科的发展蓝图,更是中国心肺复苏学者文化自信、科技自信的集中彰显,为全球公共卫生事业贡献了不可磨灭的“中国心方案”。

谨以此文:向讲好中国心肺复苏“心”故事、传播好中国心肺复苏“心”声音、建设好中国心肺复苏“心”话语的所有中国心肺复苏事业同仁们,向为中国心肺复苏伟业所付出毕生心血与卓越智慧的同道,致以最崇高的敬意!!!

(作者:王立祥、宋维、魏捷、米玉红、李静、李文)

【参考文献】

[1] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会. 王立祥、孟庆义、余涛.2016中国心肺复苏专家共识 [J]. 中华危重病急救医学 , 2016, 28 (12): 1059-1079.

[2]王立祥. 中国心肺复苏生存环[J]. 中华危重病急救医学, 2019, 31(5): 536-538. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.05.003.

[3] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会, 中华医学会科学普及分会, 王立祥、孟庆义、余涛. 2018中国心肺复苏培训专家共识[J].中华危重病急救医学, 2018, 30(5): 385-400. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.05.001.

[4] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会.《中国心肺复苏专家共识》之腹部提压心肺复苏临床操作指南 中华危重病急救医学 ,2019 年 4 月第 31 卷第 4 期 Chin Crit Care Med,April 2019,Vol.31,No.4

[5] 中国研究型医院学会心肺复苏专业委员会.米玉红 王立祥 程显声.《中国心肺复苏专家共识》静脉血栓栓塞性CA指南,中华危重病急救医学2018 年 12 月第 30 卷第 12 期 Chin Crit Care Med,December 2018,Vol.30,No.12

[6] 米玉红、周飞虎、王立祥等.《中国心肺复苏专家共识》之孕产妇心搏骤停防治救指南,中华危重病急救医学2023年1月第35卷第1期.Chin Crit Care Med january 2023,vol.35,No.1

[7] 中国研究型医院学会心肺复苏专业委员会.胡婕,刘辉,刘亚华,周飞虎,刘中民,王立祥.陆战伤心脏骤停心肺复苏专家共识,解放军医学杂志,2023,48(4 2023-05-18

[8] 中国研究型医院学会心肺复苏专业委员会.张重阳、李立艳、孟庆义、王立祥.中国淹溺性心脏停搏心肺复苏专家共识,中华急诊医学杂志 2020 年 8 月第 29 卷第 8 期 Chin J Emerg Med, August 2020,Vol. 29, No. 8

[9]王立祥, 刘中民, 刘亮. 中国心肺复苏培训教程[M]. 北京:科学出版社, 2019: 62-72.

[10] 王立祥. 腹部心肺复苏学[M]. 北京: 人民军医出版社, 2014.

[11] 刘中民,王立祥,李静. 中国心脏猝死防治救体系建设蓝皮书(2022) 中华危重病急救医学 2022年11月第34卷第11期

[12] Standard versus Abdominal Lifting and Compression CPR, Sisen Zhang, 1 Qing Liu, 1 Shupeng Han, 1 Ziran Zhang, 1 Yan Zhang, 1 Yahua Liu, 2 Jing Li, 3 and Lixiang Wang2, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2016, Article ID 9416908, 8 pages

[13] 王立祥:美国学者推荐我国自主创新的腹部救命法,新华网,2020-08-10 来源: 人民日报健康号

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

王立祥

王立祥