1895年10月2日,天津梁家园博文书院旧址迎来了非同寻常的开学日——天津中西学堂于此正式创立。该学堂由天津洋务运动代表人物、“中国高等教育之父”盛宣怀创办,分头等、二等两校。头等学堂为专科学校,设有工程、电学、矿务、机器、律例五门,四年毕业;二等学堂为中学,亦四年,毕业后升入头等。1903年改称北洋大学,设有土木工程、采矿、冶金等门,是我国最早的一所工科大学。天津中西学堂改办为北洋大学堂,是为中国近代第一所大学。解放后改称天津大学。

北洋大学堂旧照

这所学堂在办学体制上展现出前所未有的开创性,首创“二等学堂-头等学堂”四级递升体制,成为中国学校分级之始。按照章程规定,二等学堂相当于小学堂,招收13-15岁通“四书”的少年,开设英文、数学、各国史鉴、格物等 20余门课程;头等学堂则为大学堂,先设基础课程20余门,第二年起分工程、电学、矿务、机器、律例五门专业深造。 1895 年首招时,两等学堂共设四班,招录120名学生,生源来自天津、上海、香港等地,且在清朝廷批文下达前,总教习、美国教育家丁家立已提前于9月17日完成招考,展现出抢抓机遇的办学效率。这种“预科-本科”衔接的模式,为中国近代学制建设提供了最早的实践范本。

北洋大学校徽

为保障办学质量,洋务运动代表人物、“中国高等教育之父”盛宣怀在师资选聘与经费筹措上颇费苦心。他力邀丁家立关闭其创办的中西书院,全力担任总教习,参照美国大学模式制定课程体系,连教科书都与欧美名校同步。师资阵容堪称精英云集:头等学堂总办伍廷芳毕业于英国林肯法律学院,二等学堂总办蔡绍基为留美幼童出身,继任者唐绍仪、梁敦彦等均为海外归国人才。经费则通过米麦捐解决,在原有每石三厘捐税基础上加收二厘,商民“好义急公,情愿加捐”,自10月11日起正式征收,年筹三万金保障运转,展现出社会对新式教育的认同。

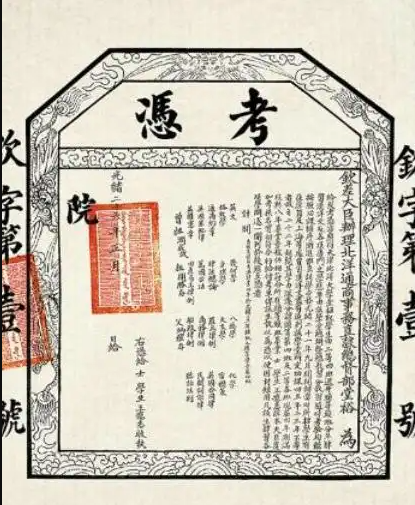

这所诞生于国难中的学堂,在百年岁月中书写了厚重的教育传奇。1900年,学堂遭八国联军焚毁,1903年在西沽武库复校并更名北洋大学堂,成为中国近代第一所大学。这里诞生了中国首张大学文凭——1900 年律科毕业生王宠惠获 “钦字第壹号考凭”,后来成为国际法院大法官。凭借严谨的办学质量,该校被誉为“东方的康奈尔”,毕业生可免试进入美国一流大学深造。从北洋大学到1951年定名的天津大学,一脉相承的“实事求是”校训下,走出了茅以升、马寅初等学术巨匠。

中国首张大学文凭——“钦字第壹号考凭”

参考来源:天津大学、 知乎、新浪新闻

来源: 江苏省科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助