北极加速变暖:是两大 “推手” 的博弈与协同作为?

钱维宏 北京大学物理学院

当南极大陆仍被广袤的冰盖严密守护时,地球北端的北极正经历着远超全球平均水平的剧烈升温。近半个世纪以来,北极地区年平均气温升温速率高达 0.61℃/10 年,是全球升温速率的 3.4 倍,其中冬季与秋季增暖尤为显著,分别达到 0.67℃/10 年和 0.87℃/10 年。这种北极增暖速度远超其他区域的特殊现象,被科学界定义为 “北极放大效应”。

关于北极放大效应的成因,当前学界正从两方面进行深入探索:一是人类活动引发的正反馈循环,二是大气环流自身的系统性变化。这两种机制究竟是如何作用于北极气候系统的?接下来,我们将从科学原理、观测证据与实际影响三个方面展开深入剖析。

本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用

一、人类活动:“北极放大效应” 的核心驱动者

谈及全球变暖,人类排放的温室气体往往是公众首要联想到的因素,而北极的加速变暖,认为是人类活动影响的 “强化版” 体现 —— 即认为是全球变暖信号在北极区域被多重正反馈机制不断放大,最终形成 “升温→融冰→更升温” 的恶性循环。

这一效应的核心动力源于 “正反馈机制”,其中 “海冰 - 反照率反馈” 是最典型的代表。从物理特性来看,北极大面积的白色海冰如同一块巨大的 “太阳能反射镜”,能反射约 80% 的太阳短波辐射,有效维持北极低温环境。然而,自工业革命以来,人类持续燃烧煤炭、石油、天然气等化石燃料,导致二氧化碳、甲烷等温室气体在大气中不断累积,形成了一层 “温室罩”。这层 “罩子” 会截留地球表面向外辐射的长波热量,引发全球气温整体上升,北极地区也随之受到影响,海冰开始加速融化。

当白色海冰转化为深色海水后,整个区域的能量平衡发生根本性逆转:海水对太阳辐射的反射率仅为 10% 左右,意味着约 90% 的太阳辐射会被海水吸收并转化为热量,进一步加剧北极升温。这种 “融化→吸热→更融化” 的循环,如同为北极的 “气候发烧” 持续添柴,使其增暖速度远超全球平均水平。

除海冰 - 反照率反馈外,大气环流调整、北极云层变化等因素也在进一步放大这一效应。例如,升温导致北极地区大气湿度显著增加,云层覆盖率随之上升,而低云与层云等类型的云层,会像 “保温被” 一样截留地面辐射的热量,进一步强化区域增暖。从逻辑链条来看,人类活动通过 “排放温室气体→触发全球变暖→激活北极本地正反馈” 的路径,成为北极放大效应持续加剧的根本原因。

这一过程带来的后果极为严峻:北极冰川与海冰的加速融化,会直接导致全球海平面上升,威胁沿海城市与低洼地区的安全;同时,北极异常增暖会破坏全球大气环流的稳定性,干扰西风带与极地涡旋的正常运行,进而引发中纬度地区的极端天气事件,如寒潮、高温、暴雨等灾害的频发。

二、大气环流:北极增暖的 “自然调节引擎”

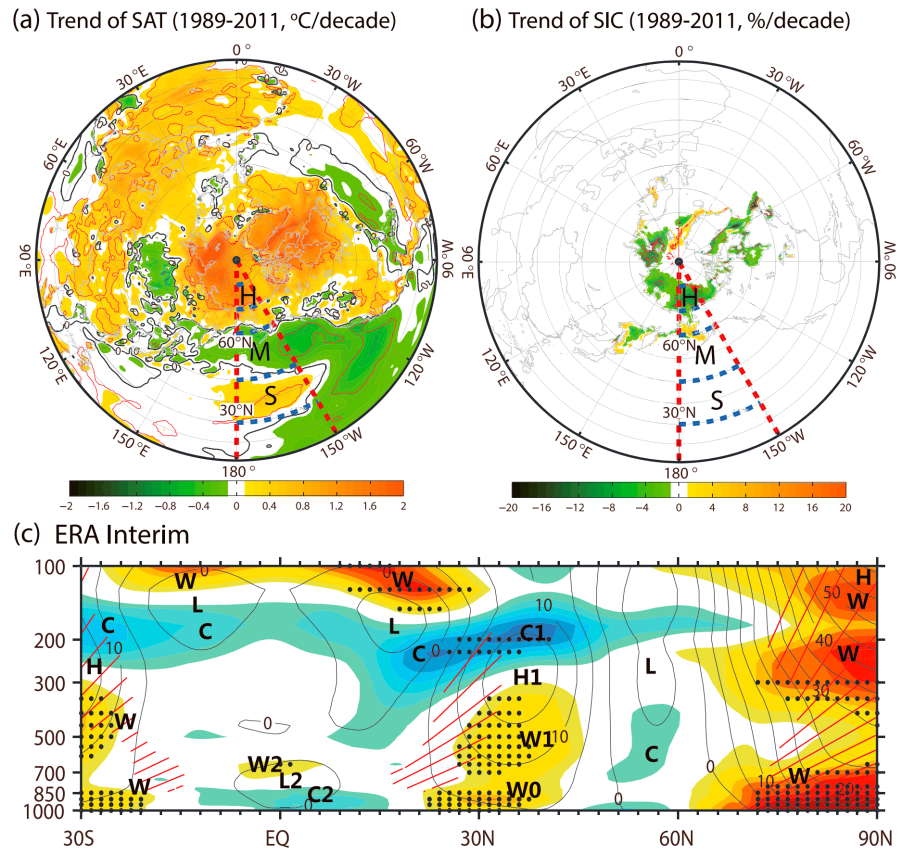

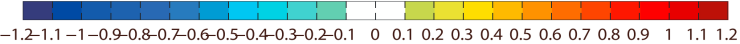

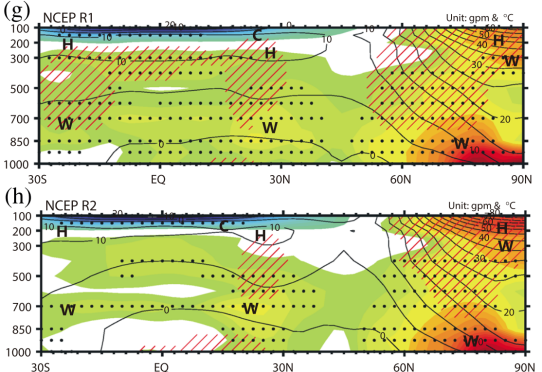

如果说人类活动是北极增暖的 “外部干预因素”,那么大气环流的系统性变化则可视为北极气候系统的 “内部调节引擎”。近十年来,研究通过对 1989-2011 年全球气象观测资料与再分析数据(包括美国 NCEP/NCAR、欧洲 ERA-Interim、日本 JRA-55、NOAA-20CR 等国际主流数据集)的深度分析发现,北半球大气“四圈环流”的强度变化,可能是北极增暖的关键自然驱动因素 [1][2][3]。

要理解这一机制,首先需要明确北半球 “四圈环流” 的基本结构 —— 它们由低纬度的“哈得来环流”、中纬度的“费雷尔环流”、高纬度的“极地环流”,以及靠近北极的“北极环流”共同构成。研究数据显示,1989 年之后,北半球“极地环流”强度持续增强,而“北极环流”则呈现明显减弱趋势 [3]。高纬度两个相邻环流圈的反向变化,会通过改变大气温度垂直分布与位势高度场,直接推动北极地区升温。

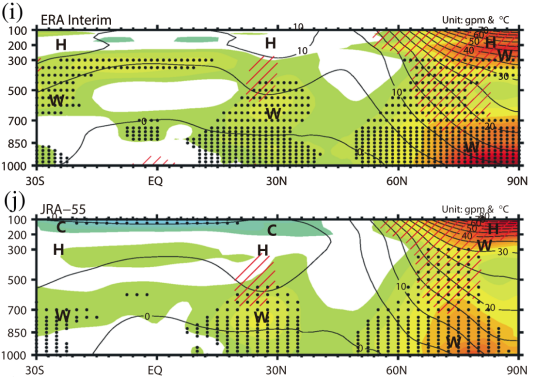

从具体作用过程来看,“极地环流”增强与“北极环流”减弱时,会引发更强的下沉气流。这种下沉气流会导致北极对流层的位势高度升高,根据大气动力学中的 “热成风关系”(即大气温度梯度与风速垂直变化的关联规律),位势高度的上升会进一步促使气温升高。观测数据清晰显示,1989-2011 年期间,北极 60°N 以北地区对流层整层位势高度均呈上升趋势,对应的对流层大气温度也出现显著增暖 —— 其中对流层上部、中部与下部各形成一个增暖中心,且低层增暖强度最为突出(增温幅度达 1.5-2.0℃/30 年)。这种大气温度的升高,直接导致北极地表温度上升与海冰范围缩减和海冰浓度降低。

更关键的是,这种环流变化并非孤立存在,而是与低纬度地区的气候系统紧密联动。全球最大的西太平洋暖池(位于西北太平洋热带海域,是全球海洋表面温度最高的区域)长期增暖,会推动南北半球副热带地区的哈得来环流显著增强。尽管哈得来环流主要分布在低纬度地区,但其体量巨大——强度约为极地环流的10倍、北极环流的60倍。即使是微小的强度变化,也能通过大气环流的“能量传递链”,带动高纬度环流发生显著调整。

从能量传递路径来看,西太平洋暖池的增暖相当于一个 “能量源”,通过哈得来环流将热量与水汽呈现以通量汇聚的形式输送至中纬度地区,再经由费雷尔环流(中纬度的间接环流系统)进一步汇聚并传递到高纬度的北极地区,形成全球增暖最显著的区域与海冰减少中心。

从空间分布特征来看,这种环流驱动的增暖具有明显的 “区域差异性”:北极 60°N 以北地区呈现全域性增暖,而中纬度从东亚至北太平洋和北大西洋区域却出现局部降温;太平洋日界线附近的副热带地区增温显著,与热带部分区域的降温形成鲜明对比。同时,北极增暖区域的海冰面积持续减少,而日本北部至白令海峡海域的海冰却出现小幅增多 —— 这种 “此增彼减” 的现象,与大气环流调整引发的温度场异常变化完全吻合,进一步验证了大气环流异常对北极增暖的驱动作用。

此外,多套国际再分析资料均显示,与热带太平洋暖池增暖相关的哈得来环流增强,直接导致南北半球副热带高压(30°N/S 附近)的强度上升,该区域的下沉增温效应在观测数据中表现得十分明显,且北半球副热带区域的增温强度大于南半球。同时,北半球 60°N 以北的高纬度对流层大气中,存在上部(100-300hPa)与下部(700-900hPa)两个增暖中心,且近地面增暖中心的强度更大(低层增温幅度约为高层的 1.2-1.5 倍)。这一低层强增暖中心如同 “球冠形电热毯”,覆盖在北极高纬度陆面与海面之上,直接引发了冰雪融化、冻土退化等生态环境变化。

三、两大机制的碰撞与协同作用:观测事实下的科学思考

北极增暖及其 “放大” 特征是明确的观测事实,其成因必然是多因素共同作用的结果。若聚焦两大核心机制,可将其视为 “北极增暖贡献” 的两大主体 —— 只要通过科学方法量化其中一方的贡献比例,另一方的贡献就能随之明确。无论是人类活动引发的北极放大效应,还是大气环流变化驱动的增暖,都需要基于观测数据的严谨分析来验证,这是解决极地增暖 “成因争议” 的根本路径。当前科学界需要回答的核心问题是:作为 “外部推手” 的人类活动与作为 “内部引擎” 的大气环流,究竟哪一方的贡献更大?

来自 “人类活动主导论” 的科研团队提出两大关键证据:一是温室气体排放的长期变化趋势与北极增暖的时间序列高度吻合 —— 自 1850 年以来,全球大气二氧化碳浓度从 280ppm 上升至 420ppm 以上,而北极增暖速率也随之逐步加快,两者的相关系数达 0.85 以上;二是海冰 - 反照率反馈、云层反馈等机制能清晰解释北极增暖的 “放大” 特征,通过气候模型模拟显示,仅考虑自然因素(如太阳活动、火山喷发)无法重现北极的加速增暖,必须加入人类活动排放的温室气体与气溶胶,才能与观测结果匹配。

来自 “大气环流驱动论” 的研究则基于扎实的观测数据支撑:多套国际再分析资料均显示,1989-2011 年北极对流层位势高度与温度的异常变化,与北半球四圈环流的强度调整完全同步;同时,通过大气能量诊断分析,明确了低纬度环流(哈得来环流)向高纬度环流(极地环流、北极环流)的能量传递路径,其能量输送量的异常变化与北极增暖幅度的相关系数达 0.78,进一步验证了环流驱动的合理性。

值得注意的是,两大机制并非完全对立,而是存在 “协同增强” 的可能。一方面,人类活动通过改变全球温度场与湿度场,可能间接影响大气环流的强度与结构 —— 例如,中纬度与高纬度的温度梯度减小,会导致西风带强度减弱,进而影响极地涡旋的稳定性,引发环流调整;另一方面,大气环流的变化也可能强化北极的正反馈机制 —— 例如,环流驱动的北极低层增暖,会加速海冰融化,进一步激活海冰 - 反照率反馈,形成 “环流增暖→融冰→反馈增暖” 的二次循环。

当前研究的最大难点在于 “自然变率与人类活动的分离”:大气环流变化既包含自然周期性(如年代际振荡、世纪尺度循环),也受到人类活动的扰动;而人类活动排放的温室气体是百年尺度的线性增长趋势,在未经历完整 “循环周期”的情况下,难以像其他尺度的分析那样通过历史数据直接区分两者的贡献。因此,科学家们正通过改进气候模型、延长观测数据序列(如利用冰芯、树轮等代用资料重建过去千年的北极气候)、加强极地观测网络建设等方式,进一步量化两大机制的贡献比例。

对于普通公众而言,这两种解释代表了理解气候变化的不同视角:“人类活动主导论” 聚焦于人类行为的直接影响,提醒我们减少温室气体排放、推动绿色转型的紧迫性;“大气环流驱动论” 则关注地球气候系统内部的复杂互动,让我们认识到气候变化并非单一因素导致,而是自然与人类共同作用的结果。人们可以期待,科学家们会在未来的研究中能够定量地确认哪种机制所占的份额。

四、从科学认知到行动:每个人都是 “外部推手” 的一份子

北极增暖的 “内部引擎”(大气环流变化)需要依赖科学家的深入研究来破解,但 “外部推手”(人类活动)却与每个人的生活息息相关。历史上的多起环境灾难,早已为人类敲响警钟:

1952 年 12 月的伦敦烟雾事件,便是 “人类排放 + 不利环流” 共同作用的典型案例。当时伦敦地区大量燃烧煤炭,产生的烟尘、二氧化硫等污染物在 “高空高压 + 低层逆温” 的异常环流形势下无法扩散,形成厚重的灰色烟雾。这场烟雾持续 5 天,导致超 4000 人因呼吸系统疾病直接死亡,后续数月又有 8000 人因污染物长期影响离世。

上世纪 40-50 年代的美国洛杉矶光化学烟雾事件,同样与人类活动密切相关。当时洛杉矶汽车保有量激增,汽车尾气中的氮氧化物、碳氢化合物在强光照射下发生光化学反应,生成臭氧、过氧乙酰硝酸酯等有毒物质。这些污染物在稳定的异常环流条件下积聚,导致大量居民出现眼痛、呼吸困难等症状,农作物枯萎、森林衰退,成为全球光化学污染的标志性事件。

这些案例的共性在于:不利的大气异常环流形势(如扰动高压下方的低层逆温)为污染物积聚提供了 “环境条件”,而人类活动排放的污染物则是 “直接诱因”。如今,此类扰动环流形式仍会频繁出现,但只要我们减少污染物与温室气体排放,就能从根本上避免悲剧重演。

当前,人类活动排放已导致大气中二氧化氮浓度较工业革命前上升约 200%,温室气体浓度持续突破历史纪录。减少排放不仅是应对全球气候异常变化的关键举措,更是保护人类自身生存环境的必然选择。从选择公共交通、节约能源,到支持可再生能源发展,每个人的微小行动,都能成为减缓全球气候异常变化和还空气清新的重要力量。

北极增暖的成因争议仍需更多科学研究来解答,但无论最终结论如何,人类活动对气候系统的影响已不可忽视。理解两大机制的作用,不仅是为了探索科学真理,更是为了明确我们的责任 —— 唯有将科学认知转化为实际行动,才能守护好地球的 “北极防线”,为子孙后代留下一个稳定、宜居的气候环境。

[1] Qian WH, Wu KJ, Chen D (2015), The Arctic and Polar cells act on the Arctic sea ice variation. Tellus A, 67, 27692

[2] Qian WH, Wu KJ, Leung JC (2016) Climatic anomalous patterns associated with the Arctic and Polar cell strength variations. Clim Dyn, DOI 10.1007/s00382-016-3067-x

[3] Qian WH, Wu KJ, Leung JC, Shi J (2016) Long-term trends of the Polar Arctic cells influencing the Arctic climate since 1989, J Geophys Res Atmos, 121, doi:10.1002/2015JD024252.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏