从 “单圈” 到 “四圈”:中学地理课本中的三圈环流模型何时更新?

钱维宏 北京大学物理学院

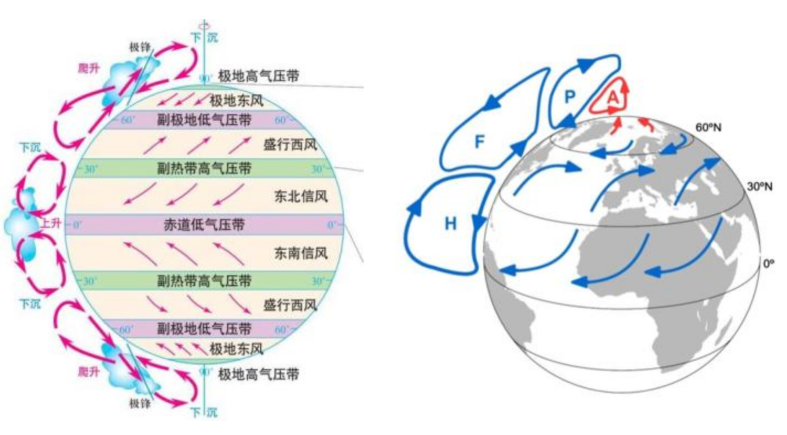

当我们翻开高中地理课本,北半球大气三圈环流的图景清晰而规整:赤道低压、副热带高压、副极地低压、极地高压依次排列,三圈环流像精密的齿轮般驱动着地面信风、西风与极地东风,构成了大气运动的经典模型。然而,在气象预报员的天气图上,北极的景象却大不相同 —— 无论是冬季还是夏季,北极都呈现出气旋式涡旋,低压中心时而偏东,时而偏西,冷空气随之席卷北美或欧亚大陆。

一边是教科书里“铁板钉钉”的极地高压,一边是现实天气图上“飘忽不定”的极地涡旋低压,为何天气学与气候学对北极环流给出了截然不同的描述?这场持续百年的气象学“罗生门”,直到十年前北半球四圈环流模型的揭示,才终于迎来了破局的曙光。

一、从 “单圈” 到 “三圈”:300 年环流认知的进化之路

人类对大气环流的探索,始于对 “风从何来” 的根本追问。1686 年,因预言哈雷彗星闻名的英国科学家埃德蒙・哈雷,基于大航海时代积累的海量风向记录,提出了首个 “热力单圈环流模型”—— 他认为赤道受热空气上升,向两极流动后冷却下沉,沿地表回流赤道,形成南北半球对称的 “大气传送带”。这是人类首次从 “热力驱动” 角度解释风的起源,却无法回答 “为何北半球低纬度吹东北风而非北风” 的核心疑问。

50 年后的 1735 年,英国学者乔治・哈德莱补上了关键一环。他首次纳入地球自转对气流的影响,提出聚焦低纬度的 “哈得来环流”:赤道上升气流在高空向南北流动时向东偏转为西风,至南北纬 30° 附近被迫下沉,近地面气流回流赤道时形成北半球的东北信风和南半球的东南信风。这一模型精准解释了信风的稳定存在,却仍未触及中高纬度的环流规律。

1835 年,法国科学家古斯塔夫・科里奥利首次提出地球自转偏向力概念(后人称科里奥利力),为气流运动的偏转现象提供了理论基础。这个力的本质是宇宙大爆炸后新粒子膨胀加速运动分量在法向方向上弯曲运动的加速度力 [1],它的发现为理解大气环流的复杂形态根源铺平了道路。

1856 年,美国学者威廉・费雷尔搭建起 “三圈环流” 雏形:将全球划分为低纬“哈得来环流”、中纬“费雷尔环流”和高纬“极地环流”。在这个模型中,极地空气冷却下沉,近地面向低纬流动时右偏为极地东风,与中纬西风在 60° 附近相遇上升形成副极地低压;中纬环流则因高、低纬环流的 “拖曳” 间接驱动,成为连接冷暖区的 “桥梁”。

1928 年英国裔瑞典气象学家珀西瓦尔・伯杰龙明确了 “三圈环流” 框架,1941 年瑞典裔美国气象学家阿维德・罗斯贝结合观测数据完善了细节,最终形成了课本中经典的理想模型 —— 它假定地表均匀、地球自转恒定,极地近地面为高压系统,环流对称而稳定。其核心结构可概括为:

低纬哈得来环流:赤道上升→30°N 下沉→近地面东北信风回流;

中纬费雷尔环流:30°N 下沉→近地面盛行西南风→60°N 上升→高空东北风回流(间接由高低纬环流 “拖曳” 驱动);

高纬极地环流:极地下沉→近地面极地东北风→60°N 上升→高空西南风回流。

这套模型统治气象学界近百年,却始终存在致命 “盲区”:无法解释天气图上北极每日可见的低压涡旋。就像用静态地图描述动态车流,理想与现实的鸿沟,随着极地观测数据的积累愈发明显。而在中学课堂上,教师们即便通过地球仪模拟、立体板书等创新方式讲解三圈环流,也难以回应可能有的学生对 “课本知识与实际天气不符” 的疑惑。

二、极地观测 “破冰”:从零星站点到全球气象大数据

南北两极的严寒荒芜,曾是气象观测的 “禁区”。1882 年第一次国际极地年,各国仅在北极圈建立 12 个陆基观测站;1957 年国际地球物理年,环北极国家才新增 54 个站点。直到 20 世纪 80 年代,自动气象站和极轨卫星的应用,才让极地大气的 “真实面貌” 逐渐清晰。

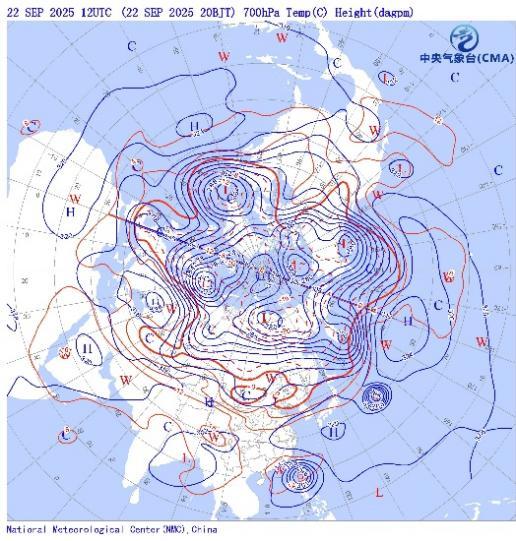

在天气学视角下,北极对流层冬夏均为气旋式环流(极涡):北半球因海陆分布不均,极涡的低压中心常偏离北极中心,偏向北美或欧亚大陆,引发这些地区寒潮;南极因中心是大陆、周围是海洋,极涡位置稳定,低压中心几乎无偏心。以 2025 年 9 月 22 日 12 时(世界时)的天气图为例,北极附近是深厚的低压系统 —— 低层 700 hPa 受地形影响存在多个低压中心,高层 100 hPa 仅有一个极涡中心偏于极地东北亚一侧,整个对流层被波浪式西风环绕。

但气候学的 “平均图景” 仍停留在三圈环流:北极上空被描述为下沉气流,对应极地高压,近地面吹东风,60°N 是副极地低压带。这种气候学与天气学中 “东风与西风” 的矛盾,并非学科割裂,而是观测数据的 “历史欠账”—— 早期站点稀少、观测周期短,无法捕捉高纬度环流的精细结构;三圈环流的人为 “理想假设”,更掩盖了极地实际的大气运动规律。

转机出现在 “再分析资料” 的诞生。相关气象机构将百年来的地面观测、探空、卫星数据纳入数值模式,重构出覆盖全球的三维大气变量资料 —— 如美国 NCEP/NCAR 再分析、欧洲 ERA-Interim 再分析、日本 JRA-55 再分析和美国 NOAA 的 20CR 再分析等。这些 “气象大数据” 为破解北极环流在气候学和天气学中的矛盾提供了前所未有的机遇。

三、四圈环流:破解百年争议的关键发现

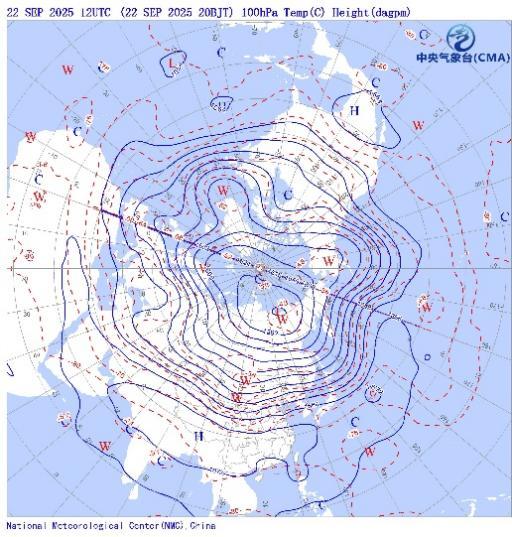

十年前(2015-2016 年),北京大学钱维宏研究组利用 5 套再分析资料(NCEP R1、NCEP R2、ERA Interim、JRA-55、20CR)和气候模式模拟产品,对 1981-2010 年 30 年平均的纬圈环流进行精细计算,一个颠覆性发现浮出水面 [2][3][4][5]:北半球并非三圈环流,而是存在四圈环流!

在传统三圈(哈得来环流、费雷尔环流、极地环流)基础上,北极地区(80°N 以北)新增了闭合的 “北极环流”—— 它是四圈中强度最弱的一环,中心位于对流层低层,南北宽度约 15 个纬度,四季均存在但强度随季节变化:冬季强、夏季弱,与其他环流圈的年际和长期变化同步。

这个 “第四圈” 的出现,瞬间打通了天气学与气候学的 “任督二脉”:

天气学观测的 “极涡”,是北极环流在瞬时天气图上的表现 —— 对流层中低层的气旋式低压环流,对应其上升支气流;

气候学多年平均的 “极地高压”,实为三百年推测的误读,实际地面高压多分布于北美大陆和欧亚大陆的高纬度地区,形成副极地高压带;

传统模型因遗漏 “北极环流” 这一精细结构,才导致理想与现实的割裂。

四圈环流的形成机制已得到动力学解释:

数目决定因素:由 “赤道 - 极地热力差异” 和 “地球自转偏向力” 共同控制。地球地质演化历史上,赤道与极地温差越大、地球自转越快,环流圈数目越多;当前气候态下,二者的平衡使得北半球形成稳定的四圈环流,各环流圈形成机理相同,仅强度和位置有别。

科里奥利力的纬度效应:该力随纬度升高而增大(赤道为 0,极地最大),60°N 和 30°N 分别为极地的 0.87 倍和 0.5 倍 —— 这也是台风无法在赤道形成的原因。三圈环流模型将每个环流圈均分 30 个纬度带,违背了科里奥利力的纬度函数特性。在北半球科里奥利力纬度效应作用下,热带信风带最宽,极地东风带最窄,中纬西风带次之,自然为第四圈北极环流预留了空间,其近地面对应为西南风带。

四、从矛盾到统一:科学认知与课本改革的未来

北极环流的 “罗生门”,实质是科学认知过程中从 “理想简化” 向 “现实精细” 的进阶。从单圈到三圈环流模型的提出,是在气象学发展初期,以简洁框架奠定了中低纬度上全球环流的认知基础;但随着观测技术进步和数据积累,结合 “热力差异与科里奥利力纬度效应” 的四圈环流模型,实现了天气学 “瞬时变化” 与气候学 “平均规律” 的统一。

这一发现不仅改写了大气环流认知,更对北极气候变化研究意义深远:1960 年代以来哈得来环流持续增强,1990 年代以来高纬 “极地环流” 增强而 “北极环流” 减弱 —— 这些年代际环流强度异常可直接导致北极对流层升温、海冰消融,为解读 “北极放大效应” 提供了新视角。

如今再看北极环流,已非 “低压与高压” 的对立,而是四圈环流协同作用的动态图景:天气图上的极涡是“北极环流”的 “瞬时快照”,气候平均的副极地高压带是“极地环流”与“北极环流”叠加的 “长期合影”。这场横跨 300 年的探索印证了:科学进步正是在打破 “标准答案”、逼近真实的过程中实现的。

2024 年南京大学校庆期间,一场 “北半球平均经圈环流强度和气候长期趋势” 的报告引发热议。一位海外归来的年轻教授在微信中写道:“您的工作是概念性创新,未来可推动高中课本改革,把三圈环流内容改掉。” 几小时后他又反馈:“用 ERA5 数据验证,84-90°N 确实有第四圈,之前因强度弱未注意到。”

对于中学地理课本而言,这场革新不必急于求成。正如地理教学论专家所强调的,教学应“引导学生从无疑到有疑,再到无疑”。我们可以先将四圈环流作为“前沿进展”纳入拓展内容,结合极地涡旋、寒潮等实际天气案例进行讲解。这样,既能保留三圈环流的历史认知价值,又能传递科学认知的动态性。毕竟,让学生理解“科学永无止境”的探索精神,与掌握具体知识同等重要。随着极地观测的进一步深入,或许还会有更多上层大气环流的秘密被揭开。这种对未知的追问,正是气象学与教育事业共同的活力源泉。

参考文献

[1] Qian WH (2024) The essence of gravity is the expansion tendency of the universe after the Big Bang. J Modern Physics, 15, 804-849.

[2] Qian WH, Wu KJ, Chen D (2015), The Arctic and Polar cells act on the Arctic sea ice variation. Tellus A, 67, 27692

[3] Qian WH,Wu KJ, Liang HY (2016) Arctic and Antarctic cells in the troposphere. Theor Appl Climatol, 125: 1-12.

[4] Qian WH, Wu KJ, Leung JC (2016) Climatic anomalous patterns associated with the Arctic and Polar cell strength variations. Clim Dyn, DOI 10.1007/s00382-016-3067-x

[5] Qian WH, Wu KJ, Leung JC, Shi J (2016) Long-term trends of the Polar Arctic cells influencing the Arctic climate since 1989, J Geophys Res Atmos, 121, doi:10.1002/2015JD024252.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏