近视手术的安全性与有效性,始终是大家关注的焦点。而这一切,都与眼睛一个关键结构——角膜密切相关。科学了解角膜,是走出认知误区、理性看待手术的第一步。

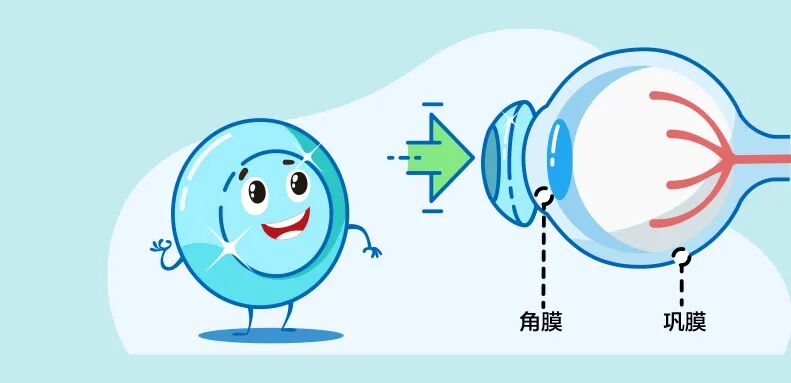

一、角膜:眼睛的精密“镜头”

角膜,是眼球最前端的一层透明、无血管的组织。它在视觉系统中扮演着如同相机“镜头”的角色,其透明度、曲率弧度以及厚度,共同决定了光线能否准确聚焦,直接影响成像清晰度。因此,角膜的健康状态是评估近视手术可行性的核心要素之一。

二、手术与角膜:个性化方案的依据

主流的激光类近视手术(如SMILE全飞秒手术、飞秒-LASIK等),是通过改变角膜的曲率来矫正屈光不正。这类似于在精密仪器下,对角膜“镜头”进行个性化的雕琢,使其能够将光线准确聚焦到视网膜上。

这一过程的安全性,高度依赖于术前全面、精准的角膜检查。评估不仅限于视力与度数,更包括:

角膜厚度:确保手术在安全的物理空间内进行。

角膜形态:排除潜在的角膜病变风险。

角膜曲率与生物力学特性:为手术方案的设计提供关键数据支撑。

这些详尽的评估共同构成了手术安全的基础,是实现“个体化定制”手术方案不可或缺的前提。

三、澄清常见认知误区

误区一:手术后角膜会变“脆弱”?

激光手术在角膜的预设安全厚度内进行精确切削。只要术前检查确认角膜基底厚度足够,且术后保留的厚度在公认的安全范围内,角膜的整体结构稳定性就能得到保障。

误区二:手术后,近视就“一劳永逸”?

需要明确的是,近视手术旨在矫正屈光状态,帮助摆脱眼镜或隐形眼镜的依赖。它并未消除因眼轴过长而导致的眼底相关风险。因此,术后仍需保持科学的用眼习惯。

关于手术安全的前提,天津大学爱尔眼科医院赵波院长强调:“严谨规范的术前检查是手术安全的首要保障,每一例手术都必须建立在充分获取眼部数据的基础之上。”

来源: 爱尔眼科

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

天津大学爱尔眼科医院

天津大学爱尔眼科医院