出品:科普中国

作者:张应超(生态学硕士)

监制:中国科普博览

倘若某一天,我们生活中的塑料突然消失,世界会变成什么样?

从日常生活的秩序崩塌,到工业生产的停滞、医疗急救的困境,再到粮食安全受胁、产业链集体停摆——人类社会与全球经济将瞬间陷入一场系统性混乱。

毕竟,塑料早已经渗透进我们生活中的每一个角落,为我们带来了巨大便利。然而,它也悄然成为全球环境治理的一大难题,持续威胁着生态系统的正常运转和人类健康。

面对这个棘手问题,看似不起眼的蘑菇(真菌),正凭借其独特的生理特性,成为破解塑料污染的黑马。今天,就让我们跟着科学家的研究,一探真菌在降解塑料方面的非凡潜力!

塑料的“白色困境”:它们为何难缠?

虽统称为塑料,但其本质是一系列高分子材料的集合。比如常用作饮料瓶的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、用于家居用品与涂料的聚氨酯(PU)、制作一次性泡沫饭盒的聚苯乙烯(PS)、生产购物袋与水桶的聚乙烯(PE)等。

这些塑料因化学性质稳定、抗降解能力强,成为环境中难以清除的“顽固分子”。

研究数据显示,聚氨酯(PU)约占城市塑料垃圾的5%左右,而聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)更是占据全球固体垃圾的12%。这些塑料在自然环境中可能需要数十年甚至数百年才能分解。在这漫长的降解过程中,它们不仅会破坏土壤结构、污染水源,还可能被生物误食,导致生物死亡或健康受损[1,2]。

传统的塑料处理方式效果有限,且副作用明显:焚烧会产生有毒气体并加剧空气污染,填埋则会占用土地,还可能污染地下水[3]。面对这一困境,科学家将目光投向了自然界中的“分解高手”——真菌。

真菌:自然界的“分解专家”

提到真菌,如果你只想到香菇、草菇、杏鲍菇、松茸、平菇、牛肝菌等食用菌,那可就太小瞧他们了!真菌是一个极其庞大的类群,据估计,地球上真菌有150万到600万种,而目前已被描述的真菌仅有12万余种,即便算上那些“吃完一起躺板板”的有毒种类,这些能吃或不能吃的常见真菌,也仅仅是庞大真菌家族中的极小部分。

图片来源:中国科学院微生物研究所

真菌没有叶绿素,无法像植物一样通过光合作用制造养分,而是靠分泌酶类分解外界有机物获取能量[1]。在自然界中,枯枝落叶、动物残骸等有机物质,大多依靠真菌的“消化”作用,才能转化为无机物回归土壤,完成生态循环。

更值得关注的是,部分真菌能分泌多种特殊酶类,这些酶能切断化合物中稳定的化学键,从而加速塑料聚合物的降解。

真菌新发现::一种真菌,竟能“吞噬”多种塑料!

中国科学院昆明植物研究所的研究团队,从土壤-植物系统中筛选出一种名为Fusarium vanettenii的真菌。实验表明,这种真菌能同时降解聚氨酯(PU)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)两种塑料。

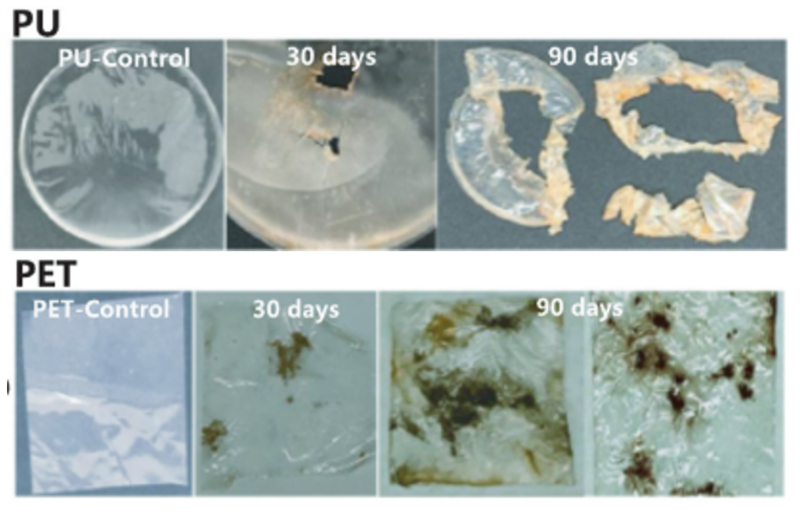

在培养的七天内,该真菌可快速生长定殖并让薄膜褪色;培养90天后,两种塑料的结构完整性和拉伸性能均明显减弱——其中PU薄膜质量减少了19.7%,PET薄膜质量减少了6.63%。

F.vanettenii真菌作用90天发生生物降解的PU薄膜和PET薄膜

(图片来源:参考文献[4])

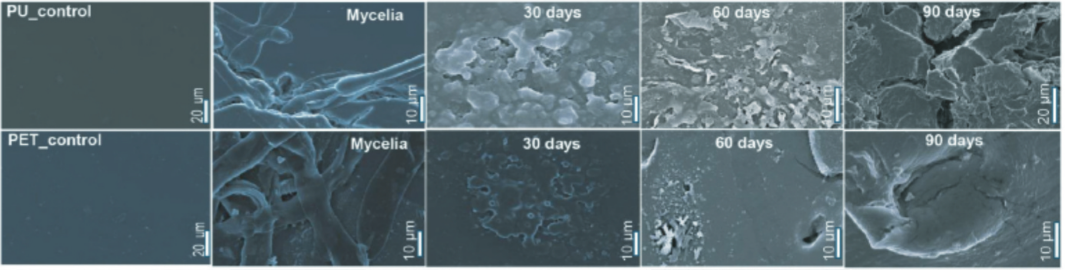

通过扫描电镜(SEM)观察,可清晰看到塑料表面被真菌的菌丝侵蚀,出现大量裂缝和孔洞;傅里叶变换红外光谱检测也发现,塑料中的亚甲基、羰基等关键化学键发生断裂,直接证明塑料的分子结构被分解[4]。此外,液体基础培养期试验也取得了相似结果,表明该真菌在固相和液相环境中都能促进塑料的降解。

降解表面的扫描电子显微镜(SEM)观察结果

(参考文献[4])

研究还发现,在降解过程中,Fusarium vanettenii会大量分泌脂肪酶、角质酶和漆酶。在这些酶的协同作用下,塑料聚合物会被分解成小分子化合物,比如PU会被分解为丙二醇、己酸等,PET会被分解为对苯二甲酸、邻苯二酚等。之后,真菌还能进一步吸收这些小分子,通过自身代谢将其转化为生长所需的能量,真正实现“变废为宝”。

餐桌上的“环保英雄”:你吃的蘑菇也能降解塑料?

除了上述筛选出的特殊真菌,我们日常食用的蘑菇也展现出一定的塑料降解能力。研究人员以平菇(Pleurotus ostreatus)鲍鱼菇(P.abalones)和双孢蘑菇(Agaricus bisporus)为对象展开了实验。

在以聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)为唯一碳源的培养基中培养这些蘑菇。7天后发现,这三种蘑菇的生物量均有明显增加,且在双孢蘑菇还检测到了漆酶活性——生物量增加说明蘑菇利用塑料获取了养分,漆酶活性则证明它通过分泌酶来分解塑料[1]。

实验还进一步确定了这些蘑菇降解塑料的适宜条件。由于不同种类的蘑菇具有不同的生长特性,以双孢蘑菇为例,在37℃、盐浓度0.05 mol/L的环境中,它的生长速度更快,漆酶活性更高,降解塑料的效率也更优。在三种食用菌中,双孢蘑菇的表现最为突出,无论是生物量增长幅度还是漆酶活性强度,都证明它是降解聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)的优质候选菌种。

回到最初的问题:蘑菇能否破解地球的塑料危机?目前的答案是:它们提供了充满希望的方向,但并非唯一的解决方案。真正告别“白色污染”,仍需从源头减少塑料使用、完善回收体系,并结合多种治理技术协同努力。

目前,关于真菌降解塑料的研究仍在推进。从发现食用蘑菇的降解潜力,到筛选出能同时降解对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚氨酯(PU)的Fusarium vanettenii菌种。科学家们正在为混合塑料废弃物的生物处理技术提供新的菌种资源和理论依据——或许未来某天,我们真能靠这些小小的“蘑菇工程师”,还地球一个没有塑料污染的清新环境。

参考文献:

[1]ONG G H, LUM H W, QIN D D, et.al. The growth and laccase activity of edible mushrooms involved in plastics degradation[J]. Current Topics in Toxicology, 2019, 15: 57-62.

[2]IQBAL S, XU J, SALEEM ARIF M, et.al. Could soil microplastic pollution exacerbate climate change? A meta-analysis of greenhouse gas emissions and global warming potential[J/OL]. Environmental Research, 2024, 252: 118945. DOI:10.1016/j.envres.2024.118945.

[3]YU X, ZHANG Y, CHEN S, et.al. Study on the degradation efficiency and mechanism of polystyrene microplastics by five kinds of edible fungi[J/OL]. Journal of Hazardous Materials, 2025, 492: 138165. DOI:10.1016/j.jhazmat.2025.138165.

[4]OKAL E J, WU Y, IQBAL S, et.al. Elucidation of the biodegradation pathways of polyurethane and polyethylene terephthalate by a Fusarium strain enriched from soil-plant systems[J/OL]. Bioresource Technology, 2025, 437: 133184. DOI:10.1016/j.biortech.2025.133184.

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览