北宋文学家苏轼曾创作一首六言绝句《六言乐语》,全诗仅四句描述自然物象,却展现了事物之间相互关联的辩证关系,寓理于物。

苏轼《六言乐语》(图片源于网络,侵删)

其中“银矿终须有铅”所体现的,就是银矿与铅矿的共生关系。矿物的共生指的是两种及以上的矿物共同存在于同一矿床中的地质现象。除了银矿和铅矿外,在我国古代典籍中也有其它矿物共生的记载,如先秦学术巨著《管子·地数》中的“上有磁石者,其下有铜金”,记载的就是磁铁矿与黄铜矿的共生现象,这些记载不仅仅是简单的现象记录,更蕴含了古人对矿物从认识到开采的宝贵实践经验。

银之所以常与铅共生,是由于银和铅都具有亲硫性,在富含硫的火山热液中,易与硫形成硫化物矿物,如方铅矿(硫化铅)、辉银矿(硫化银),并且两者的溶解度随温度、压力变化的趋势也较为相似,这使得它们在热液迁移过程中容易同时被携带和搬运,并在相似的地质条件下同时沉淀、富集,形成共生矿体。由于铅较丰富而银较稀少,铅矿就成为了银的藏身之所,在自然界中,约75%的银产量来自铅矿,尤其是上文提到的方铅矿,可谓藏银大户,含银量通常可达1%,甚至部分含银量高的方铅矿可作为银矿使用。

馆藏方铅矿标本

馆藏重达18吨的矿物共生标本:含金、银、铅等多种金属矿物

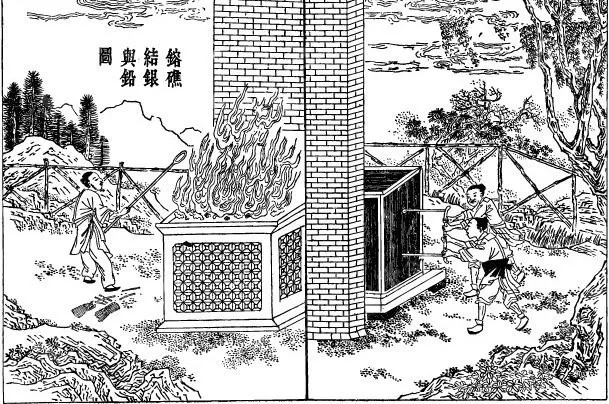

两者既然共生,要提炼银,就需要把它们分离出来,不过古人在实践中早已总结出一套行之有效的方法:那就是利用铅和银能够互熔,且熔点、沸点、密度等不同的特性,将含银的铅矿石覆盖一层木炭,进行煅烧。待木炭烧成炉灰,与铅矿石熔为一体,通入空气使温度进一步上升,并使铅氧化成氧化铅(即中医中的密陀僧),下沉到炉灰中,银则因不易氧化、密度较低而富集在灰上,降温冷凝后就能得到初步提纯的银以及还能继续提纯的银铅合金。再将银铅合金继续放在熔炉中不断鼓风通气加温熔炼,使铅完全汽化,剩下的就是得到进一步提纯的银。这就是《天工开物》中提到的“沉铅结银”,也叫“灰吹法”。这是化学分离技术的早期实践,可以说是古代冶金史的一座里程碑。

《天工开物》中提到的“沉铅结银”

今天,这一技术虽然已被效率更高的电解精炼等现代方法取代,但这种利用金属氧化差异提纯的思路依然值得参考借鉴,并作为传统工艺传承延续了下来。

电解银(图片源于网络,侵删)

传承“灰吹法”的苗银铸炼工艺(图片源于网络,侵删)

来源: 石林石得利地质博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

石林石得利地质博物馆

石林石得利地质博物馆