编者按: 2025年,距量子力学的诞生恰好过去100年。在这100年间,量子力学已成为现代科学的基石,也改变了我们的日常生活。本系列文章从身边的常见事物出发,深入浅出地介绍量子力学的原理,以纪念这一伟大成果,并为更多好奇的人打开了解它的一扇窗。

我们的生活中似乎随处可见“激光”这个词:讲ppt时圈圈画画的激光笔,扫描二维码用的激光扫描器,激光脱毛仪、激光打印机、激光雕刻机、激光手术、激光美容、激光雷达……看到这里,你是不是都快不认识“激光”这两个字了?可是,你有没有想过,提到激光的场景这么多,差别这么大,这些激光有没有什么不一样的地方呢?

当然有了!不同的场合所使用的激光,都是人们根据需求,选择的最合适的版本。想要知道这些激光的区别,首先让我们了解一下激光究竟是什么吧!

01 激光是如何诞生的?

实际上,激光的诞生,就和量子论有着密不可分的关系。激光的英文名“LASER”,来自于它的英文全称 :Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,即“通过受激辐射实现光的放大”。而这里的“受激辐射”,就是爱因斯坦在他1917年发表的论文《关于辐射的量子理论》中提出的。

在之前的文章中,我们已经了解了普通的光线是怎么发的(参见《电子集体“跳水”,如何点亮世界?》),这样的过程是电子自发的行为,我们将它称之为“自发辐射”。而发出激光的过程却不是这样,它还需要一点额外的“动力”:一个外来的光子。

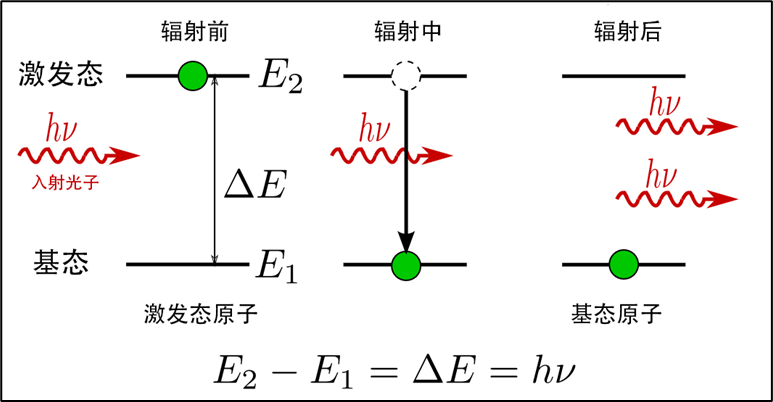

受激辐射示意图 来源:维基百科

我们已经知道,在量子理论中,原子外电子的能级都是分立的,就好像一个个台阶,每个电子都只能在“跳下”台阶时,放出台阶之差那么多能量的光子来。如果有一个电子,正在一个台阶上“犹豫”要不要往下跳,而这时有一个外来的光子,恰好带有这么多的能量,那么这个电子就能受到这个“路过”的光子的“刺激”,立刻跳下台阶,也放出一个光子。

这个新放出的光子,就好像原来那个光子的“克隆体”一样,不仅波长一致,方向一致,它们的步调和振动方式也一致,对得整整齐齐。这就是一次受激辐射的过程,我们已经成功把一个光子“克隆”成了它的两倍。

那么,试想一下,如果我们在一个密闭的空间里,放上很多同样的原子,然后把大量的电子都“踢”到台阶上面,做好发射的准备。这时,只要有其中一个原子先发出了一个光子,那么,周围其他站在台阶上的电子也会受到它的激发,发出和它相同的光子。

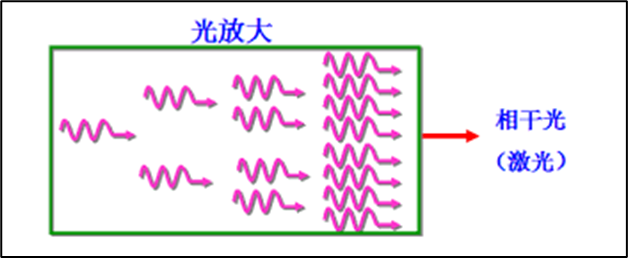

第一个光子就像“导火索”一样,一个变两个,两个变四个,四个变八个……雪崩式的链式反应一触即发,在极短的时间内,就产生了数以亿计的一模一样的光子,形成了一个整齐划一的“克隆光子军团”。

“一个变两个,两个变四个,四个变八个……”

受激辐射的光放大示意图来源:快懂百科

当这支高度有序、能量集中的光子大军从激光器的一个小孔里发射出来时,就形成了我们所看到的激光。这,就是激光器产生激光的基本原理。

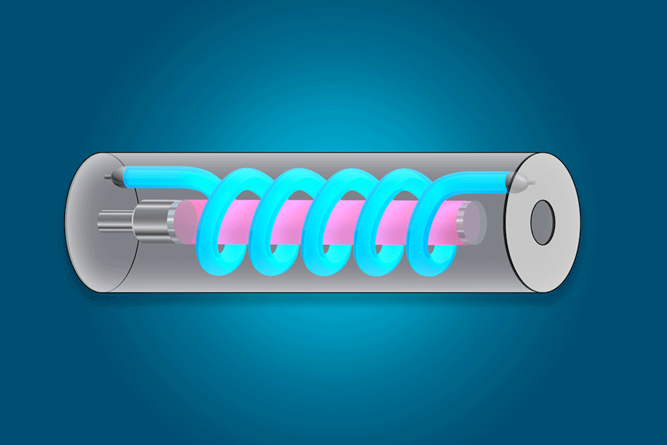

一个激光器的工作流程 来源:NIF

02 我们如何描述一束激光?

想要描述不同激光之间的区别,我们还要了解它都有哪些特征和属性。就像如果我们要介绍一个人,我们或许会提起ta的年龄、性别、来自的地区、职业等等。那么,我们应该从哪些方面介绍一束激光呢?

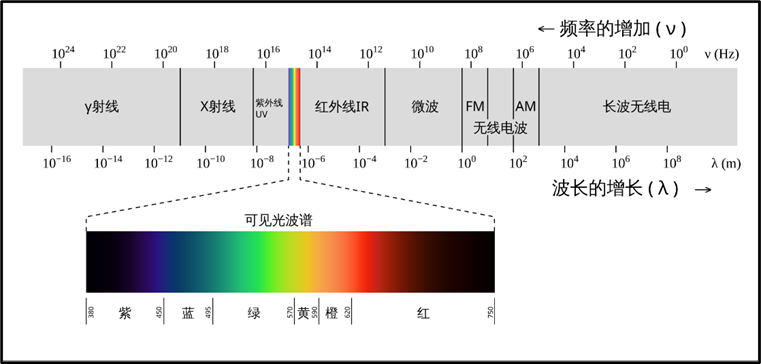

首先,不同的激光都有属于自己的波长,这决定了它们独特的“颜色”。例如,绿色激光笔的激光波长约为532 纳米,而常见的红色激光笔的波长则在650纳米左右。当然,波长是一个比颜色更普适的属性,因为更多种类的激光波长是在可见光波段(即380纳米到750纳米)之外的,它们就没有颜色。

电磁波谱。其中可见光的部分,不同的波长就对应着不同的颜色。

来源:维基百科

然后,我们还需要知道这一束激光“力道”的大小,这就是激光的功率。功率衡量一束激光每秒钟传输的能量多少,单位用瓦特(W)或者毫瓦(mW)来表示。功率不同,激光的用途也大有不同,比如,高功率激光可以用于切割和焊接,而低功率激光则可以用于信息读取或瞄准。

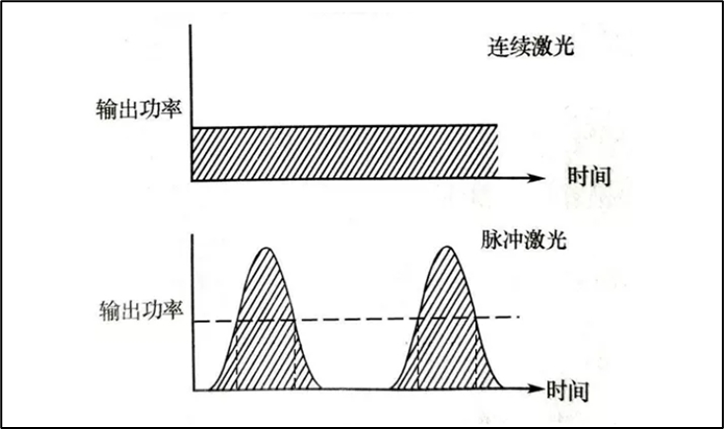

激光还有两种不同的工作模式——连续模式和脉冲模式。顾名思义,连续模式的激光是持续不断地输出的,而脉冲模式的激光则是以一个个光脉冲的形式分立输出。对于脉冲模式的激光,我们还要了解它的脉宽,也就是每一个脉冲持续的时间长度,还有脉冲输出的频率,和每一个脉冲的峰值功率。

连续激光与脉冲激光,输出功率与时间的关系对比图

来源:光学课堂

这两个模式的区别也很重要。连续模式的激光适合需要稳定热源的应用,比如焊接。而超短脉冲激光可以将巨大能量在极短时间内作用于材料,产生“冷加工”效果,避免热损伤,适合精细微加工和眼科手术。

当然,激光的特性还不止这些,还有光束模式、偏振态、相干性……更复杂的区别,在特定的应用中,它们也有需要特定的选择。不过,在这里由于篇幅原因,就不再继续展开了。现在,有了以上的准备,我们就来分门别类地来看一看,在人类生活的各个领域,用到的激光都有哪些不同吧!

医疗:精准入微,温柔疗愈的“手术刀”

使用场景:近视手术、肿瘤治疗、碎石术、美容等

关键词:精准、安全

医用激光的追求,是在不损伤周围健康组织的前提下,对病灶进行极其精细和安全的操作。

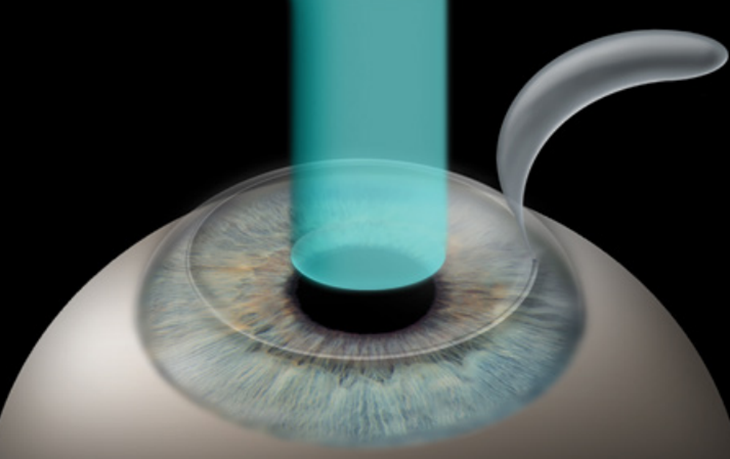

它对波长的选择极为苛刻,需要根据用途设定合适的波长。例如,准分子激光器产生的紫外激光以其“冷”加工的特性成为了近视手术的完美选择;而二氧化碳激光器发出的远红外激光能被水分子强烈吸收,因此常被用作“激光刀”进行组织的切割和汽化。

尽管激光的功率大小跨度很大,但必须精确可控。

在工作模式方面,皮秒、飞秒级的“超短脉冲”是医用激光的明星技术。你是不是曾听说过“飞秒激光”手术这样的词?这里的“飞秒”指的就是一个激光脉冲持续的时间,到达了一秒的1000万亿分之一!

来源:vision eye institute

工业:高能强光,暴力美学的“雕刻刀”

使用场景:激光切割、焊接、激光雕刻等

关键词:力量、效率

在工业领域,激光要扮演一个“大力士”,用巨大的能量和极高的效率对材料进行加工。

对于波长的选择,完全由它们需要加工的材料所决定。要切割金属,就选择金属最容易吸收的近红外波段;要切割亚克力或木材,就选择它们最容易吸收的远红外波段。

工业激光的功率则是它的一个“硬”指标。想要切割厚重的钢板,必须要数千瓦的功率才能做到,这使得它成为了激光领域“暴力美学”的代表。在切割和焊接时,激光模式也通常使用连续模式,就像一把开着的水龙头,源源不断地输出能量。

激光切割的亚克力片 来源:Epilog Laser

通信:高速飞驰,稳定可靠的“信号灯”

使用场景:光纤传输

关键词:速度、稳定

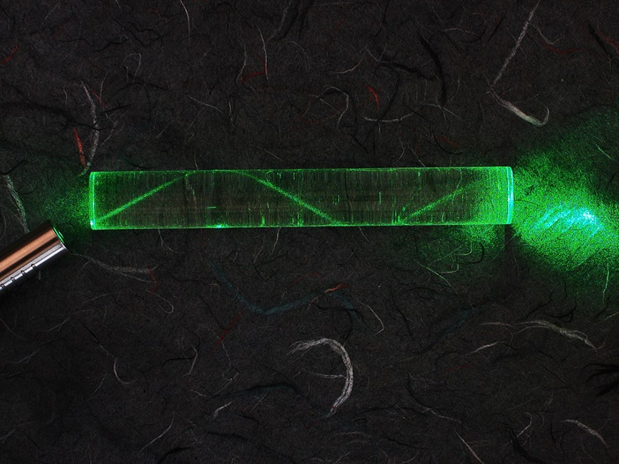

在通信领域中,激光则是一个优秀的“信使”,它的使命是在光纤中长距离、低损耗、超高速地传输信息。

为了最大可能地降低能耗,激光的波长必须选在石英光纤损耗最小的范围内,目前最常用的有850纳米、1310纳米和1550纳米。激光的功率也很低,通常在毫瓦级别。功率过高不仅浪费,还有可能干扰信号。这就像是一个优秀信使的职责:不需要“力气大”,但必须“跑得快、说得清”。

通信用的激光本质上是连续激光,但它会通过调制器迅速地开开关关,形成代表着“0”和“1”的信号。

在一条聚甲基丙烯酸甲酯棒内

一束激光反复弹跳之余沿棒方向传播

这就是激光在光纤中传输的原理

来源:维基百科

日常:小巧便捷,无处不在的“多面手”

使用场景:条码扫描仪、激光笔等

关键词:安全、成本

我们日常生活中常见激光的设计目标则是在保证绝对安全的前提下,以低廉的成本实现特定的功能。

对于波长的选择,通常选择低成本且符合安全规范的波段。比如激光笔常用的600多纳米红色激光,不仅是人眼可见的颜色,而且这种颜色的半导体激光器成本更低。红色激光的功率也非常小,通常在毫瓦以下,为的是严格保证它的安全性,避免对人眼造成伤害。这些激光的工作模式通常是普通的连续模式,就像我们看到的那样,稳稳地输出一个彩色的光斑。

来源:Jordan Allred / The Spectrum & Daily News

看完这些激光的应用,是不是解决了你的一些疑惑呢?治疗近视的激光和工业切割的激光,以及生活中各种不同领域所用到的激光,确实都有很大的不同。但在这些巨大的不同背后,却又有着相同的原理——受激辐射。或许这就是“世上没什么是一成不变的,但又要学会以不变应万变”的一种体现吧!

作者:张一凡

审核专家:魏红祥 中国科学院物理研究所研究员

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱