9月9日,四川省地震局发布了2025年四川省防震减灾公共服务典型案例评选结果通报。由5•12汶川特大地震纪念馆编制、市应急管理局推荐的《矢志创新 筑牢防震减灾科普防线》案例,荣获“十大典型案例”称号。该案例经过纪念馆党组专题研究、统筹部署、创新举措,在防震减灾科普领域取得了显著成效,为全市乃至全省的防震减灾工作树立了典型示范。

自2014年起,5•12汶川特大地震纪念馆启动了“弘扬伟大抗震救灾精神 普及防灾减灾科普知识——‘七进’”教育项目,涵盖《生命教育课程》“防震减灾科普”临展等丰富内容。截至目前,纪念馆已累计开展“七进”活动超过千场,线下服务公众和大中小学生超过200万人次,线上覆盖超过1800万人次,活动范围遍及全国30余个省市自治区。

在科普队伍建设方面,地震纪念馆高度重视科普队员的遴选与培训。通过定期磨课备课、培训提升,打造出一支政治合格、理论过硬、作风优良的科普队伍。队员们在全国省市各类科普讲解赛事中表现突出:1人被中宣部表彰为“金牌讲解员”,1人获全国科普讲解大赛三等奖,2人荣获全国防灾减灾科普讲解大赛一等奖并被聘为防灾减灾科普大使,20余人次先后获得全国、省市各类科普讲解大赛重要奖项。

在科普内容方面,为确保严谨性与教育意义,纪念馆邀请省内外高等院校专家团队共同编制防灾减灾科普教育内容,并邀请防灾减灾、工程力学及地球物理等领域专家加强对科普内容和讲解词的审核把关。科普人员结合自身宣讲特点,形成了30余份各具特色、面向不同对象的科普课程与讲解词。

在传播形式上,纪念馆不断创新。从最初的“摆摊摊”“发资料”,逐步发展出“现场讲解”“科普临展”“科普情景剧”“科普小课堂”“应急自救实训”“科普微视频”等多元形式,使公众从“被动式教育”转变为“主动式学习”,极大提升了科普效果。

在覆盖范围拓展上,纪念馆以“用防灾减灾科普点亮全国”为目标,立足绵阳、走出四川、面向全国。先后走进北京、上海、重庆及山东等30余个省市,开展“七进”教育活动超过千场次,为全国700多所大中小学生提供《科普小课堂》《生命教育课程》及《防灾减灾应急实训》等科普课程,打通了科普服务“最后一公里”。

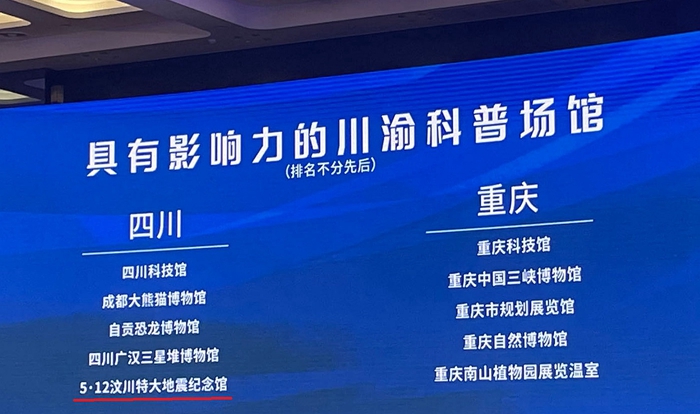

凭借出色的科普工作,5•12汶川特大地震纪念馆荣获多项荣誉。被四川省科协、四川省科技厅、重庆科协、重庆科技厅授予“具有影响力的川渝科普场馆”;“弘扬抗震救灾精神(地震科普)主题系列课程”入选国家文物局、教育部公布的“大思政课”优质资源精品项目名单;科普短视频《防震减灾科普系列之——地震预警》荣获四川省科技厅“2023年四川省优秀科普微视频二等奖”;《“山川永纪”——弘扬抗震救灾精神(地震科普)情景讲述》思政课荣获四川省革命博物馆纪念馆“一馆一课”金课;《生命教育课程》荣获四川省研学教育课程推荐。

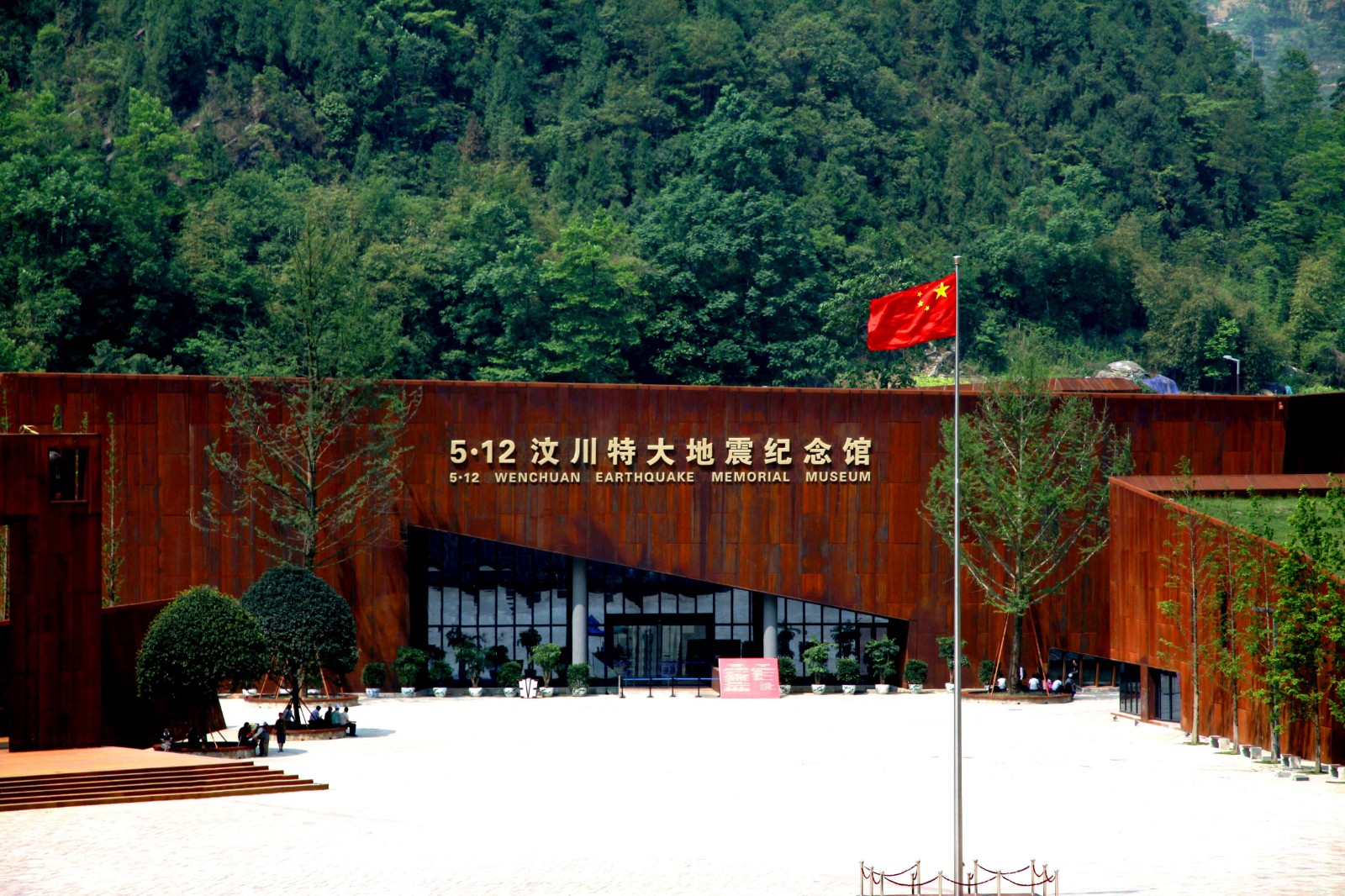

下一步,5•12汶川特大地震纪念馆将进一步发挥科普基地的功能和作用,不断丰富地震科普内容,创新科普形式,深化校馆共建,推动防灾减灾科普教育向基层百姓延伸,向青少年群体覆盖,在传承伟大抗震救灾精神、普及防灾减灾知识的道路上持续奋进,为筑牢全民安全防线、推动防灾减灾科普事业发展贡献更大力量。

来源: 5·12汶川特大地震纪念馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

5·12汶川特大地震纪念馆

5·12汶川特大地震纪念馆